2014年11月アーカイブ

祖父が謡の先生をしていた関係で、子供の頃、能の世界は私の身近にあった。身近にありながら、積極的に観に行こうとしなかったのは、ひとえに能面が苦手だったからである。その能面に魅力があることを説いたのが母親で、物の見方が少し変わり、長じて日本文学を専攻するようになってから、謡のひとつも嗜んでおこうという気持ちになり、祖父に教わった。現在の私は、能とはほとんど無縁...

[続きを読む](2014.11.29)

道を踏み外した女 『椿姫』のタイトルで親しまれているオペラの原題は「La Traviata」である。意味は「道を踏み外した女、淪落の女」。アレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』がベースになっているので、「椿姫」と訳されても仕方ないのだが、紛らわしさを生んでいるのも事実である。小説ないし戯曲では主人公の名前がマルグリット・ゴーティエなのに、オペラではすみれを...

[続きを読む](2014.11.24)

ザ・カルト『ラブ』1985年作品 アナーキスト・バンドのクラスをこよなく愛するパンク青年イアン・アストベリーが、その原型となるバンドを結成したのは1981年。彼は「サザン・デス・カルト」という名前を選び、いわゆるポジティヴ・パンクに括られるスタイルを志向していたものだ。が、2年後にイアンはバンドを脱退し、元シアター・オブ・ヘイトのギタリスト=ビリー・ダフィー...

[続きを読む](2014.11.19)鉄火肌とか伝法肌という言葉を目にすると、伏見直江という女優の顔が脳裏に浮かぶ。今日観ることのできる僅かなフィルム、少なからぬスチル写真、いくつかの映画評が、「鉄火肌=伏見直江」というイメージを私の中に作り上げたのだろう。いろいろ調べてみると、実際の彼女もイメージを裏切らない人だったようで、男の子として育てられたこともあり、性格は男勝り、しかも美貌であったこ...

[続きを読む](2014.11.13)

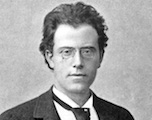

人生の頂点にいる間に書かれた交響曲 マーラーの交響曲第5番は、1901年から1902年の間に作曲され、1904年10月18日に初演された。作曲開始から初演までの間に、マーラーはアルマ・シントラーと出会い、結婚した。長女マリア・アンナ、次女アンナ・ユスティーネも授かった。この時期のマーラーは、仕事にも恵まれていた。ただ、だからといって第5番が陽気で明快な作品か...

[続きを読む](2014.11.07)

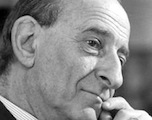

「冷徹な思想家」のイメージ ド・ゴール将軍とは「いろいろあっても知的な交流は続いていた」ようである。将軍の手紙を読むと、いかにアロンの知性に敬服していたかが分かる。アロンも条件付きの擁護者として、将軍の評価すべきところは評価し、批判すべきところは批判するという公正さから逸脱することはなかった。左翼の敵、ド・ゴール主義者、体制のシンボルとみなされてはいたものの...

[続きを読む](2014.11.01)