2011年11月アーカイブ

故郷で凱旋コンサートを行っていた人気ロック歌手エレン・エイムが、ストリートギャングのボンバーズにさらわれる。彼女を救出すべく現れたのは元恋人のトム・コーディ。トムは、エレンの現恋人であるマネージャーと男子のような女兵士と共にボンバーズの根城に乗り込み、エレンを救い出す。怒りに燃えるボンバーズのリーダー、レイブンは、トムにタイマンを申し込む。警察から町を去る...

[続きを読む](2011.11.30)

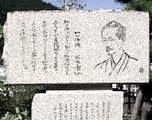

生田長江は大正時代に活躍した評論家であり、女性による文芸誌『青鞜』の企画者である。翻訳家としても有名で、彼の訳したニーチェ全集が日本の思想界に及ぼした影響は計り知れない。ダヌンツィオの『死の勝利』を訳し、若者たちを熱狂させたのも長江である。ダンテの『神曲』、ツルゲーネフの『猟人日記』、フローベール『サラムボオ』なども訳している。ほとんどは英語からの重訳で、...

[続きを読む](2011.11.26)

2011年11月22日、ベルリン・フィルの来日公演をサントリーホールで聴いた。今年、クラシックのコンサートに行くのはこれで5回目。去年の5分の1しか行けていない。前半は相次ぐ来日公演キャンセルで予定が消え、後半は仕事に追われて予定が立てられなかった。行きたいコンサートがどれも平日だったのだ。しかしながら、今回のプログラムはマーラーの交響曲第9番。指揮者はサ...

[続きを読む](2011.11.25)

サラサーテのために サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲第3番は、「ツィゴイネルワイゼン」の作曲者としても知られる名手パブロ・デ・サラサーテのために書かれた。ベートーヴェンがフランツ・クレメントのために、メンデルスゾーンがフェルディナンド・ダヴィッドのために、ブラームスがヨーゼフ・ヨアヒムのために、チャイコフスキーがレオポルト・アウアーのためにヴァイオリン協奏...

[続きを読む](2011.11.21)

劇団「夢の遊眠社」を通じて萩尾望都のことを知った。萩尾望都と野田秀樹が共同で戯曲を手掛けた舞台『半神』を高校2年の頃に観に行ったのだ。興味を持った僕は早速、学校の近所の本屋で萩尾望都の作品を何冊か買った。『半神』『ウは宇宙船のウ』『モザイク・ラセン』だったと思う。オリジナル作品の他、レイ・ブラッドベリのSF小説を原作としたものも収録されていて、僕は夢中にな...

[続きを読む](2011.11.19)

シネフィルが愛する『赤い天使』 ところで、増村の代表作は何になるのだろう。 映画の解説文などを書いている時、代表作を1、2本挙げながら人名を紹介することがしばしばある。例えば「『ローマの休日』『ベン・ハー』のウィリアム・ワイラー」とか、「『戦場にかける橋』『アラビアのロレンス』のデヴィッド・リーン」といった風に。このように単なる好悪の感情を超えて、誰にも否定...

[続きを読む](2011.11.18)

「ボーイ・ミーツ・ガール」の聖典、『くちづけ』 増村保造の監督デビュー作『くちづけ』は、それまで未知の存在だった男女が出会い、恋に落ちるまでの運命的な2日間をスピーディーかつダイナミックに描いた青春映画である。人物描写も増村らしくシャープで、冗漫さは一切なく、わずか74分という時間の中、青春の光と影がせわしなく交錯する。解放感に満ちたロケーションと躍動的なカ...

[続きを読む](2011.11.16)

バウハウス『暗闇の天使』1980年作品 このジャケットを見て、あなたはどんな音を想像するだろうか。暗、深、毒、美、重、幻、尖、烈、夢......。実際に触れた彼らの音世界は、恐らくそのイメージのどれもを裏切らないと思う。ゴシック・ロック、いわゆる〈ゴス〉の創始者的なバンドとして、現在語られることの多いバウハウス。だが彼らがこの1stアルバム『暗闇の天使』をリ...

[続きを読む](2011.11.15)

子供の頃から本を読むのが好きだった。国内外の児童文学、ポプラ社から出ていた推理小説のシリーズなど、当時の子供にとっての定番を専ら読んでいたのだが、そんな中にふとしたはずみで紛れ込んだのが北杜夫の作品群であった。出会ったのは小学校4年の時。国語の問題集の中に北杜夫が初めて手掛けた児童文学『船乗りクプクプの冒険』が出てきたのだ。もっともらしい教訓、メッセージを...

[続きを読む](2011.11.12)

高校時代、下校途中に立ち寄った市立図書館の視聴覚室でこの指揮者の名前を知った。その時聴いたレコードはレイフ・ヴォーン・ウィリアムズの「トマス・タリスの主題による幻想曲」。知らない作品だった。たしか晩秋のことで、外では冷たい雨が降っていた。ヘッドフォンをして聴いている間、私は弦楽器の美しい響きにのみ込まれて鳥肌が止まらず、頭の中が痺れ、自分がどこにいるのか、...

[続きを読む](2011.11.09)

イタリア製西部劇、通称マカロニ・ウエスタンを代表する俳優として筆頭に挙げるべきなのは、やはりクリント・イーストウッドだろう。彼が出演した『荒野の用心棒』(1964年)の大ヒットにより、マカロニ・ウエスタン・ブームは始まった。フランコ・ネロを挙げる人もいると思う。彼が出演した『続・荒野の用心棒』(1966年)のドロドロした世界観、ハチャメチャな設定、陰鬱で頽...

[続きを読む](2011.11.06)

1993年の6月頃、洋楽から邦楽まで、雑多なジャンルが適当に詰め込まれたカセットテープを友人から貰った。その中で特に僕に衝撃を喰らわしたのは、COALTAR OF THE DEEPERS(以下、ディーパーズとする)という何やら得体のしれない名前のバンドの「My Speedy Sarah」だった。第一印象は「マイ・ブラッディ・ヴァレンタインがスラッシュメタル...

[続きを読む](2011.11.05)

コックニー・レベル『美しき野獣の群れ』1973年作品 気に入った曲を適当に放り込んだカセットテープを、大学の頃に友人と時々交換していた。そんな中で出会ったのが、コックニー・レベルの「真夏の秘め事」だった。第一印象は、「変な曲!」。それに尽きる。リズム隊がベース&ドラムであるスタイルは一応「ロック」の王道フォーマットに則っていたが、鳴っている音の全体像は全く聴...

[続きを読む](2011.11.02)

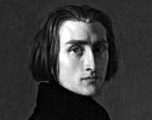

「ピアノのパガニーニ」による華麗なコンチェルト 交響詩の創始者であるハンガリー出身の作曲家フランツ・リストが、生前、超絶的な技術を誇るヴィルトゥオーゾ・ピアニストとして名声をほしいままにしていたことはよく知られている。「ピアノのパガニーニ」を目指していたという彼が書いたピアノ作品は難易度の高いものが多く、とりわけ「超絶技巧練習曲」など、これを音楽的に申し分な...

[続きを読む](2011.11.01)