2014年6月アーカイブ

陶酔の様式 ワンフレーズだけで聴き手を陶酔させる音楽がある。ギョーム・ルクーのヴァイオリン・ソナタはその最たる例で、冒頭の旋律が流れると心がとけそうになる。ゆるやかに下降して上昇するこのフレーズだけでルクーは音楽史に名を残したといっても過言ではない。それほどまでに美しい。 ギョーム・ルクーは24歳の若さで亡くなったベルギー出身の作曲家。1870年1月20日に...

[続きを読む](2014.06.27)『夏花』の死 1940年3月、詩集『夏花』が出版された。これは『わがひとに與ふる哀歌』から、さらに一歩成熟したことをうかがわせる内容だ。巻頭に置かれているのは、三島由紀夫が「もつとも音楽的な、新古今集以来もつともきらびやかな日本語で書かれた、あの、ほとんど意味のない、空しいほどに明るい」と評した「燕」である。 「夕の海」と「燈臺の光を見つつ」は、灯台に照らさ...

[続きを読む](2014.06.21)

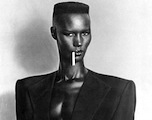

グレイス・ジョーンズ『ナイトクラビング』1981年作品 あれはちょうど2年前の2012年6月、英国のエリザベス女王の即位60周年を記念するコンサートがバッキンガム宮殿前で盛大に開催された。国内外の大物アーティストが顔を揃えた中、ジャマイカを代表して出演したグレイス・ジョーンズ(当時64歳)は、スーパーヒーローのコスチュームみたいな異様な衣装を着て、相変わらず...

[続きを読む](2014.06.18)伊東靜雄の詩 伊東靜雄の詩には太陽があり、光があり、灯がある。それらはほとんど例外なく闇の中にありながら感取されたものである。深い闇を知る者だからこそ、きらめくもの、輝けるものに敏感になる。そして、その光耀はすぐそばに終わりがあること、すぐそこにむなしさや闇がひろがっていることを知るゆえに、一層美しく、貴いものとなり、時に悲しみを伴うものとなる。とりわけ最初...

[続きを読む](2014.06.14)

解釈の余地 映画版では、あれこれの解釈の余地なくストーリーが進行する。スティルソンは人間の屑であり、危険人物であり、歴史から消えるべき政治家だという印象が揺らぐことはない。だからジョンが行動をおこすのはやむを得ない、となる。 原作はもっと複雑である。ここではスティルソンの過去の歩みが丁寧に描かれている(ジョンの過去はというと、スティルソンほど言及されていない...

[続きを読む](2014.06.08)

クローネンバーグ監督の傑作 『デッドゾーン』は1983年に公開されたデヴィッド・クローネンバーグ監督の作品である。話題作が多く、今なお第一線で活躍するクローネンバーグのフィルモグラフィを振り返っても、『デッドゾーン』を特別な魅力を持つ傑作と呼ぶことに躊躇を覚える人はほとんどいないだろう。スティーヴン・キングの長編小説に大胆なアレンジを施してはいるものの、超能...

[続きを読む](2014.06.06)

静かなる霊感の泉 セザール・フランクは作曲家として成功することを夢見ながら、長い間その才能を認められることなく、一オルガニストとして教会に奉職していた。転機が訪れたのは1858年、フランクが30代後半にさしかかってからのこと。サント・クロティルド教会のオルガニストに任命された彼は、即興演奏が評判になったことで自信を取り戻し、1860年から1862年の間に「大...

[続きを読む](2014.06.02)