レナード・バーンスタイン 〜アメリカ生まれの全身音楽家〜

2022.01.04

才気煥発な音楽の化身

コロンビアの元プロデューサー、ポール・マイヤーズが「人は彼を愛するか憎むしかなかった」と書いたように、バーンスタインに対する人々の反応は様々である。多才すぎることは軽薄であるようにも見えかねない。上昇志向を隠さずに才人として振る舞うと、自己顕示欲の塊のようにみなされる。そして結果的に、周囲に嫉妬や不信感、しまいには嫌悪感を引き起こす。バーンスタインはたびたび評論家から攻撃された。それでも彼が音楽家として遠慮することはなかった。

一夜にして有名人に

レナード・バーンスタインは1918年8月25日、アメリカのマサチューセッツ州ローレンスに生まれた。両親はウクライナ系ユダヤ人。10歳でピアノを始め、1935年にハーバード大学の音楽専攻課程に進み、1939年に卒業。その後、1937年に出会ったディミトリ・ミトロプーロスの援助を受け、カーティス音楽院に入学し、フリッツ・ライナーの授業を受けた。さらに1940年にはタングルウッドでセルゲイ・クーセヴィツキーに認められ、親交が始まった。

1941年に音楽院を卒業した後、音楽家として徐々に注目を集めていくが、噂を聞きつけたアルトゥール・ロジンスキからニューヨーク・フィルの副指揮者として迎えられたことで、運命が急転する。1943年11月14日、この日はブルーノ・ワルター指揮によるニューヨーク・フィルのコンサートが全国で生放送される予定だったが、ワルターが病気になり、バーンスタインが代役で指揮することになったのだ。コンサートは成功し、25歳の青年は一夜にして有名人になった(ロジンスキとの関係は険悪になった)。

ニューヨーク・フィルの音楽監督

1945年、クーセヴィツキーの薦めでニューヨーク・シティ交響楽団の音楽監督に就任。1957年にはミトロプーロスの後任としてニューヨーク・フィルの首席指揮者になり、1958年から音楽監督に就任した。この時期、『ウエスト・サイド物語』(1957年)を作曲していること、テレビ番組『ヤング・ピープルズ・コンサート』(1958年〜1972年)がスタートしていることからも八面六臂の活躍ぶりが窺える。1966年にはオペラ『ファルスタッフ』を指揮してウィーン国立歌劇場にデビュー。ウィーン・フィルとの良好な関係は晩年まで続いた。

1969年にはニューヨーク・フィルの音楽監督を辞任。世界各国のオーケストラに客演しながら、教育にも力を入れ、多くの若手を指導した。晩年の活動では、1989年12月25日、ベルリンの壁崩壊後の特別演奏会で「第九」を指揮したことがメモリアルな出来事として記憶される。当時、バーンスタインはすでに肺癌に冒されていた。最後の演奏会は1990年8月19日、タングルウッドで行われ、同年10月9日、引退を表明。10月14日に亡くなった。

強烈な伝播力

前半のキャリアを見てみると、ヨーロッパやロシアの大物指揮者たちがこのアメリカの新星のために、音楽家として大成するまでの道を作っていたように感じられる。彼らの中で、バーンスタインに「君は指揮者になるべきだ」と告げたのはミトロプーロスだった。このギリシャ人が及ぼした影響は見逃せない。彼は炎のように熱い指揮ぶりを特徴とし、マーラー作品を得意とし、現代音楽にも通暁していたが、それらはバーンスタインにも当てはまる。

バーンスタインは楽譜を読み込むだけでなく、作曲家の内面に入り込むタイプの指揮者であった。その内面に自分と共通するものを見出した時、彼の指揮は強烈なほど共感性を帯び、美しく輝き、燃焼するのである。彼を触発したのは、おそらく暗い情念であり、二面性であり、ユダヤの血であり、同性愛の傾向であった。それらを持つ作曲家はバーンスタインにとって分身のような存在であった。

しばしば人を驚かせ、戸惑わせ、批判の対象となる彼の激しい指揮姿は、聴衆のためのパフォーマンスではなく、自分の中にある音楽をオーケストラに向けて明確かつ徹底的に伝播するために、必要な行為だった。彼の場合、それは指揮であると同時に、一種の投射術でもあった。その方法によって己の心にあるものを投影しきった、濃厚で個性的な熱演が生まれたのである。ただ、気持ちが乗っていない時は、それが素直に演奏に出て、音が空虚になる。好不調が分かりやすい人だった。

不朽の録音と映像

バーンスタインの遺産といえば、まずはマーラーの交響曲全集である。2度目の全集(1974年〜1988年録音、第10番以外はライヴ)はウィーン・フィル、ニューヨーク・フィル、コンセルトヘボウ管という3つの一流オーケストラを起用し、マーラーが憑依したと言っても過言ではないほど思い入れたっぷりに指揮している。これほどドラマティックかつ明晰な表現は他の指揮者には望めない。ただし、第9番のアダージョに関しては、イスラエル・フィルを指揮したもの(1985年ライヴ録音)が宗教曲のように広く深く響き、実に感動的である。

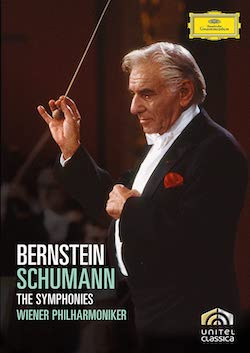

ウィーン・フィルとのシューマンの交響曲全集(1984年〜1985年ライヴ映像)も素晴らしい。録音もあるが、映像版の方が良い。シューマンの情念が昇華され、清められている。楽器の音も美しく、熱がこもっている。チャイコフスキーの「悲愴」(1986年録音)も渾身の演奏だ。ニューヨーク・フィルを自在に操り、異常なまでに遅いテンポで、心をえぐるような悲しみを表現している。フランス国立管とのベルリオーズの『レクイエム』(1975年録音)も一度聴いたら忘れられない大演奏。壮麗で劇的な響きに圧倒される。

昇竜の如くキャリアを駆け上がったニューヨーク・フィル時代の録音は、エネルギーに溢れている反面、強音が時折空疎に響くことがある。それが1980年代になると、テンポが驚くほど遅くなり、かつてのアメリカの青年らしさは無くなる。ただ、音の密度が濃くなり、深みが増してくる。何がきっかけだったのかは分からないが、フェリシア夫人が亡くなったこと(1978年)、ヨーロッパのオーケストラとの仕事が増えたことを経て、このような変化が出てきたように思われる。

古典派と20世紀の音楽

古典派の録音で光芒を放っているのは、ベートーヴェンの『ミサ・ソレムニス』(1978年ライヴ録音)と、夫人の没後10年に捧げられたモーツァルトの『レクイエム』(1988年ライヴ録音)だ。全身全霊を傾けて、己の思うまま、真摯に音楽を再創造している。特に『レクイエム』の「ラクリモーサ」の表現は驚くほど個性的で、凡百の指揮者がやったら呆れるところだが、バーンスタインは感情の力で聴き手を圧倒してしまう。熱い祈りを込めて歌われる「アーメン」に心を揺さぶられない者はいないだろう。ハイドンの交響曲第97番(1975年ライヴ映像)も打楽器を強調したアプローチが鮮烈で、興趣を伴った明晰さに惹かれる。

ストラヴィンスキーの『春の祭典』(1958年録音)はニューヨーク・フィルの音楽監督になった頃の勢いを象徴するような演奏で、切れ味が鋭く、リズム感が明快でエキサイティングだ。バルトークの『弦チェレ』(1961年録音)は第1楽章と第2楽章が出色の出来で、明晰な弦の動きに耳を奪われる。37年ぶりにシカゴ響を指揮した際のショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」(1988年ライヴ録音)は、迫力満点の壮烈な演奏。最終楽章で炸裂する金管のパワーが凄まじい。

オペラでは、バイエルン放送響を指揮したワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』(1981年録音)が超濃密&スローテンポで、この音楽の中にうねる暗い情念を余すところなく引き出している。アメリカの音楽では、ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」(1959年録音)、若い頃から親交のあったコープランドの交響曲第3番(1985年録音)が代表盤。「ラプソディ〜」は弾き振りである。『ウエスト・サイド物語』(1984年録音)、『キャンディード』(1989年)の録音も、作曲者自身が残した偉大な指標として傾聴に値する。

(阿部十三)

【関連サイト】

Leonard BernsteinLeonard Bernstein(CD)

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]