R.シュトラウス 交響詩『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』

2025.07.01

よみがえる14世紀のいたずら者

オイレンシュピーゲルは14世紀に実在したとされるトリックスターである。数々のいたずらをして、世の人々を翻弄していたらしく、その行状は15世紀にまとめられ、民衆本としてドイツで広く読まれるようになった。オイレンシュピーゲルは秩序や権威を意に介さず、教皇も、国王も、神父も、学者も徹底的にコケにする。そんなところが好まれたのだろう。いたずらの種類は、無邪気なもの、怒りによるもの、皮肉なもの、愉快犯的なものと様々で、下品なものも多い。

オイレンシュピーゲルの語源は、「ふくろう(Eule)」と「Spiegel(鏡)」だと言われている。実際に、エピソードの中には、オイレンシュピーゲルがいたずらをする際に、フクロウと鏡の絵を描く場面もある。一方で、尾籠な話が多いことから、「拭く(ulen)」と「尻(spegel)」という意味もかかっているのではないかとする説もある。

なぜシュトラウスはこのような民衆本を交響詩の題材に選んだのだろうか。きっかけは、1889年に初演されたドイツの作曲家シリル・キストラーのオペラ『オイレンシュピーゲル』を観たことらしい。創作意欲を刺激されたシュトラウスは、同じ題材でオペラを作曲することにした。自分の方がもっと面白く書けると思ったのかもしれない。しかし、台本の執筆が捗らずに頓挫。その後しばらくして再びオイレンシュピーゲルに関心を抱き、今度は交響詩で表現することにし、成功を収めたのである。

オイレンシュピーゲルの物語を音楽化するにあたり、シュトラウスは簡潔にプロットを組んだ。排泄物の話は排除し、いたずらの数を限定し、最後は捕まって絞首台で処刑されるという展開にした(民衆本では病死したとされている)。ちなみに、シュトラウス自身はあえてこの作品を「交響詩」と名付けず、「大オーケストラのためのーーロンド形式によるーー昔の無頼の物語」と命名していた。

シュトラウスが紡ぎ出した大まかなストーリーは以下の通りである。

昔々、一人のいたずら者がいた。その名はティル・オイレンシュピーゲル。極道の妖怪である。旅に出たティルは、荒ぶる馬を市場に突進させ、大騒動を巻き起こしておきながら、一足で7マイル先に行ける靴で逃げる。次に僧侶の格好をしたティルは、民衆に情熱と道徳について説くが、宗教を嘲ったことで死の恐怖に怯える。次に騎士に変装したティルは、美しい女性に言い寄るが、あえなくフラれる。

女性に拒絶された怒りから、人類への復讐心が湧いてくる。ティルは学者になりすまして俗物学者をからかい、途方もない命題を出す。そのせいで大論争となり、勝ち目がなくなると遠くへ逃げ、陽気に口笛を吹く。その後もいたずらを繰り返すが、ある日突然逮捕され、裁判で死刑を宣告される。絞首台でティルは絶命するが、その伝説は今でも多くの人に語り継がれている。

演奏時間は20分に満たないが、高度な管弦楽法が駆使された傑作である。冒頭のヴァイオリンの優しい旋律は「昔々、一人のいたずら者がいた」の部分、ホルンの躍動的な主題は「その名はティル・オイレンシュピーゲル」の部分に当たり、続くクラリネットのおどけた主題は「極道の妖怪である」の部分に当たる。馬を市場に突っ込ませる場面では、華やかな音響が氾濫、パニックに陥る市場の様子が鮮やかに表現される。続いて現れる木管とヴィオラの穏やかな旋律は、情熱と道徳について説く僧侶姿のティルだ。騎士に変装して女性に言い寄る様子はクラリネットが受け持ち、ホルンとチェロの旋律が感情の高まりを示す。

俗物学者はファゴットの音で表現され、他の楽器も加わって威圧感を増していく。その後いったん静かになるが、ホルンが「その名はティル・オイレンシュピーゲル」を再び奏でて、いたずらを再開。華麗なオーケストレーションでティルの悪戯ぶりを描く。しかし激しく盛り上がったところで、小太鼓の音だけになる。逮捕されたのだ。金管の厳粛な響きと、クラリネットのおどけた主題の応酬が繰り返される。裁判で問い詰められながらも、ティルはふざけているらしい。しかし4回目のあとクラリネットは沈黙し、5回目のあと死の不安がトランペットとヴァイオリンで描写される。見事な変化のつけ方である。やがて死を示す動機が奏でられると、クラリネットの音が徐々にか細くなり、命が潰えたことを暗示する。最後は、冒頭のヴァイオリンの優しい旋律が現れた後、急におどけた主題が飛び出し、ティルの魂がまだ死んでいないことを力強く示して終わる。

華やかなオーケストラの響きを楽しめる傑作で、楽器の音の使い分け方、音の重ね方に妙味がある。ただ、ともすれば派手な音が無意味に鳴っているだけ、過剰に騒いでいるだけの演奏になりかねず、指揮者の技量が問われる。また、題材が題材なので、あまりゴージャスに演奏されても、生真面目に演奏されても、しっくりこない。オーケストラの技術を誇示するような演奏も鼻につく。

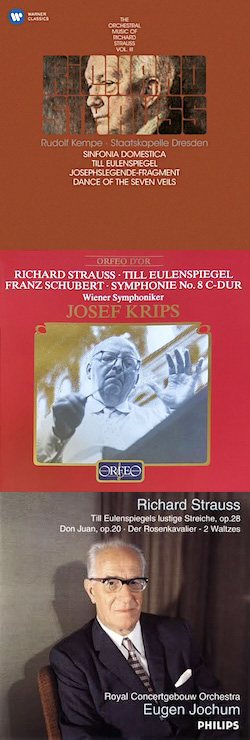

ルドルフ・ケンペ指揮、シュターツカペレ・ドレスデンの演奏(1970年録音)、ヨーゼフ・クリップス指揮、ウィーン響の演奏(1972年ライヴ録音)、オイゲン・ヨッフム指揮、アムステルダム・コンセルトヘボウ管の演奏(1960年録音)は素晴らしい。各楽器の強調の仕方がたくみで、旋律の面白みが伝わってくる。場面や状況の描き分けもわかりやすい。音の厚みや重さもちょうどよく、胃もたれしない。何より合奏の音に温かみがあり、物語の楽しさが伝わってくるところが良い。

(阿部十三)

リヒャルト・シュトラウス

[1864.6.11-1949.9.8]

交響詩『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』 作品38

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

ルドルフ・ケンペ指揮

シュターツカペレ・ドレスデン

録音:1970年

ヨーゼフ・クリップス指揮

ウィーン交響楽団

録音:1972年(ライヴ)

オイゲン・ヨッフム指揮

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

録音:1960年録音

[1864.6.11-1949.9.8]

交響詩『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』 作品38

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

ルドルフ・ケンペ指揮

シュターツカペレ・ドレスデン

録音:1970年

ヨーゼフ・クリップス指揮

ウィーン交響楽団

録音:1972年(ライヴ)

オイゲン・ヨッフム指揮

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

録音:1960年録音

月別インデックス

- January 2026 [1]

- November 2025 [1]

- September 2025 [1]

- July 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]