タグ「カルロ・マリア・ジュリーニ」が付けられているもの

-

フィナーレまで驚異の連続 モーツァルトの『フィガロの結婚』は、1785年から1786年にかけて作曲され、1786年5月1日にウィーンのブルク劇場で初演された。その時は9回上演されただけで打ち切られたが、1787年にプラハで成功を収め、1789年にウィーンで再演された。それ以来、定番の演目として人々に親しまれるようになった。原作は1778年に書かれたボーマルシ...

[続きを読む](2024.09.06) -

モーツァルト神話の一つ 1783年7月、モーツァルトは妻コンスタンツェを連れて故郷ザルツブルクへ行き、3ヶ月滞在した。そして10月末、ウィーンに戻る途中でリンツに立ち寄った。逗留先はトゥーン=ホーエンシュタイン伯爵邸である。そこでどんな話があったのか詳しいことは分からないが、当地で催される演奏会のために、急遽、交響曲を書くことになった。「交響曲が1曲も手元に...

[続きを読む](2024.01.08) -

祈りの休符交響曲 ブルックナーの交響曲第2番は1871年10月から1872年9月にかけて作曲された。年齢でいうと47歳から48歳の間に書かれた作品である。初演は1873年10月26日、自らウィーン・フィルを指揮し、成功を収めた。 初演まですんなりと進んだわけではない。まず試演時にウィーン・フィルの団員が作品に対して否定的な態度をとり、次いで、友人である指揮者...

[続きを読む](2023.12.08) -

第2楽章の16小節 100作以上あるハイドンの交響曲の中でも一、二を争うくらい有名な第94番は、1791年にロンドンで作曲された。初演は、1792年3月23日に行われている。「驚愕」という副題は初演後すぐに付けられて広まったという。 この副題は、第2楽章の16小節目で突然鳴らされるフォルテッシモの強音に由来している。それまで静かに弦楽器が主題を奏でていたとこ...

[続きを読む](2020.10.10) -

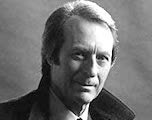

若い頃のカルロ・マリア・ジュリーニについて、プロデューサーのウォルター・レッグは、「彼が最も必要としたものはレパートリーだった」と書いている。しかし、ジュリーニは限られたレパートリーでも特に不自由することなく、自分がきちんと理解している作品しか指揮せず、やがて誰もが認める巨匠となった。 人柄は誠実で、権力欲もなかった。ジュリーニが誰かとポストを争って蹴落...

[続きを読む](2020.08.02) -

燃えるような神秘 アントン・ブルックナーが交響曲第9番の作曲に着手したのは、第8番の第1稿を書き終えたすぐ後(1887年)のことである。本腰を入れて筆を進めたのは1889年からで、1894年11月30日に第3楽章のアダージョまで完成させた。ブルックナーは病気に悩まされながらも、終楽章の構想を練り、最後の力をふりしぼってこれを書き上げるつもりでいたが、その時間...

[続きを読む](2016.06.26) -

道を踏み外した女 『椿姫』のタイトルで親しまれているオペラの原題は「La Traviata」である。意味は「道を踏み外した女、淪落の女」。アレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』がベースになっているので、「椿姫」と訳されても仕方ないのだが、紛らわしさを生んでいるのも事実である。小説ないし戯曲では主人公の名前がマルグリット・ゴーティエなのに、オペラではすみれを...

[続きを読む](2014.11.24) -

20世紀に活躍したスターたちを見送るのは辛いことである。これはクラシックのジャンルに限った話ではない。21世紀になり、自分たちが生まれる前から当然のように存在し、第一線で活躍していた人たちが、次々と寿命を迎えている。年齢を考えれば仕方ないことなのかもしれないが、そうと分かってはいても寂しい限りである。と同時に、偉大なる20世紀の巨星を見送るのが自分たちの世...

[続きを読む](2011.02.26)