2012年9月アーカイブ

ジョージ・マイケル「アメイジング」(2004年/全英No.4)【The Sexual Side of The Song】 音楽も文化も、そして英語の発音も、幼い頃からアメリカのそれにドップリと浸かってきた筆者の半生において、イギリス人アーティストのジョージ・マイケルは(妙な言い方だが)突然変異にも等しい存在だった。否、過去形ではない。彼の類稀なる音楽的才能に...

[続きを読む](2012.09.26)

大学時代、天野勝文先生の「現代マス・コミュニケーション論」という講義を受けていた。当時、私の主専攻は日本文学。ただ、情報文化の世界にも興味を持っていたので、その講義にはマジメに出席していた。 ある日、天野先生主宰の課外ゼミが行われる、というニュースを友人から聞き、参加することにした。ゼミの名前は、天野子屋。そこで私を含む20人ほどの生徒は、毎回与えられるお...

[続きを読む](2012.09.22)

聴いてすぐそれと分かる声 かつてEMIのプロデューサー、ウォルター・レッグはマリア・カラスについてこのように評した。「カラスは、偉大なキャリアを築くための必要条件、聴いてすぐそれと分かる声の持ち主だった」 偉大な歌手の定義はいろいろあるだろうが、「聴いてすぐそれと分かる声」(an instantly recognizable voice)を所有していることが...

[続きを読む](2012.09.20)

ケイト・ブッシュ『愛のかたち』1985年作品 何をもって〈年相応〉とするのかは一概にはいえないもので、殊に、10代にして中年の危機を迎えたというモリッシーから、50代でもチアリーダーになり切っているマドンナまでがいるミュージシャンの場合、〈年相応〉の基準は曖昧だ。それにしても、ケイト・ブッシュが27歳で歴史的マスターピースと目されている本作『愛のかたち』(1...

[続きを読む](2012.09.17)

ウージェーヌ・イヨネスコの『犀』は、1959年11月のドイツ初演後、1960年1月にフランスで上演され、センセーションを巻き起こした。フランス公演で演出と主演を務めたのはジャン=ルイ・バローである。1950年に『禿の女歌手』でデビューし、『授業』『椅子』で注目されていた不条理演劇の旗手イヨネスコは、この『犀』によって名声を確立した。 イヨネスコの言語観は悲...

[続きを読む](2012.09.15)

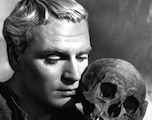

英国演劇界の花形的存在だったラリーが最も意識していた役者は誰か。おそらくそれはジョン・ギールグッドだろう。ギールグッドがラリーのことをどの程度ライバル視していたかは分からないが、少なくともラリーの方には、相手の影響力を敬遠しつつ自身の演技術を追求していた節がある。自伝などを読んでもギールグッドについて書く時の調子には拭いようのないライバル意識が感じられる。...

[続きを読む](2012.09.12)

「真に偉大な俳優についての話といえば、オリヴィエだね」ーーこれは1949年8月、ラリーの演技に傾倒していた若き名優モンゴメリー・クリフトが『サタデイ・イブニング・ポスト』誌のインタビューで語った言葉である。「真に偉大な俳優」とは、いかにも「ローレンス・オリヴィエ」に似つかわしい。 もっとも、最初から偉大だったわけではない。貧しく、無名だった彼がチャンスを掴...

[続きを読む](2012.09.10)

何の映画を観ようか迷っている時、選択基準になるのはたいてい女優と監督である。どんな女優が出ているか、どんな監督がメガホンを取っているか、私にとってはそれが判断材料になる。男優で選ぶケースはあまりない。私にとって、そういう男優は10人いるかいないかである。そのうちの一人が、ローレンス・オリヴィエだ。「ローレンス・オリヴィエ」ーーこの名前を見ると、目の動きが止...

[続きを読む](2012.09.08)

若き日に書いた〈最初の傑作〉 若きベートーヴェンが書いた傑作である。ベートーヴェンのピアノ協奏曲というと第4番、第5番「皇帝」がポピュラーだが、私が最も好んで聴くのは第1番である。文字通り〈爽快〉かつ〈壮快〉な作品で、全体を通して聴いた後、重さもアクも残らない。思索的な面では、後期の作品に比べて物足りないという人もいるかもしれない。ただ、何も考えたくない時、...

[続きを読む](2012.09.04)

言葉を封じ込めようとする力の世界で、エアロンだけは別格的存在として扱われている。彼は言葉を武器にして、相手をとことん挑発する。誰もこの悪魔を黙らせることはできない。彼の邪悪ぶりが最も明確にあらわれているのは、「それだけ凶悪なことをしてきて、後悔していないのか」とルーシアスに問われた後の答えだろう。「後悔してるよ。もっとやっておけば良かったってな。今でも呪っ...

[続きを読む](2012.09.01)