イヨネスコ『犀』 そして彼らは犀になった。

2012.09.15

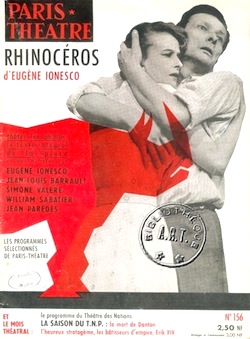

ウージェーヌ・イヨネスコの『犀』は、1959年11月のドイツ初演後、1960年1月にフランスで上演され、センセーションを巻き起こした。フランス公演で演出と主演を務めたのはジャン=ルイ・バローである。1950年に『禿の女歌手』でデビューし、『授業』『椅子』で注目されていた不条理演劇の旗手イヨネスコは、この『犀』によって名声を確立した。

イヨネスコの言語観は悲観的である。重ねれば重ねるほど意味を失い、関節がはずれて、空疎になっていく言語。噛み合わず、ぶつけ合うだけで、やがて無意味な叫びや暴力へと傾斜していく会話。その悲劇性は、デビュー作『禿の女歌手』からはっきりと打ち出されている。イヨネスコは自作を「言語の悲劇」と呼んだが、それは、言語を扱う人の悲劇であると同時に、言語自身が言語に意味がないことに気付いてしまう悲劇でもある。言語自体を否定する言語が、劇中に散乱している。

『犀』にも、言語のむなしさを強調するようなやりとりや言語への不信感が散見される。しかし初期作品と異なり、ここには明確なストーリーの流れがある。設定はぶっ飛んでいるし、「なぜそんなことが起こっているのか」という説明もないが、それでも、緊張感と高揚感溢れる筆致で最後の場面まで牽引する。

犀の大群が象徴しているのは、ファシズムである。ルーマニアにいた頃、イヨネスコは友人たちがファシズムに走っていくのを目の当たりにした。また、『愛について エロスとアガペ』の作者であるドニ・ドゥ・ルージュモンからもこういう話を聞いていた。

犀の大群が象徴しているのは、ファシズムである。ルーマニアにいた頃、イヨネスコは友人たちがファシズムに走っていくのを目の当たりにした。また、『愛について エロスとアガペ』の作者であるドニ・ドゥ・ルージュモンからもこういう話を聞いていた。

「作家ドニ・ドゥ・ルージュモンは、ニュルンベルクで行われたナチの党大会で、ヒトラー総統を歓迎する群衆の中にいた。一行が近づくにつれ、群衆の中に一種のヒステリー症状が起こった。そして、彼の体内にも群衆の熱気が侵入してきて、感電するような気分を味わった。しかし、彼の中から別の力が湧いてきて、この集団の嵐に抵抗したという」(『ノート・反ノート』)

これらの見聞が『犀』の下地となっている。

夏の陽光がふりそそぐ日曜日のカフェテラスから劇は始まる。そのテーブルで、自堕落なベランジェと堅物のジャンが語り合っている。その時、突然、地響きが起こり、砂埃が舞う。見ると、犀が道を走っている。周囲の人々は驚き、叫び声を上げる。しばらくしてまた地響きが起こる。犀が走っている。さっきと同じ犀かどうかは分からない。人々は逃げまどい、逃げ遅れた猫が踏みつぶされる。

翌日、ベランジェの勤務先で犀のことが話題になる。初老のボタールは「作り話」と決めつけ、信じようとしない。そこへ、無断欠勤したブゥフの奥さんがやってくる。犀に追いかけられ、逃げてきたという。その犀が建物の外で叫び声をあげる。ブゥフ夫人はそれを聞き、驚愕する。「あれは夫だわ」ーーどうやらブゥフは犀に変身してしまったらしい。夫人は意を決して、犀のもとへ行く。ベランジェたちは呆気にとられる。このあり得ない現象に対し、ボタールは陰謀論を唱え出す。

その後、ベランジェはジャンを訪ねる。ジャンは体調を壊しているらしい。いや、それ以前にどうも様子がおかしい。「それがどうしたんだ、ブルルル......」と異様な音を発するジャン。その声はどんどん別人のようになる。角が生えはじめ、肌が変色してゆく。犀に変身しようとしているのだ。ベランジェは管理人に助けを求めるが、管理人も犀になっている。住人に助けを求めるが、住人も犀になっている。外を見ると、いつの間にか犀だらけだ。ベランジェは這々の体で脱出する。

場面は変わり、ベランジェの部屋。同僚のデュダールとデイジィが見舞いに来る。犀たちとは距離を置きながら一定の理解を示そうとするデュダール。しかし、やがて彼は「外から批判するより、内に入って批判する方がいい」といいだし、人間であることを放棄する。犀のことは気にせず、自分の幸福だけを考えればいいと唱えるデイジィは、ベランジェと愛を誓い合う。が、彼女も「私たちは間違っているのかしら」と思いはじめる。もはや、人間は彼らしかいない。放送局は犀に乗っ取られている。外では、犀たちがひどい歌声や無様なダンスを披露している。デイジィは出て行き、最後にベランジェ一人が残される。

最初、ベランジェ(『無給の殺し屋』や『空中歩行者』などにも同じ名前の人物が登場する)は犀に無関心だったが、最終的には犀と戦わざるを得なくなる。その性格はどこか頼りない。犀の誘惑に負けそうになり、自分より犀の方が美しいのではないか、と思ったりもする。いちおう、「僕は最後まで人間でいるんだ。負けないぞ、絶対......」という台詞で終わるものの、幕が下りた次の瞬間には心変わりしているかもしれない。このあたりの感情の揺らぎ具合も、生々しい。

犀は政治の世界だけでなく、どこにでもいる。犀は「過ぎたるは及ばざるがごとし」という言葉など知らない。狡猾なメディア戦略、執拗な情報操作と印象操作、偽善の裏にある支配欲と排他主義。あの手この手で私たちの視界を覆い尽くそうとする犀をはねのけるのは、返り討ちにされないレベルの高邁かつ強靭な批評精神を有する人か、孤独になるのも厭わないほど己の審美眼を磨いている人か、もしくは、梃子でも動かないような鋼鉄の無関心を保っている人のみである。むやみに的外れな攻撃をしても、相手の想定内にとどまるような批判を繰り返しても、「話題性」に収斂されるのがオチだ。団体を作って対抗しても、綻びが生じれば、その団体ごとファシズムにくみこまれる可能性もある。同志だと思っていた人間が変節し、裏切られた側が戦意を失って変節せざるを得なくなるという例は、世にいくらでもあるだろう。

全員が犀になって騒いでいるのに、自分だけ無関心を貫くのは容易なことではない。それは、ある時点から純粋な無関心ではなくなり、意思の力を要するものとなる。対象すらきちんと認識できていないような「無関心」から、対象を認識した上での「無視」を経て、明確な「反逆」へ。ベランジェの戦いの先行きは暗い。彼に残された道は、犀になるか、人間として処刑されるか、どちらかである。

私にとって、『犀』は特別な作品である。高校時代、戯曲を書いていたのだが、それで小さな賞をもらい、大学で「もっと凄いのを書こう」と思っていた矢先、『犀』と出会った。そして戯曲を書くことをやめた。頭の中で漠然と劇にしたいと思っていたこと、しかしどう書けばいいか分からなかったことが何十年も前にすでに完璧な形で書かれていたからである。まあ、ほかにもいくつか理由はあるのだが、それにしても『犀』から受けた衝撃は大きかった。

イヨネスコ自身にとっても、『犀』は特別な作品だったのではないかと思う。『授業』や『椅子』を好む人は、メッセージ性が強い『犀』はイヨネスコらしくないというかもしれない。それと同じように、私も『犀』以外のイヨネスコ作品には愛着を感じない。それくらいほかの作品とは趣が異なる。前衛劇を敬遠している人をも巻き込んでしまうような大きな力が、『犀』には渦巻いている。恐怖の対象が明確であり、無気味さ、滑稽味、警告、情熱、高揚感が規格外の強度を持ちながら同居している。今読んでも、この作品が私に与えるインパクトは少しも弱まることがない。

【関連サイト】

Eugene Ionesco

イヨネスコの言語観は悲観的である。重ねれば重ねるほど意味を失い、関節がはずれて、空疎になっていく言語。噛み合わず、ぶつけ合うだけで、やがて無意味な叫びや暴力へと傾斜していく会話。その悲劇性は、デビュー作『禿の女歌手』からはっきりと打ち出されている。イヨネスコは自作を「言語の悲劇」と呼んだが、それは、言語を扱う人の悲劇であると同時に、言語自身が言語に意味がないことに気付いてしまう悲劇でもある。言語自体を否定する言語が、劇中に散乱している。

『犀』にも、言語のむなしさを強調するようなやりとりや言語への不信感が散見される。しかし初期作品と異なり、ここには明確なストーリーの流れがある。設定はぶっ飛んでいるし、「なぜそんなことが起こっているのか」という説明もないが、それでも、緊張感と高揚感溢れる筆致で最後の場面まで牽引する。

「作家ドニ・ドゥ・ルージュモンは、ニュルンベルクで行われたナチの党大会で、ヒトラー総統を歓迎する群衆の中にいた。一行が近づくにつれ、群衆の中に一種のヒステリー症状が起こった。そして、彼の体内にも群衆の熱気が侵入してきて、感電するような気分を味わった。しかし、彼の中から別の力が湧いてきて、この集団の嵐に抵抗したという」(『ノート・反ノート』)

これらの見聞が『犀』の下地となっている。

夏の陽光がふりそそぐ日曜日のカフェテラスから劇は始まる。そのテーブルで、自堕落なベランジェと堅物のジャンが語り合っている。その時、突然、地響きが起こり、砂埃が舞う。見ると、犀が道を走っている。周囲の人々は驚き、叫び声を上げる。しばらくしてまた地響きが起こる。犀が走っている。さっきと同じ犀かどうかは分からない。人々は逃げまどい、逃げ遅れた猫が踏みつぶされる。

翌日、ベランジェの勤務先で犀のことが話題になる。初老のボタールは「作り話」と決めつけ、信じようとしない。そこへ、無断欠勤したブゥフの奥さんがやってくる。犀に追いかけられ、逃げてきたという。その犀が建物の外で叫び声をあげる。ブゥフ夫人はそれを聞き、驚愕する。「あれは夫だわ」ーーどうやらブゥフは犀に変身してしまったらしい。夫人は意を決して、犀のもとへ行く。ベランジェたちは呆気にとられる。このあり得ない現象に対し、ボタールは陰謀論を唱え出す。

その後、ベランジェはジャンを訪ねる。ジャンは体調を壊しているらしい。いや、それ以前にどうも様子がおかしい。「それがどうしたんだ、ブルルル......」と異様な音を発するジャン。その声はどんどん別人のようになる。角が生えはじめ、肌が変色してゆく。犀に変身しようとしているのだ。ベランジェは管理人に助けを求めるが、管理人も犀になっている。住人に助けを求めるが、住人も犀になっている。外を見ると、いつの間にか犀だらけだ。ベランジェは這々の体で脱出する。

場面は変わり、ベランジェの部屋。同僚のデュダールとデイジィが見舞いに来る。犀たちとは距離を置きながら一定の理解を示そうとするデュダール。しかし、やがて彼は「外から批判するより、内に入って批判する方がいい」といいだし、人間であることを放棄する。犀のことは気にせず、自分の幸福だけを考えればいいと唱えるデイジィは、ベランジェと愛を誓い合う。が、彼女も「私たちは間違っているのかしら」と思いはじめる。もはや、人間は彼らしかいない。放送局は犀に乗っ取られている。外では、犀たちがひどい歌声や無様なダンスを披露している。デイジィは出て行き、最後にベランジェ一人が残される。

最初、ベランジェ(『無給の殺し屋』や『空中歩行者』などにも同じ名前の人物が登場する)は犀に無関心だったが、最終的には犀と戦わざるを得なくなる。その性格はどこか頼りない。犀の誘惑に負けそうになり、自分より犀の方が美しいのではないか、と思ったりもする。いちおう、「僕は最後まで人間でいるんだ。負けないぞ、絶対......」という台詞で終わるものの、幕が下りた次の瞬間には心変わりしているかもしれない。このあたりの感情の揺らぎ具合も、生々しい。

犀は政治の世界だけでなく、どこにでもいる。犀は「過ぎたるは及ばざるがごとし」という言葉など知らない。狡猾なメディア戦略、執拗な情報操作と印象操作、偽善の裏にある支配欲と排他主義。あの手この手で私たちの視界を覆い尽くそうとする犀をはねのけるのは、返り討ちにされないレベルの高邁かつ強靭な批評精神を有する人か、孤独になるのも厭わないほど己の審美眼を磨いている人か、もしくは、梃子でも動かないような鋼鉄の無関心を保っている人のみである。むやみに的外れな攻撃をしても、相手の想定内にとどまるような批判を繰り返しても、「話題性」に収斂されるのがオチだ。団体を作って対抗しても、綻びが生じれば、その団体ごとファシズムにくみこまれる可能性もある。同志だと思っていた人間が変節し、裏切られた側が戦意を失って変節せざるを得なくなるという例は、世にいくらでもあるだろう。

全員が犀になって騒いでいるのに、自分だけ無関心を貫くのは容易なことではない。それは、ある時点から純粋な無関心ではなくなり、意思の力を要するものとなる。対象すらきちんと認識できていないような「無関心」から、対象を認識した上での「無視」を経て、明確な「反逆」へ。ベランジェの戦いの先行きは暗い。彼に残された道は、犀になるか、人間として処刑されるか、どちらかである。

私にとって、『犀』は特別な作品である。高校時代、戯曲を書いていたのだが、それで小さな賞をもらい、大学で「もっと凄いのを書こう」と思っていた矢先、『犀』と出会った。そして戯曲を書くことをやめた。頭の中で漠然と劇にしたいと思っていたこと、しかしどう書けばいいか分からなかったことが何十年も前にすでに完璧な形で書かれていたからである。まあ、ほかにもいくつか理由はあるのだが、それにしても『犀』から受けた衝撃は大きかった。

イヨネスコ自身にとっても、『犀』は特別な作品だったのではないかと思う。『授業』や『椅子』を好む人は、メッセージ性が強い『犀』はイヨネスコらしくないというかもしれない。それと同じように、私も『犀』以外のイヨネスコ作品には愛着を感じない。それくらいほかの作品とは趣が異なる。前衛劇を敬遠している人をも巻き込んでしまうような大きな力が、『犀』には渦巻いている。恐怖の対象が明確であり、無気味さ、滑稽味、警告、情熱、高揚感が規格外の強度を持ちながら同居している。今読んでも、この作品が私に与えるインパクトは少しも弱まることがない。

(阿部十三)

【関連サイト】

Eugene Ionesco

月別インデックス

- April 2025 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- November 2023 [1]

- August 2023 [7]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- August 2022 [1]

- May 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- September 2021 [2]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- October 2020 [1]

- August 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [2]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [2]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- March 2019 [1]

- January 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [2]

- May 2018 [1]

- February 2018 [1]

- December 2017 [2]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [3]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [2]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [2]

- April 2016 [2]

- March 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- November 2015 [1]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [2]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [2]

- August 2014 [1]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [3]

- December 2013 [3]

- November 2013 [2]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [1]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- April 2013 [3]

- March 2013 [2]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- December 2012 [3]

- November 2012 [2]

- October 2012 [3]

- September 2012 [3]

- August 2012 [3]

- July 2012 [3]

- June 2012 [3]

- May 2012 [2]

- April 2012 [3]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [4]

- December 2011 [5]

- November 2011 [4]

- October 2011 [5]

- September 2011 [4]

- August 2011 [4]

- July 2011 [5]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [4]

- February 2011 [5]