ヘルベルト・フォン・カラヤンについて [続き]

2014.10.04

魅力的なライヴ音源

1975年に椎間板の大手術を受け、1978年に指揮台から落ちて脳卒中に見舞われた後は、健康状態の悪化やベルリン・フィルとの関係悪化(1981年に勃発した「ザビーネ・マイヤー事件」をきっかけに、カラヤンとオーケストラの間には大きな溝が生じた)に悩まされ、それを反映するかのように、統率力が以前よりも緩み、オーケストラの自発性を重んじる傾向が強まった。要所のみ押さえることで、自分の求める音楽へと昇華できる、という考え方に傾斜したのである。カラヤンは指揮のコツを語る際、しばしば乗馬の譬え(馬に乗ったら無理してコントロールしようとしてはいけない。馬に従いながらうまくジャンプできるよう導くだけでよい)を用いたが、これは手綱をしっかりと握り続ける腕力が衰えていた晩年には、特に理にかなうものだった。

1975年に椎間板の大手術を受け、1978年に指揮台から落ちて脳卒中に見舞われた後は、健康状態の悪化やベルリン・フィルとの関係悪化(1981年に勃発した「ザビーネ・マイヤー事件」をきっかけに、カラヤンとオーケストラの間には大きな溝が生じた)に悩まされ、それを反映するかのように、統率力が以前よりも緩み、オーケストラの自発性を重んじる傾向が強まった。要所のみ押さえることで、自分の求める音楽へと昇華できる、という考え方に傾斜したのである。カラヤンは指揮のコツを語る際、しばしば乗馬の譬え(馬に乗ったら無理してコントロールしようとしてはいけない。馬に従いながらうまくジャンプできるよう導くだけでよい)を用いたが、これは手綱をしっかりと握り続ける腕力が衰えていた晩年には、特に理にかなうものだった。

その「乗馬スタイル」が感動的な形で成功した例がある。1988年10月にロンドンのロイヤル・フェスティヴァル・ホールで行われたライヴだ。ここで演奏されたブラームスの交響曲第1番は、晩年のカラヤンの総決算と呼ぶにふさわしい内容である。当時、カラヤンとベルリン・フィルの関係が上辺の和解の上に成り立っていたことを考え合わせると、これは異常な現象と言える。

カラヤンのライヴ音源には魅力的なものが少なくない。人工的な美しさに覆われたセッション録音からは想像できないような演奏を行っていたことが分かる。私が好んで聴く音源は、1974年8月15日にザルツブルク音楽祭で演奏されたドヴォルザークの交響曲第8番(ウィーン・フィル)、1978年1月28日にベルリンで演奏されたベートーヴェンの交響曲第7番(ベルリン・フィル)、同年8月31日にルツェルンで演奏されたストラヴィンスキーの『春の祭典』(ベルリン・フィル)である。そのテンションの凄まじさは、一聴してカラヤンのイメージを覆すに足るものだ。『春の祭典』など一歩間違えば崩壊というギリギリのところで手綱を引き締めている。

オペラの代表盤は、1960年7月26日にザルツブルク音楽祭で上演された『ばらの騎士』。エリザベート・シュヴァルツコップを起用した映像作品も良いが、私にとって、聴いているだけで耳が悦び、充実感を味わえるのはライヴ音源の方である。リーザ・デラ・カーザのマルシャリン、セーナ・ユリナッチのオクタヴィアン、ヒルデ・ギューデンのゾフィーをはじめとする歌手陣が生き生きとしており、ウィーン・フィルの演奏にも濃厚な色気とゆったりと揺曳するような陰翳が感じられる。

カラヤンはイタリア・オペラにも力を入れていたが、私はさほど好んでいない。映像で観ることができる『ラ・ボエーム』(1965年収録)、『イル・トロヴァトーレ』(1977年収録)は良いと思うし、イタリア語のオペラということなら、ザルツブルク音楽祭で上演された『オルフェオとエウリディーチェ』(1959年8月5日)も素晴らしい。とはいえ、同音楽祭での『トリスタンとイゾルデ』(1952年7月23日ライヴ)や『エレクトラ』(1964年8月17日ライヴ)などを聴くと、やはりドイツものに軍配を上げたくなる。

協奏曲の音源では、1950年8月23日にルツェルン音楽祭で行われたコンサートーーディヌ・リパッティと協演したモーツァルトのピアノ協奏曲第21番が絶品だ。リパッティとカラヤンは理解し合っていなかったらしいが、そのせいでリパッティの燃焼度が増しているのかもしれない。異なる個性の止揚により劇的な演奏が生まれている。

1960年代以降のカラヤンは、自分の音楽性に合う(または従う)ソリストとの協演を好み、録音の時も起用した。その分、自分とは合わない個性を持つソリストと協演するときは、主導権の発動力を倍加させる傾向があった。スヴャトスラフ・リヒテルと協演したチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番(1962年録音)が良い例である。ここでは指揮者の個性がやや異常なほど際立ち、見かけ倒しとは言えない水準のドラマティックな音楽の波がうねっている。そういう自己主張が、オーケストラを介して素直に出るところもカラヤンらしいと言える。

映像で観るカラヤン

交響曲、管弦楽曲、協奏曲の映像に関しては、カラヤンのシルエットを意味ありげに見せるカメラワークがどうしても鼻につく。オーラがあると言わんばかりの指揮姿が純粋な音楽表現にまで介入し、複雑な印象を残すのだ。そういった弊害が生じるのも、カラヤンが演出や編集にまで首を突っ込んだからである。

「私はあれこれ命令されるようには生まれついていない」ーーこれは、カラヤンが実際に口にした言葉の中で最も有名なものの一つである。その言葉通り、彼は全てのことにおいて主導権を執ろうとした。オペラの演出も手掛けたし、音楽祭の運営も行った。しかし、彼が指揮以外のことに関与して誰もが認める才能を示したのは、新人歌手の積極的な起用においてのみだったと思われる。無論、それだけでも凄いことなのだが。

それでも観るべき価値のある映像作品はいくつか存在する。その筆頭にあるのがリヒャルト・シュトラウスの『死と変容』、ドヴォルザークの交響曲第8番、第9番「新世界」であり、オーケストラから胸に迫るような響きを引き出し、拵え物の造形美の世界から脱却していることをうかがわせる。1982年に行われたベルリン・フィル100周年コンサートで指揮したベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」も名演。1987年8月に撮影されたザルツブルク音楽祭のドキュメンタリー『カラヤン・イン・ザルツブルク』も面白い。これを観ると、カラヤンが79歳になっても、自分のことを毛嫌いしていたヴィルヘルム・フルトヴェングラーを意識していたことが分かる。彼の権力志向は、結局のところ、フルトヴェングラーの亡霊との闘いを意味していたのかもしれない。このドキュメンタリーにはジェシー・ノーマンを独唱に迎えた「イゾルデの愛の死」のライヴ映像が収められており、その点でも価値がある。

カラヤンと現代音楽

同時代作品(1908年〜1989年)の解釈者としての足跡にも言及しておきたい。これは公正に評価されるべきことである。すでに述べたように、リヒャルト・シュトラウスの作品はカラヤンの重要なレパートリーだった。彼はこの作曲家の使徒として、己の特性を発揮した。マーラーの交響曲第9番、ストラヴィンスキーの『春の祭典』、ホルストの『惑星』、シェーンベルクの「管弦楽のための変奏曲」、ルーセルの交響曲第4番、バルトークの「オケコン」「弦チェレ」、ショスタコーヴィチの交響曲第10番、ピツェッティの『大聖堂の殺人』でも、卓越した解釈を示した。戦中にはオルフの『カルミナ・ブラーナ』を指揮し、高い評価を得ているし、ウォルトンの『ベルシャザールの饗宴』では作曲者を感涙させたこともあるという。カラヤンが指揮した『カルミナ・ブラーナ』はぜひとも聴きたかったが、残念ながら音源は遺っていないようだ。その代わり、1973年に録音された『時の終わりの劇』が、オルフ作品のすぐれた紹介者であったことを証明している。さらにいえば、オネゲルの交響曲第3番「典礼風」やニールセンの交響曲第4番「不滅」は、カラヤンとベルリン・フィルによる録音があることで、少なからぬ知名度を得た。そこまで指揮が冴えているとは言えないものもあるが、カラヤンと20世紀の音楽の組み合わせは、興味深い化学反応を示すことが多い。こういった一面を黙殺ないし過小評価してカラヤンを論じる行為には何の意味もない。

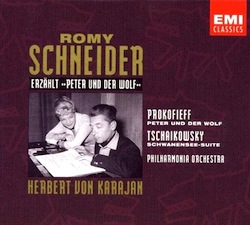

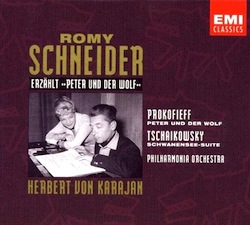

今、私はプロコフィエフの『ピーターと狼』を聴いている。これもカラヤンと同時代の作品である。語りを担当しているのは当時18歳のロミー・シュナイダー。その澄んだ声はチャーミングな天使を思わせる微笑ましさだ。カラヤンの丁寧な指揮も好ましい。合奏は完璧であり、のびやかである。オーケストラと語りは別録りだが、相性の良さを感じさせる。声も音楽も全てがみずみずしく、とても1950年代の録音とは思えない。私はかつてザルツブルク音楽祭に行ったとき、カラヤンの墓参りをしたが、それは「帝王」と呼ばれた男にではなく、このような録音を遺した指揮者に感謝の気持ちを述べるためだった。最も愛聴しているカラヤンの録音は、これである。

今、私はプロコフィエフの『ピーターと狼』を聴いている。これもカラヤンと同時代の作品である。語りを担当しているのは当時18歳のロミー・シュナイダー。その澄んだ声はチャーミングな天使を思わせる微笑ましさだ。カラヤンの丁寧な指揮も好ましい。合奏は完璧であり、のびやかである。オーケストラと語りは別録りだが、相性の良さを感じさせる。声も音楽も全てがみずみずしく、とても1950年代の録音とは思えない。私はかつてザルツブルク音楽祭に行ったとき、カラヤンの墓参りをしたが、それは「帝王」と呼ばれた男にではなく、このような録音を遺した指揮者に感謝の気持ちを述べるためだった。最も愛聴しているカラヤンの録音は、これである。

【関連サイト】

HERBERT VON KARAJAN

ヘルベルト・フォン・カラヤンについて

その「乗馬スタイル」が感動的な形で成功した例がある。1988年10月にロンドンのロイヤル・フェスティヴァル・ホールで行われたライヴだ。ここで演奏されたブラームスの交響曲第1番は、晩年のカラヤンの総決算と呼ぶにふさわしい内容である。当時、カラヤンとベルリン・フィルの関係が上辺の和解の上に成り立っていたことを考え合わせると、これは異常な現象と言える。

カラヤンのライヴ音源には魅力的なものが少なくない。人工的な美しさに覆われたセッション録音からは想像できないような演奏を行っていたことが分かる。私が好んで聴く音源は、1974年8月15日にザルツブルク音楽祭で演奏されたドヴォルザークの交響曲第8番(ウィーン・フィル)、1978年1月28日にベルリンで演奏されたベートーヴェンの交響曲第7番(ベルリン・フィル)、同年8月31日にルツェルンで演奏されたストラヴィンスキーの『春の祭典』(ベルリン・フィル)である。そのテンションの凄まじさは、一聴してカラヤンのイメージを覆すに足るものだ。『春の祭典』など一歩間違えば崩壊というギリギリのところで手綱を引き締めている。

オペラの代表盤は、1960年7月26日にザルツブルク音楽祭で上演された『ばらの騎士』。エリザベート・シュヴァルツコップを起用した映像作品も良いが、私にとって、聴いているだけで耳が悦び、充実感を味わえるのはライヴ音源の方である。リーザ・デラ・カーザのマルシャリン、セーナ・ユリナッチのオクタヴィアン、ヒルデ・ギューデンのゾフィーをはじめとする歌手陣が生き生きとしており、ウィーン・フィルの演奏にも濃厚な色気とゆったりと揺曳するような陰翳が感じられる。

カラヤンはイタリア・オペラにも力を入れていたが、私はさほど好んでいない。映像で観ることができる『ラ・ボエーム』(1965年収録)、『イル・トロヴァトーレ』(1977年収録)は良いと思うし、イタリア語のオペラということなら、ザルツブルク音楽祭で上演された『オルフェオとエウリディーチェ』(1959年8月5日)も素晴らしい。とはいえ、同音楽祭での『トリスタンとイゾルデ』(1952年7月23日ライヴ)や『エレクトラ』(1964年8月17日ライヴ)などを聴くと、やはりドイツものに軍配を上げたくなる。

協奏曲の音源では、1950年8月23日にルツェルン音楽祭で行われたコンサートーーディヌ・リパッティと協演したモーツァルトのピアノ協奏曲第21番が絶品だ。リパッティとカラヤンは理解し合っていなかったらしいが、そのせいでリパッティの燃焼度が増しているのかもしれない。異なる個性の止揚により劇的な演奏が生まれている。

1960年代以降のカラヤンは、自分の音楽性に合う(または従う)ソリストとの協演を好み、録音の時も起用した。その分、自分とは合わない個性を持つソリストと協演するときは、主導権の発動力を倍加させる傾向があった。スヴャトスラフ・リヒテルと協演したチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番(1962年録音)が良い例である。ここでは指揮者の個性がやや異常なほど際立ち、見かけ倒しとは言えない水準のドラマティックな音楽の波がうねっている。そういう自己主張が、オーケストラを介して素直に出るところもカラヤンらしいと言える。

映像で観るカラヤン

交響曲、管弦楽曲、協奏曲の映像に関しては、カラヤンのシルエットを意味ありげに見せるカメラワークがどうしても鼻につく。オーラがあると言わんばかりの指揮姿が純粋な音楽表現にまで介入し、複雑な印象を残すのだ。そういった弊害が生じるのも、カラヤンが演出や編集にまで首を突っ込んだからである。

「私はあれこれ命令されるようには生まれついていない」ーーこれは、カラヤンが実際に口にした言葉の中で最も有名なものの一つである。その言葉通り、彼は全てのことにおいて主導権を執ろうとした。オペラの演出も手掛けたし、音楽祭の運営も行った。しかし、彼が指揮以外のことに関与して誰もが認める才能を示したのは、新人歌手の積極的な起用においてのみだったと思われる。無論、それだけでも凄いことなのだが。

それでも観るべき価値のある映像作品はいくつか存在する。その筆頭にあるのがリヒャルト・シュトラウスの『死と変容』、ドヴォルザークの交響曲第8番、第9番「新世界」であり、オーケストラから胸に迫るような響きを引き出し、拵え物の造形美の世界から脱却していることをうかがわせる。1982年に行われたベルリン・フィル100周年コンサートで指揮したベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」も名演。1987年8月に撮影されたザルツブルク音楽祭のドキュメンタリー『カラヤン・イン・ザルツブルク』も面白い。これを観ると、カラヤンが79歳になっても、自分のことを毛嫌いしていたヴィルヘルム・フルトヴェングラーを意識していたことが分かる。彼の権力志向は、結局のところ、フルトヴェングラーの亡霊との闘いを意味していたのかもしれない。このドキュメンタリーにはジェシー・ノーマンを独唱に迎えた「イゾルデの愛の死」のライヴ映像が収められており、その点でも価値がある。

カラヤンと現代音楽

同時代作品(1908年〜1989年)の解釈者としての足跡にも言及しておきたい。これは公正に評価されるべきことである。すでに述べたように、リヒャルト・シュトラウスの作品はカラヤンの重要なレパートリーだった。彼はこの作曲家の使徒として、己の特性を発揮した。マーラーの交響曲第9番、ストラヴィンスキーの『春の祭典』、ホルストの『惑星』、シェーンベルクの「管弦楽のための変奏曲」、ルーセルの交響曲第4番、バルトークの「オケコン」「弦チェレ」、ショスタコーヴィチの交響曲第10番、ピツェッティの『大聖堂の殺人』でも、卓越した解釈を示した。戦中にはオルフの『カルミナ・ブラーナ』を指揮し、高い評価を得ているし、ウォルトンの『ベルシャザールの饗宴』では作曲者を感涙させたこともあるという。カラヤンが指揮した『カルミナ・ブラーナ』はぜひとも聴きたかったが、残念ながら音源は遺っていないようだ。その代わり、1973年に録音された『時の終わりの劇』が、オルフ作品のすぐれた紹介者であったことを証明している。さらにいえば、オネゲルの交響曲第3番「典礼風」やニールセンの交響曲第4番「不滅」は、カラヤンとベルリン・フィルによる録音があることで、少なからぬ知名度を得た。そこまで指揮が冴えているとは言えないものもあるが、カラヤンと20世紀の音楽の組み合わせは、興味深い化学反応を示すことが多い。こういった一面を黙殺ないし過小評価してカラヤンを論じる行為には何の意味もない。

(阿部十三)

【関連サイト】

HERBERT VON KARAJAN

ヘルベルト・フォン・カラヤンについて

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]