エイドリアン・ボールト 〜指揮者の美徳〜

2018.08.15

イギリスに生まれ、イギリスのオーケストラを指揮し、あくまでもイギリスを活動拠点としていた人なので、国際的に華やかなキャリアを持つ指揮者に比べると地味に見えるが、録音は多く、しかもその大半が名演奏ということもあって、人気は高い。耳の肥えたリスナーでボールトを悪く言う人に私は出会ったことがない。

ボールトは1889年4月8日、チェスターに生まれ、オックスフォード大学で博士号を取得した後、1912年にドイツへ行き、ライプツィヒ音楽院でマックス・レーガーに作曲を学んだ。同地のゲヴァントハウス管弦楽団の常任指揮者だったアルトゥール・ニキシュに影響を受け、1914年に指揮者としてデビュー。コヴェント・ガーデン王立歌劇場で副指揮者を務め、先輩格のアルバート・コーツをサポートしていた。追い風が吹いたのは1918年にロンドン交響楽団を指揮したあたりからで、ホルストの『惑星』の試演(1918年)と非公式初演(1919年)、エルガーの交響曲第2番の再演(1920年)を務め、作曲者の信頼を得るようになる。

1919年にはセルゲイ・ディアギレフのバレエ団のために指揮を行い、1924年からバーミンガム市交響楽団の指揮者に就任。1930年にはBBC交響楽団の創立に携わり、1937年にナイトの称号を授与された。1950年までBBC響の音楽監督を務めた後は、ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団を率いてコンサート、録音を積極的に行い、70歳になってから再び1年だけバーミンガム市響に戻り、1960年からフリーに。1966年にはブライアンの交響曲第1番「ゴシック」のコンサートで大きな話題を集め、同年にはホルストの『惑星』をニュー・フィルハーモニア管弦楽団と共に録音。ボールトは『惑星』を5回録音しているが、これは4回目の録音で、最高の名演とされる。1981年に引退。1983年2月22日にロンドンで亡くなった。93歳。

レパートリーはイギリスの作品にとどまらない。モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームス、ワーグナーのすぐれた指揮者としても高く評価されていた。録音も比較的良い音質でのこっている。それを聴けば、ボールトが70歳を過ぎても老いていなかったこと、音楽が枯れたりせず、みずみずしい生命力を持っていたことは分かる。円熟味がありながらも、音楽が潤っているのである。

奇妙な言い方になるが、その潤いは年齢を重ねることによって得られたものである。若い頃の録音を聴くと、張りつめた緊張感の中でオーケストラをドライに鳴らしているものが少なくない。爽快さはあるが、のびやかさがなく、聴いていて疲れる演奏である。おそらくBBC響のポストから離れ、余裕が生まれたことで、表現の仕方も変化してきたのだろう。

その円熟の音楽は、聴き手を圧倒するよりも楽しませる。音楽の流れを明確にし、勢いがあっても崩れず、せせこましくもならず、無理のある誇張をせず、その作品が持つ魅力をしっかりと伝える。主情的ではないが、無機的でもなく、作品への深い理解、節度あるバランスを感じさせる演奏だ。この指揮者の美徳のなせるわざである。

定評のある録音としては、既述した『惑星』のほか、以下のものが挙げられる。作曲者の生年順に並べると、ヘンデルの『メサイア』(ロンドン響、1961年録音)、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」(ロンドン・フィルハーモニック・プロムナード管、1957年録音)、シューベルトの交響曲第9番「ザ・グレイト」(ロンドン・フィル、1972年録音)、ブラームスの交響曲全集(ロンドン・フィル、1970年〜1972年録音)、ワーグナーの管弦楽曲集(ロンドン・フィル/ニュー・フィルハーモニア管、1971年〜1974年録音)、フランクの交響曲(ロンドン・オーケストラ・ソサエティ、1959年録音)、エルガーの交響曲第2番(ロンドン・フィル、1975年〜1976年録音)、ヴォーン・ウィリアムズの交響曲全集(ロンドン・フィル/ニュー・フィルハーモニア管、1968年〜1975年録音)、ハンフリー・サールの交響曲第1番(ロンドン・フィル、1960年録音)。ただ、シューベルトの「グレイト」は、1969年にBBC交響楽団を指揮したライヴの方が素晴らしく、青春の輝きに満ちている。

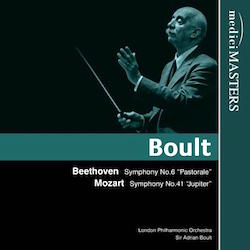

輝きという点では、モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」(ロンドン・フィル、1974年ライヴ録音)、マーラーの交響曲第1番「巨人」(ロンドン・フィル、1958年録音)も際立っている。「巨人」など、めざましい勢いがありつつも、ニュアンスを大事にし、豪快一辺倒にならず、こんなに鮮明なマーラーが1950年代にすでに演奏されていたのかと驚かされる。ブラームスのセレナード第1番(ロンドン・フィル、1977年録音)も名演で、冗長なところを一切感じさせず、雄弁かつ魅惑的な語り口を持っている。その巧さは100分を超えるブライアンの「ゴシック」(BBC響、1966年ライヴ録音)でも発揮され、親しみやすい旋律はしっかりと歌わせ、不協和音は潔くかつ美しく響かせ、集中力の切れ目をみせず、ほとんど退屈させない。

残念なことにオペラ録音は少なく、ボールトが傾倒していたワーグナーの楽劇やイギリス初演を手がけた『ヴォツェック』の全曲録音のような企画には恵まれなかった。ヘンデルの『エイシスとガラテア』(ロンドン響、1959年録音)、ブゾーニの『ファウスト博士』短縮版(ロンドン・フィル、1959年録音)、ヴォーン・ウィリアムズの『天路歴程』(ロンドン・フィル、1971年録音)はあるが、忌憚なく言って微妙なラインナップだ。

80歳を過ぎてもとびきり魅力的なモーツァルトやブラームスを聴かせていたことや、バレエ音楽と深い関わりを持っていたことなど、ボールトにはピエール・モントゥーと共通するところがある。2人とも音楽に生命を吹き込み、指揮者の口からではなく、音楽そのものに全てを語らせることができた名人であった。それは指揮者の自我を強烈なまでに感じさせる表現ではないが、己の美学と見識と信念に基づく表現であり、時代の流行によって評価されたりされなかったりすることがない。そのスタイルは、常に音楽の理想的表現の一つとして、敬意を払われ続けている。

(阿部十三)

【関連サイト】

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]