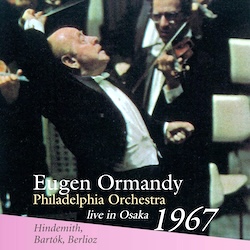

ユージン・オーマンディ 〜フィラデルフィアの指揮者〜

2024.06.10

名門オーケストラを42年間率いる

周知の通り、フィラデルフィア管弦楽団は音の魔術師レオポルド・ストコフスキーの手によって世界的に有名なオーケストラへと成長を遂げた。オーマンディはそれを引き継いで音楽監督になり、何か目新しいことをするわけでもなく、その地位を固守し続けた。そのため、指揮者としては大して苦労していないという風に見る人もいた。しかし、42年である。世に才能のある指揮者はたくさんいるのに、ここまで長い間、一人の指揮者がほとんど平和的に一流オーケストラを率いることができたのは、団員や観客からの支持があったからだろう。その支持を得るだけのものが、オーマンディにはあったのである。

前半生は波乱、後半生は安定

オーマンディは1899年11月18日、ハンガリーのブダペストに生まれ、まずヴァイオリンを学んだ。当時の名前はイェネー・ブラウである。1905年、ブダペスト王立音楽院に入学。1909年から名ヴァイオリニスト、イェネー・フーバイに師事した。卒業後、1917年にブリュートナー管弦楽団のツアーでコンサートマスターを務め、指揮も経験。翌年には王立音楽院でヴァイオリン科の教授に就任したが、数年で辞め、1921年に興行主に誘われてアメリカへ演奏旅行に向かう。しかし、何らかの事情で興行主と決別し、生活のためにニューヨークのキャピトル劇場のオーケストラの団員に。そこでコンマスに就任し、1924年から指揮も行うようになり、この頃から名前をユージン・オーマンディに変えた。

1927年にアメリカ国籍を取得。1931年は転機の年で、アルトゥーロ・トスカニーニの代役としてフィラデルフィア管のコンサートで指揮を務め、注目された。さらに同年、ミネアポリス響の常任指揮者に就任し、コンサートやレコーディングに精を出して名声を上げた。そして1936年、フィラデルフィア管の常任指揮者に任命される。2年間はストコフスキーと共同で務めたが、1938年にはストコフスキーが辞任し、オーマンディが単独で音楽監督に就任。プレッシャーをものともせず、オーケストラのサウンドを磨き上げ、技術を向上させ、良質な演奏を聴かせることに専念した。

任期中は、古典派やロマン派だけでなく、現代音楽の紹介にも力を入れていた。例えばラフマニノフの交響的舞曲、シェーンベルク、バーバー、メノッティのヴァイオリン協奏曲、バルトークのピアノ協奏曲第3番、ウェーベルンの「夏風の中で」、マルティヌーの交響曲第4番ーーこれらはオーマンディの指揮によって世に送り出された。ショスタコーヴィチの作品も、アメリカ初演はオーマンディが務めることが多かった。1980年、音楽監督を辞任(後任はリッカルド・ムーティ)。1985年3月12日に肺炎で亡くなった。

協奏曲の録音

録音のキャリアは長く、1930年代はRCA、1940年代半ばからCBS、1968年から再びRCAとレーベルを移り、1970年代後半にはEMIでもレコーディングを行なった。当然録音の量は膨大で、バッハから現代音楽まで網羅している。バーバーやメノッティほど有名ではないデロ=ジョイオ、パーシケッティ、ケナン、マクドナルドなど現代アメリカの作曲家にもスポットを当てている。オーマンディが録音したことで聴衆を獲得した作品は少なくない。

オーマンディは伴奏の達人としても知られていた。単にうまく合わせるというだけではない。ソリストを立て、しっかりとサポートし、精彩に富んだ輝かしい演奏に仕上げるのがオーマンディ流である。まさに職人芸。彼ほど巧みに伴奏をこなした指揮者は稀である。そのため協奏曲の録音は多い。しかも粒揃いなので、代表的な名盤を絞るのは難しい。ここでは私自身が感銘を受けたものとして、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(ヨーゼフ・シゲティ独奏、1945年録音)、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲(ダヴィッド・オイストラフ独奏、1955年録音)、シューマンのピアノ協奏曲(ルドルフ・ゼルキン独奏、1964年録音)、ブラームスのピアノ協奏曲第2番(アルトゥール・ルービンシュタイン独奏、1971年録音)の4点を挙げるにとどめておく。いずれもソリストの美点を引き出した名演奏だ。

交響曲の録音

交響曲や管弦楽曲では、交流のあったシベリウスの交響曲第2番(1972年録音)と合唱付きの「フィンランディア」(1972年録音)がまず素晴らしい。オケの音はいつもながら美しいが、浮ついたところのない堅実な演奏で、「北欧の自然が見えてくる」というよりは絶対音楽のように純粋な響きに満ちている。ホルストの「惑星」(1975年録音)もオーマンディが残した代表的録音。「金星」と「木星」の演奏が鮮やかで、録音の音響効果にも凝っている。純音楽的な演奏で、音の動きを捉えやすい。晩年に録音したR・シュトラウスの「ツァラトゥストラはかく語りき」(1981年録音)は濃厚な色気のある音で酔わせる。

ニールセンの交響曲第6番(1966年録音)は名人芸を堪能させる圧巻の演奏で、異形の旋律が大胆放埒に躍動しまくる。カオスのような音の嵐の中でも、音の響きは細かく吟味されている。時折なめらかに広がる弦のアンサンブルがゾッとするほど美しい。レスピーギの交響詩「ローマの松」(1958年録音)はオーマンディの十八番。フィラデルフィア管の華麗なサウンドを楽しむなら、この録音が最適。初めて「カタコンブ付近の松」を聴いた時は、官能的な響きに頭がくらくらしたものだ。

ロシアものでは、プロコフィエフの交響曲第1番「古典」(1961年録音)や第6番(1961年録音)、ショスタコーヴィチの交響曲第4番(1963年録音)、第13番「バービイ・ヤール」(1970年録音)が名演。オケの性能をフルに出しきり、諧謔や苦渋を自在に表現している。ショスタコの4番は特に劇的で、音がうねりまくっている。それでいて指揮は情熱的というよりは冷徹で、容赦なく鋭利な音を重ねていく。穏健なオーマンディのイメージを覆す録音だ。

オーマンディの音

古典派やロマン派の録音にも聴くべきものがたくさんある。モーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス、ブルックナーの交響曲は実に良い。「運命」の第2楽章などフレージングが優美で、アンサンブルが美しく、オーケストラがよく歌っている。精緻で、誠実な音楽だ。ブル5の演奏も、一度聴いたら忘れられない。テンポが明快で、感傷的要素の入る余地のない凄絶な音響が横溢している。モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」は無条件に美しい。かつてオーマンディのことを低く評価していた評論家は、これらの録音を真面目に聴いたことがあるのだろうか。

自我を表に強く出さないので、独自の芸術性がないと言われることもある。しかし、それは変わったアゴーギクやデュナーミクがなく、強烈な自己主張がないという話にすぎない。彼の自我の全てはオーケストラの音に集約されている。その音で演奏されている以上、余分な解釈を加えなくてもオーマンディの表現となる。オーマンディが「フィラデルフィア・サウンドではなく、オーマンディ・トーンと呼んでほしい」と主張していた気持ちも分かる。

(阿部十三)

【関連サイト】

EUGENE ORMANDY(SONY)

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]