ヨーゼフ・カイルベルト 〜ワーグナーに死す〜

2011.04.28

そのイメージが変わってきたのはワーグナーの『指環』のバイロイト・ライヴ音源が発売されてからである。それもつい5年前の話だ。以来、カイルベルトが作り出す音楽のしなやかさ、みずみずしさ、そしてここぞという時のダイナミックな表現力を賞賛する声があちこちで聞かれるようになった。

ヨーゼフ・カイルベルトは1908年4月19日生まれ。故郷のカールスルーエ国立劇場のコレペティトールからキャリアを出発させた叩き上げである。1935年にカールスルーエ国立劇場音楽監督、1940年にプラハ・ドイツ・フィルハーモニー管弦楽団(バンベルク交響楽団の前身)の首席指揮者、1949年にバンベルク交響楽団の首席指揮者、1959年にはバイエルン国立歌劇場の音楽監督に就任。ワーグナー作品の解釈に定評があり、バイロイト音楽祭でも活躍していた。が、これから円熟期を迎えようという時、心臓発作により60歳で死去。1968年7月20日、『トリスタンとイゾルデ』を指揮している最中のことだった。

実は、かつてカールスーエの音楽監督だったフェリックス・モットル(1856〜1911)もまた『トリスタンとイゾルデ』を指揮している時に亡くなっている。カイルベルトもその話は知っていた。同い年の友人ヘルベルト・フォン・カラヤンによると、カイルベルトは口癖のようにこう言っていたらしい。

「モットルのように『トリスタン』を指揮しながら死にたい」

カイルベルトが残した音源は、ライヴも含めると決して少なくはない。ただ、手兵バンベルク響との録音はオーケストラの響きが硬いせいか、録音機材との相性が良くなかったのか、その辺の事情は分からないが、とにかくガサガサした質感で、色彩感に乏しく、先述した「無骨」「地味」といったイメージそのままの演奏になっていることが多い。

ところが、これがベルリン・フィルになると話が違ってくる。メンデルスゾーンの序曲「フィンガルの洞窟」の迫真の描写力としなやかなフレージングには多くの人が「えっ、これがカイルベルト?」と驚かされるだろう。ブルックナーの交響曲第6番も良い。ベルリン・フィルのボスだったカラヤンの同曲録音とは比較にならないほど集中力がみなぎっている。テンポ設定も絶妙で、微妙な溜めのきいたアゴーギクが要所で決まっている。剛毅で重厚な響きはいかにも男性的だが、オーケストラを締め上げているような印象はなく、力任せなところもない。

ブルックナー作品だと、交響曲第9番の録音もハンブルク国立フィルハーモニーとの組み合わせで残されている。これはLP時代に一部の評論家に絶賛されていたものだが、最近はあまり話題に上らない。カイルベルトを知る人が減るにつれ、この録音も影が薄くなってしまったのだろうか。しかし掛け値なしの名演であることには変わりない。

交響曲第8番のライヴ盤もある。こちらは1966年にケルン放送交響楽団を指揮したもの。正規盤がリリースされたのは2007年末。おそらく翌年の「生誕100年」を少しでも盛り上げるためにメーカーが出したのだろう。が、肝心の2008年はカラヤンと朝比奈隆のみに話題が集中し、案の定と言うべきか、カイルベルトの名前は彼らの陰に隠れてしまった。

それはともかく、これは傾聴に値する演奏である。名盤と呼ばれる録音がいくつもあるブル8だが、このカイルベルト盤の逞しい造型感はほかでは得難い。簡単に言えば、明快で裏表のない堂々たるブル8。第1楽章と第2楽章が直情径行で押し出しが強すぎると言う人もいるだろうし、第3楽章のテンポが速すぎて陰翳が足りないと言う人もいるだろう。私も同感である。しかし、それまでの流れを一変させるような終楽章の毅然たる美しさ、コーダの輝かしさにふれた後は、あれやこれやの不満が瑣末なものに思えてしまう。

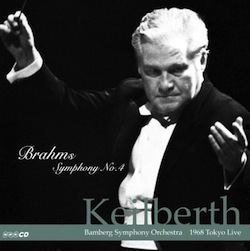

バンベルク響を指揮したものでも、1968年の来日ライヴ盤は素晴らしい。ブラームスの交響曲第4番、R.シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」は、生で聴けた日本人が羨ましくなるような燃焼ぶりである。カイルベルト&バンベルク響の真価を知る上でこの音源は欠かせないと思う。これを聴いてもなおカイルベルトを「無骨」「地味」扱いする人がいるとしたらどうかしている。

カイルベルトは3回来日しており、NHK交響楽団との第九ライヴなども音源として残っている。N響側は厳格なイメージのあるカイルベルトを迎えるにあたって緊張していたらしいが、実際は優しくこまやかで、常に団員たちに気を配り、リハーサルの進め方にも無駄がなかったという。

オペラの録音ではなんといっても1955年のバイロイト音楽祭での『指環』が最高峰。歌手陣もこれ以上はなかなか望めない。こういう録音がステレオで残っていて、それを我々の世代が聴けるというのは幸運以外の何物でもない。

もう一つ代表的なものを挙げるとすれば、1959年のザルツブルク音楽祭でのR.シュトラウスの『アラベラ』。タイトルロールを持ち役にしていたリーザ・デラ・カーザのコンディションも良い。カイルベルト&ウィーン・フィルの音源はほとんど見当たらないが、これを聴く限り相性は悪くなかったようである。ほかにも1951年の『サロメ』、1953年の『ローエングリン』、1958年の『魔弾の射手』、1963年の『ニュルンベルクのマイスタージンガー』、同年の『影のない女』は、カイルベルトのディスコグラフィーを彩る遺産としてここに記録しておきたい。

私が個人的に、カイルベルトが残した最高の演奏記録として大事にしているのは、1966年12月にミュンヘンで行われたバイエルン放送交響楽団とのライヴ盤である。曲目はモーツァルトの交響曲第40番とブラームスの交響曲第2番。ブラームスの方はベルリン・フィルとの録音があり、そちらも良いのだが、それすらも霞んでしまうくらいこの演奏は美しい。せせこましいところがなく、懐が深くて、情熱的。澄んだ空気に音が熱く振動しているのが感じとれる。神韻縹渺たる趣とはこういう演奏のことを言うのだろう。

(阿部十三)

【関連サイト】

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]