2011年9月アーカイブ

Apotheose des Tanzes ベートーヴェンの交響曲第7番(通称「ベト7」)は、1813年の初演以来、今日に至るまで変わらぬ人気を誇っている。「運命」や「田園」によって初めて交響曲を知った人が、第7番で交響曲の面白さを知る、という話もよく聞く。もっとも、今は『のだめカンタービレ』の影響でその辺の順番が崩れたようで、『運命』や『田園』より先に第7番...

[続きを読む](2011.09.29)

清水宏が名匠として高い評価を得ていたのは1930年代から1940年代前半のこと。珠玉のメロドラマも撮れば、青春物も撮る。「オフビート」的な作品も撮れば、シリアス物も撮る。「若大将シリーズ」の元ネタになった「大学の若旦那シリーズ」も撮る。その多才ぶりは尋常ではなかった。また、新人を育てる名人でもあり、彼のおかげでスターになった役者をざっと挙げても、田中絹代、...

[続きを読む](2011.09.26)

ネットオークションでうっかり落札してしまったそいつの名は、ナショナルRF-2200(クーガ2200)。1976年に発売されたラジオだ。どうやらこのラジオが出た頃は、若者の間で海外の短波放送を聴くのが流行していたらしい。そのニーズに応えるために当時のナショナルが総力を結集して発売したのが、RF-2200なのだという。残念ながら僕はブームの頃は幼稚園児だった。...

[続きを読む](2011.09.24)

アース・ウィンド&ファイアー「セプテンバー」(1978年/全米No.8、全英No.3) 9月をテーマにした洋楽ナンバーで最も有名なのは、アース・ウィンド&ファイアー(EW&F/日本の洋楽愛好家の間では〈アース〉の略称で呼ばれることが多い)の「セプテンバー」(R&Bチャートでは堂々のNo.1を記録)である。そのことに異論を唱える人は少ないのでは...

[続きを読む](2011.09.21)

モーツァルトの私小説 作曲家の人生に起こった出来事と結びつけて作品を論じようとするのは、必ずしも有効な方法とは言えない。「この人は当時こういう生活をしていたからこういう作品を書いた」という説明がしっくりくる作品もたしかにあるが、実人生とは連結し得ない純粋にイマジネイティヴな作品、天啓のようなインスピレーションから生まれた作品も無数にあるのだ。とくに、モーツァ...

[続きを読む](2011.09.19)

その女の子と出会ったのは、僕が5歳の時だった。面白い娘だとは思っていたが、さほど関心を持つことはなかった。しかし約30年ぶりに再会し、僕は激しく惹かれるようになったのだ。その娘の名前はアン・シャーリー。プリンス・エドワード島のグリーン・ゲイブルズで暮らす、赤い髪をした女の子だ。 『赤毛のアン』に初めて触れたのは、僕が子供の頃、日曜日の夜に放送され...

[続きを読む](2011.09.17)

『天井桟敷の人々』は第二次世界大戦中にフランスで撮られた。ナチスに占領されていた時代に、製作準備から3年以上かけ、製作費約16億円を投じ、時局に合わない娯楽大作を作り上げたのである。監督はマルセル・カルネ、脚本を手掛けたのは詩人ジャック・プレヴェール。このコンビによる作品はほかにも幾つかあるが、『天井桟敷の人々』はそれらの中でも頂点に位置するものだ。正直な...

[続きを読む](2011.09.15)

サイモン&ガーファンクル「明日に架ける橋」(1970年/全米No.1、全英No.1) ポピュラー・ミュージック・シーンにおいて、いわゆる〈protest song(反体制の歌、反戦歌)〉が集中的に発表された期間は、大まかに言って1960年代後期〜1970年代初期である。言わずもがなだが、ヴェトナム戦争への反戦運動が熱を帯びた時期だった。また、戦争反対を声高に...

[続きを読む](2011.09.12)

眠れないある夜のこと。僕は何のあてもなく、ダラダラと動画サイトを見ていた。そして、ハッ!と目を惹くものに行き当たったのだ。「マッハバロン」と、そこには書かれてあった。『マッハバロン』とは1974年〜1975年に日本テレビ系で放映されていた特撮テレビ番組だ。その存在を僕が知ったのは、ごく最近。内容は完全に子供向けであり、特撮マニアというわけでもない僕は、ケー...

[続きを読む](2011.09.10)

グラインドボーン音楽祭のメンバーを起用した1930年代のオペラ録音(『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』)の中では、『コジ・ファン・トゥッテ』が抜群に素晴らしい。これは『コジ』演奏史に残る屈指の名演である。カットの問題はあるが、『コジ』がここまで生き生きと演奏され、歌手たちのエネルギーが躍動している例はほとんどない。 このオペ...

[続きを読む](2011.09.09)

フリッツ・ブッシュのキャリアの全盛期は戦前である。残された音源は当然モノラルで、キズもある。極端に古い音源は、現代のテクノロジーを駆使しても大した改善は望めない。下手に加工しても音が不自然にツルツルしてしまい、興ざめするだけだ。だから結局古いままで聴くほかない。にもかかわらず、演奏があまりに魅力的なために、聴いているうちに音質のハンデを忘れてしまう。193...

[続きを読む](2011.09.08)

キング・ヴィダーはメロドラマの達人であり、社会派的なテーマを巧みに扱う達人でもある。前者のイメージが強いために「メロドラマの監督」というイメージが定着しているようだが、この人の本領は後者の方にこそ発揮されている。ともすれば「人ごみ」という言葉に還元されてしまいそうな平凡な男の半生を追った『群衆』、当時は考えられなかったオール黒人キャストで名もなき黒人たちの...

[続きを読む](2011.09.05)

鉄道マニアを「鉄っちゃん(もしくは鉄ちゃん)」と呼ぶそうな。筆者の旧知の編集者さん(女性)は切手蒐集家を「切っちゃん」と呼ぶ。これが世間一般で通用する呼称なのか否かは知らない。その編集者さんも切っちゃんのひとりではあるのだが。 小〜中学校時代、同級生(主に男子)に切手蒐集家が数名いたと記憶している。記念切手発売日ともなると、遅刻するのもお構いナシに郵便局が...

[続きを読む](2011.09.03)

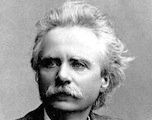

遥かなる北欧の響き 『アルトゥール・ルービンシュタイン自伝 神に愛されたピアニスト』によると、ある食事会の席でセルゲイ・ラフマニノフは力を込めてこう言ったという。「ピアノ協奏曲では、グリーグのものが最高だと思う」 これについてルービンシュタインは「いささか意外な意見だった」と書いているが、私は初めてこの文章を目にした時、我が意を得たりと思った。ラフマニノフが...

[続きを読む](2011.09.01)

ジャニス・ジョプリン『パール』1971年発表 〈『パール』はジャニス・ジョプリンの遺作/ジャニスは1970年10月4日、LAのホテルで急死。『パール』のレコーディング中のことであった/死因はドラッグの過剰摂取/『パール』は翌年にリリースされ、全米アルバム・チャート9週連続1位を獲得/タイトルの『パール』とはジャニスの愛称であり、本人もお気に入りだったらしい〉...

[続きを読む](2011.09.01)