ウィリアム・フリードキン 〜『エクソシスト』について〜

2019.03.25

神秘と謎解きの物語

これから書くことは、この二年間、繰り返し鑑賞して得た自分の考えをまとめたものである。周知の通り、『エクソシスト』には原作者の意向を汲んだディレクターズカット版(2000年)があるが、ここでベースとするのはオリジナル劇場公開版である。『エクソシスト2』(1977年)と『エクソシスト3』(1990年)で起こる後付けの出来事も切り離して考えたい。

遺跡発掘

ストーリーは今日多くの人に知られている。人気女優クリス・マクニール(エレン・バースティン)の仕事の関係でジョージタウンに住んでいる12歳の娘リーガン(リンダ・ブレア)が、突如悪魔にとり憑かれて異変を来す。医者たちは脳の病気を疑うが、やがて打つ手がなくなる。その後、最終手段として悪魔祓いの儀式を行うことになり、メリン神父(マックス・フォン・シドー)とカラス神父(ジェイソン・ミラー)が命をかけて少女を救おうとする話である。

映画は、北イラクでの遺跡発掘のシーンから始まる。そこで心臓を患う老齢のメリン神父が、悪魔の像と対峙するまでがプロローグだ。ハンマー、つるはし、シャベルの金属音が執拗に鳴り響くのは、遺跡発掘が眠れるものを起こす行為であることを示している。この連続的な打音は悪魔の覚醒・躍動を意味し、場所を変え、物質を変えて、様々なパターンで再生されることになる(例えば脳のレントゲンを撮る機械や木製のベッドが音を立てる。その時、リーガンは常に横たわっている)。

遺跡の発掘で始まるホラー映画といえば、ボリス・カーロフ主演の『ミイラ再生』(1932年)がある。これは偶然ではないだろう。建物、人物、外灯、闇、光で構成された『エクソシスト』のポスターの有名なビジュアルは、ルネ・マグリットの『光の帝国』という絵画にインスパイアされたものだが、『ミイラ再生』にも類似したシチュエーションを別アングルで撮ったカットが存在する。そして、やはり魔の力に呪縛された女性が登場するのである。

狙われた理由

決定的に異なるのは、狙われる理由だ。『ミイラ再生』にはヒロインが呪縛される明確な理由があった。では、『エクソシスト』の少女リーガンが悪魔に憑かれたのはなぜなのか。どうしてもリーガンでなければならなかった理由は見当たらない。その不明確さと無差別性は、観る者をひどく不安にさせる。

とはいえ、リーガンは悪魔に狙われやすい存在ではあった。家庭が崩壊して父親不在となり、有名女優である母親とのいわば母子家庭になったことでゴシップ誌に追われるようになり、さらに、母親が映画監督のバーク(ジャック・マッゴーラン)と結婚するのではないかと気にしている。そんな不安定な状態にありながら、一人でウィジャボードと呼ばれる文字盤を使い、日本で言うこっくりさんのようなことをしていた。その際、悪魔はハウディ船長と名乗ってリーガンに近付き、リーガンは船長のことを受け入れ、この遊びに耽っていたのである。

父親の不在

父親の不在は、この映画では凶兆を意味する。それは教会の礼拝堂で冒涜的に乳房と男性器を装着された両性具有の聖母マリア像に象徴されている。マリアとイエスの母子関係に、悪魔が父性として無理やり介入した「異形」の姿だ。クリスとリーガンの母子関係に起こったことも、同じく悪しき父性の介入である。しかも悪魔は娘の方を乗っ取り、処女である彼女を強引に「異形」のマリア像のような存在に仕立て上げ、十字架と性交させるという忌むべき倒錯を実行に移すのだ。

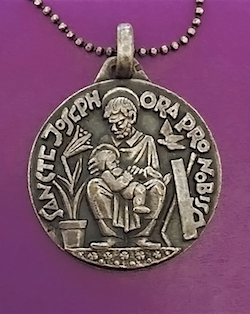

この関係性は正されなければならない。マリアには正当なる夫、イエスには正当なる養父がいる。ナザレのヨセフだ。そこで重視されるのが、養父としての父性を持つ聖ヨセフのメダルである。このメダルは、映画の中でどういう意味を持っているのか謎扱いされることが多い。しかし、イエスを抱くヨセフの姿がメダルに刻まれているのを見れば謎は解けるだろう。北イラクの遺跡で見つかった聖ヨセフのメダルをメリン神父が手にしたこと、それと同じメダルをカラス神父が身につけていたことは、二人がリーガンに対して父性の役割を担う運命にあったことを意味する、と見ることができる。

上昇と下降

フリードキン監督が語っているように、映画の中でデミアン・カラスが頻繁に階段や坂道を上がるのは、「上昇する人」として設定されているからだ。一体、どこに向かって上昇しているのか。私の考えでは、デミアンは聖ヨセフ的な父性に向かって上昇しているのである。

終盤、悪魔祓いの途中で挫折したデミアンは、メリン神父を一人残して、リーガンの部屋を出る。階段を降り、椅子に座りこむデミアン。そこへ絶望的な表情を浮かべたクリスが近づき、娘は死んでしまうのかと問う。デミアンは「それはない」と否定する。この時のデミアンは神父というより父親であり、再び階段を上っていく姿は、父性的な落ち着きを帯びている。

リーガンの部屋に戻ると、老神父が力尽きて絶命している。激昂したデミアンは極めて原始的な方法、すなわち暴力を行使する。悪魔に乗っ取られたリーガンを何度も殴りながら、悪魔に向かって「俺に乗りうつれ!」と叫ぶのだ。その時、リーガンの手がデミアンの首にかかっていたペンダントの鎖を引きちぎり、聖ヨセフのメダルが落ちる。と同時に、悪魔がデミアンの方に乗りうつり、デミアンはこの機を逃さず家の窓から飛び降り、そこからさらに長い石段を転げ落ちる。結婚をしない神父が、父親不在の少女のために身をもって父性を体現した次の瞬間、そこから落下するのである。

私は『エクソシスト』を宗教映画として捉えているが、「我が家の二階で子供がおかしくなっている」という状態を、同時代(ニューシネマの時代である)の傾向と結びつける見方を否定する気はない。当時は家庭崩壊や孤独が社会問題となっていた。そのような観点を布衍して、親子の断絶、若者の反乱を描いた問題作とみなすことも可能である。しかし、それだけではこの映画に発現する父性の神秘を見落とすことになると思う。

犬の争い

主要人物たちは皆孤独である。クリスも、リーガンも、カラス神父も、メリン神父も、いわば個の存在だ。キンダーマン警部(リー・J・コップ)も、口では妻と娘がいると言っているし指輪もしているが、家庭人という感じはしない。

外の世界では、多くのカップルが身を寄せ合って歩いている。なんとも幸せな光景だ。しかし悪魔に憑かれたリーガンの周囲では、二人という組み合わせは諍いや不安や心のズレを生むものと化す。その剣呑さは、プロローグでメリン神父が悪魔の像と対峙した時、犬が激しい喧嘩を始めるカットでまず示される。ディレクターズカット版には、徳の高いメリン神父とクリスが二人きりで束の間交流する穏やかなシーンがあり(原作にもある)、不安定だった家の空気が落ち着くのだが、オリジナル劇場公開版ではカットされている。

ここで思い出すのは、悪魔が発する不気味な音声を逆回転させると、英語として意味を成すという仕掛けである。瑣末なことのように思われそうだが、この逆回転の法則に従えば、犬、つまりドッグという音声はグッドになる。犬は良いものの逆なのである。この法則を英語表記〈DOG〉に当てはめるとどうなるかは言うまでもない。リーガンのベッドに犬のぬいぐるみ(原作ではアライグマ)があったり、彼女が羽根の生えた奇妙な犬の絵を描いたりするのは、ただの偶然ではないのだ。

二人の神父

デミアン・カラスは神父であると同時に精神科医であり、彼自身が信仰の危機に陥っていながら、心に不安を抱く神父たちのカウンセリングを行っている。その顔つきはほぼ一貫して深刻だ。しかし、表情がやわらぐ瞬間もある。クリス・マクニールの主演映画『CRASH COURSE(集中講座)』のロケ現場を見学している時と、映画好きのキンダーマン警部と冗談を交わす時である。彼にとって映画とは、この現実世界で唯一、心の緊張を解いて楽しめる対象なのだろう。

デミアンの名前は、ハワイのモロカイ島でハンセン病患者の救済に生涯を捧げ、やがて自身もハンセン病を患ったデミアン(主にダミアンと表記される)神父に由来している。少なくとも原作にはそう書かれている。そして、その運命をなぞるように、デミアンは悪魔を自分の身体に乗りうつらせ、リーガンを救済した。名前が持つ一種の神秘である。

風格のあるランカスター・メリン神父は、革新的な思想によりカトリックの世界で賛否を巻き起こした碩学テイヤール・ド・シャルダンをモデルにしている。死後出版された著書『現象としての人間』は、ダーウィンの進化論と比較されるほどの衝撃を当時の読者に与えた。私も読んでみたが、「難しすぎて私みたいな者の頭に理解できるものではありません。でも、ところどころに、とても美しい文章で、とても偉大な思想を判らせてくれる個所がある」という原作のクリスの言葉が、そのまま私の感想である。

そんなシャルダンの著書『神の場、内面生活に関するエッセイ』に、「活力を奪い、破壊するものによって、神に結ばれる」という言葉がある。シャルダンは悪魔について語ったわけではないが、これは『エクソシスト』の世界に通ずるものだ。メリン神父も、カラス神父も、最終的には神に結ばれたのである。ちなみに、フリードキン監督はシャルダンの面影があるという理由で名優マックス・フォン・シドーを起用した。不安と恐怖に満ちた物語の中で、悪魔に対して威厳を失わないメリン神父のキャスティングが大きな鍵であったことは言うまでもない。

計算された映画

『エクソシスト』は、科学とオカルトを天秤にかけた時、オカルトが優るというホラー映画の伝統を踏まえているが、唖然とするほど情報量が多いところが厄介だ。監督は「観客に解釈を押し付けない」という立場をとり、様々な角度からの分析を受け入れるように見せかけて、どうにも説明のつかない違和感を与え、謎が深まるように仕向けている。例えばマクニール家の使用人カールは、原作ではその素性が明らかにされているが、映画ではずっと疑わしい雰囲気を漂わせたままだ(少なくとも現在観ることができるオリジナル劇場公開版、ディレクターズカット版には、カールの素性を明かす場面はない)。こういったことが引っかかると、映画のテーマが見えにくくなる。

だから何度も鑑賞しておきたいのだが、観すぎるのも良くないようだ。私の場合、何十回目かの鑑賞の時、突然家の蛍光灯が二箇所同時に消える(数十秒後にまた点いた)というオカルトな体験をしたことがある。人為的に計算された作品の奥に、人為を超えた力のようなものが潜んでいるのだろうか。怪現象と無縁だった私もさすがに驚き、クリスチャンでもないのにアメリカから聖ヨセフのメダルを取り寄せ、それが届くまで鑑賞を避けた。以来、『エクソシスト』を観る時は、そのメダルを身につけることを己に義務付けている。

(阿部十三)

【関連サイト】

[ウィリアム・フリードキン略歴]

1935年8月29日、シカゴ生まれ。テレビ界でドキュメンタリーを手がけた後、プロデューサーのスティーヴ・ブロイディと契約してハリウッドへ。1967年に『ソニーとシェールのグッド・タイムス』で長編映画デビュー。1971年、『フレンチ・コネクション』でアカデミー作品賞・監督賞など計5部門を受賞、2年後の『エクソシスト』でセンセーションを巻き起こした。この頃、ディレクターズ・カンパニーに所属したものの、間もなく脱退。その後公開された『恐怖の報酬』(1977年)や『L.A.大捜査線/狼たちの街』(1985年)の評判は芳しくなかったが、現在では評価されている。私生活では1970年代後半にジャンヌ・モロー、1980年代前半にレスリー=アン・ダウンと結婚していた。

1935年8月29日、シカゴ生まれ。テレビ界でドキュメンタリーを手がけた後、プロデューサーのスティーヴ・ブロイディと契約してハリウッドへ。1967年に『ソニーとシェールのグッド・タイムス』で長編映画デビュー。1971年、『フレンチ・コネクション』でアカデミー作品賞・監督賞など計5部門を受賞、2年後の『エクソシスト』でセンセーションを巻き起こした。この頃、ディレクターズ・カンパニーに所属したものの、間もなく脱退。その後公開された『恐怖の報酬』(1977年)や『L.A.大捜査線/狼たちの街』(1985年)の評判は芳しくなかったが、現在では評価されている。私生活では1970年代後半にジャンヌ・モロー、1980年代前半にレスリー=アン・ダウンと結婚していた。

[主な監督作品]

1968年『誕生パーティー』/1970年『真夜中のパーティー』/1971年『フレンチ・コネクション』/1973年『エクソシスト』/1977年『恐怖の報酬』/1978年『ブリンクス』/1980年『クルージング』/1985年『L.A.大捜査線/狼たちの街』/1987年『ランページ 裁かれた狂気』/1994年『ハード・チェック』/2000年『英雄の条件』/2003年『ハンテッド』/2011年『キラー・スナイパー』

1968年『誕生パーティー』/1970年『真夜中のパーティー』/1971年『フレンチ・コネクション』/1973年『エクソシスト』/1977年『恐怖の報酬』/1978年『ブリンクス』/1980年『クルージング』/1985年『L.A.大捜査線/狼たちの街』/1987年『ランページ 裁かれた狂気』/1994年『ハード・チェック』/2000年『英雄の条件』/2003年『ハンテッド』/2011年『キラー・スナイパー』

月別インデックス

- May 2024 [1]

- January 2023 [1]

- November 2021 [1]

- April 2021 [1]

- September 2020 [2]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- January 2020 [1]

- July 2019 [1]

- March 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [3]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- October 2017 [2]

- September 2017 [1]

- June 2017 [2]

- March 2017 [2]

- November 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [2]

- February 2016 [1]

- October 2015 [1]

- August 2015 [1]

- June 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [2]

- September 2014 [1]

- July 2014 [2]

- May 2014 [1]

- March 2014 [1]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- September 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [1]

- May 2013 [1]

- February 2013 [1]

- December 2012 [2]

- October 2012 [2]

- August 2012 [2]

- June 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [1]

- January 2012 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]