ジャン・ドラノワ 〜古き良き悲しきメロドラマ〜

2020.04.16

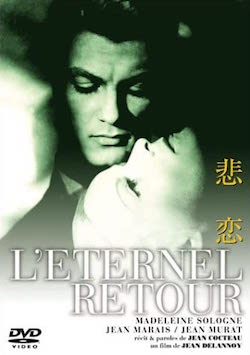

ジャン・ドラノワは「トリスタンとイゾルデ」の伝説を現代によみがえらせた『悲恋』(1943年)の監督である。この映画は大ヒットし、脚本を手がけたジャン・コクトーは、「ドラノワがいなければ私はどうなっていたことか...」と書いて当時35歳の若き才能を称えた。これにより一流監督の仲間入りを果たしたドラノワは、『しのび泣き』(1945年)、『田園交響楽』(1946年)、『賭けはなされた』(1947年)など、文芸メロドラマのジャンルで腕を振るい、映画史に名を残した。

ドラノワといえば、美男美女の顔のアップである。彼の手にかかると、顔のアップはエロティックな意味合いを帯びる。それを照明効果、つまり光と影のコントラストを利かせた映像の効果によって、神聖な美しさへと昇華させる。官能の聖化である。『悲恋』はその成功例だ。

男女の顔のアップを美しくではなく、いやらしく見せた例もある。『田園交響楽』のラスト近くで、牧師(ピエール・ブランシャール)がジェルトリュード(ミシェル・モルガン)に「君を失うことは死よりも辛い」と言ってグイグイ迫るカットだ。まず純真な美女ジェルトリュードの横顔が映され、そこに老いた牧師の横顔がゆっくりとフレームインする。その邪な気配。初老の男の情欲が浮き出ている。

顔を強調する見せ方は、常に成功するとは限らない。ともするとクドくなる。とくにネガティヴな心理を表現する時は、粘っこくなりがちだ。ジャン=ルイ・バローの惨めな表情(『しのび泣き』)、ピエール・ブランシャールの瞳孔が開いた目つき(『田園交響楽』)など、しつこく映されると正直なところ気が滅入る。

贔屓目ではなく、『悲恋』はジャン・マレーという稀代の美男俳優を最も美しく撮った映画だと思うが、それでもラストの方でパトリス(ジャン・マレー)がナタリー(マドレーヌ・ソローニュ)を求めて口笛を吹き続けるシーンは無駄に長い。構図を斜めにして不安定なアングルで撮っても、その冗長さは解消されない。

女優を美しく撮る腕は確かである。『悲恋』のマドレーヌ・ソローニュ、『しのび泣き』のエドウィージュ・フィエール、『田園交響楽』と『愛情の瞬間』(1952年)のミシェル・モルガン、『賭けはなされた』のミシュリーヌ・プレール、『ノートルダム・ド・パリ』(1956年)のジーナ・ロロブリジーダは、格調高い悲劇のヒロインらしく神々しい存在感を放っている。

演出はオーソドックスで、洗練もされていないし、冗長なシーンもある。その反面、分かりにくさでごまかすことは一切ない。シンプルな題材でも、素朴な味付けで上手に料理する。『愛情の瞬間』のようなメロドラマも面白い。よくある不倫モノで、劇的な内容でもないが、プロットも人物造型もよく練られている。構図にも変化と奥行きがあり、観ていて飽きない。ジャン・ギャバンが妻に不倫される夫役で出演し、繊細な演技を見せたのも、ドラノワの功績だろう。

ただ、パターンが決まっていることは否めない。ドラノワのメロドラマで扱われるのは、だいたい運命的な不倫であり、男性は生活感のない理想主義者やロマンティストであることが多く、結局は破綻する。はっきり言うと、どれを観ても同じような感想が残るのだ。『賭けはなされた』は、死後に人生をやり直すチャンスを与えられるというストーリー(脚本はサルトル)にひねりが感じられる分、新味があるが、オチは見えている。

そんなメロドラマを撮りまくっていたこともあり、1950年代末にヌーヴェルヴァーグの時代が到来すると、ドラノワは若者たちに否定される存在となった。物の価値を貶める時に、最も便利に使われる言葉は「古臭い」や「時代遅れ」だが、まさにドラノワはその標的とされたのである。

しかし皮肉なことに、ヌーヴェルヴァーグの時代にドラノワが撮った作品は、意外なほど粋で、無駄がない上に、高級ワインのようなコクがある。タイトルを挙げると、ジョルジュ・シムノン原作、ジャン・ギャバン主演の『殺人鬼に罠をかけろ』(1958年)、『サン・フィアクル殺人事件』(1959年)、『ギャンブルの王様』(1960年)の3作だ。さらに、恋愛心理小説の古典をコクトーと共に映画化した『クレーヴの奥方』(1961年)や、寄宿舎の少年たちの切なくも美しい愛を描いた『悲しみの天使』(1964年)もある。

これらの作風は大人の余裕と落ち着きを感じさせる。枯れているのではない。むしろその逆で、テンポも良いし、人物の心理も丁寧に描かれている。『ギャンブルの王様』など、笑いと哀愁がマッチしていて、ネバネバすることもなく、楽しみながら観られる。食事をするシーンの撮り方も洗練されていて巧い。公開当時、こういった映画を「ブルジョワ的」と拒否する者もいたが、今日の視点で公平に判断すると、その批判がヒステリックなものであったことが分かる。

ドラノワのメロドラマも、私は何だかんだ言いながら観ている。『悲恋』も『賭けはなされた』も好きだし、『しのび泣き』の良さも大人になってから分かった。しかし、観るたびに辟易させられることがある。それは音楽だ。ジョルジュ・オーリックの音楽がとにかく大時代的で仰々しいのである。『悲恋』はまだ良いとして、『田園交響楽』は聴いていられない。無神経に金管の音が鳴り響くので、頭が痛くなる。アンドレ・ジイドの世界にこの強壮剤的な音楽は必要ない。『しのび泣き』も『賭けはなされた』も、作曲家が違っていれば印象も変わったのに、と惜しまれる。

監督としてのキャリアはヌーヴェルヴァーグが過ぎた後も続いた。フィルモグラフィを調べてみたら、遺作は87歳の時に公開された『ナザレのマリア』(1995年)だという。長いキャリアの中で、昔の作品が再評価される機会はあったのだろうか。少なくとも私は今日までそういう話を聞いたことがない。ただ、現在の知名度はともかく、往年の美しい映画が好きな人にとって、ジャン・ドラノワはずっと変わらず、郷愁に近いものを呼び起こす名監督である。

(阿部十三)

【関連サイト】

[ジャン・ドラノワ略歴]

1908年1月12日、フランスのノワジー・ル・セック生まれ。記者、銀行員を経て映画界に入り、1934年に監督デビュー。ジャン・コクトーが脚本を手がけた『悲恋』(1943年)で注目を浴び、『田園交響楽』(1946年)、『賭けはなされた』(1947年)などで評価を高めた。しかしヌーヴェルヴァーグ期には時代遅れと否定され、オールドファン以外には顧みられなくなった。文芸映画の名匠のイメージが強いが、サスペンス、コメディにも秀作がある。晩年は宗教映画などを撮っていた。2008年6月18日、100歳で死去。

1908年1月12日、フランスのノワジー・ル・セック生まれ。記者、銀行員を経て映画界に入り、1934年に監督デビュー。ジャン・コクトーが脚本を手がけた『悲恋』(1943年)で注目を浴び、『田園交響楽』(1946年)、『賭けはなされた』(1947年)などで評価を高めた。しかしヌーヴェルヴァーグ期には時代遅れと否定され、オールドファン以外には顧みられなくなった。文芸映画の名匠のイメージが強いが、サスペンス、コメディにも秀作がある。晩年は宗教映画などを撮っていた。2008年6月18日、100歳で死去。

[主な監督作品]

1934年『Paris-Deauville』/1943年『悲恋』/1945年『しのび泣き』/1946年『田園交響楽』/1947年『賭けはなされた』/1948年『想い出の瞳』/1952年『愛情の瞬間』/1955年『首輪のない犬』/1956年『ノートルダム・ド・パリ』/1958年『殺人鬼に罠をかけろ』/1959年『サン・フィアクル殺人事件』/1960年『ギャンブルの王様』/1961年『クレーヴの奥方』/1962年『皇帝のビーナス』/1964年『悲しみの天使』/1967年『太陽のならず者』

1934年『Paris-Deauville』/1943年『悲恋』/1945年『しのび泣き』/1946年『田園交響楽』/1947年『賭けはなされた』/1948年『想い出の瞳』/1952年『愛情の瞬間』/1955年『首輪のない犬』/1956年『ノートルダム・ド・パリ』/1958年『殺人鬼に罠をかけろ』/1959年『サン・フィアクル殺人事件』/1960年『ギャンブルの王様』/1961年『クレーヴの奥方』/1962年『皇帝のビーナス』/1964年『悲しみの天使』/1967年『太陽のならず者』

月別インデックス

- May 2024 [1]

- January 2023 [1]

- November 2021 [1]

- April 2021 [1]

- September 2020 [2]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- January 2020 [1]

- July 2019 [1]

- March 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [3]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- October 2017 [2]

- September 2017 [1]

- June 2017 [2]

- March 2017 [2]

- November 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [2]

- February 2016 [1]

- October 2015 [1]

- August 2015 [1]

- June 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [2]

- September 2014 [1]

- July 2014 [2]

- May 2014 [1]

- March 2014 [1]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- September 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [1]

- May 2013 [1]

- February 2013 [1]

- December 2012 [2]

- October 2012 [2]

- August 2012 [2]

- June 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [1]

- January 2012 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]