ジョージ・キューカー 〜女優を輝かせる監督〜

2020.01.30

名女優から名演技を引き出す

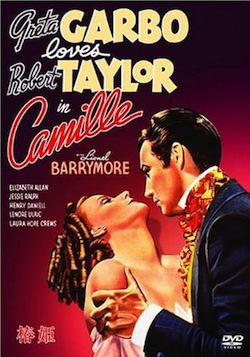

世界一の美女と謳われながらも、演技力には疑問符が付いていたグレタ・ガルボは、『椿姫』(1937年)でヒロインを繊細に演じ、高く評価された。ジュディ・ガーランドは『オズの魔法使』(1939年)でキューカーの指導を受け、その後スランプに陥った時も『スタア誕生』(1954年)で鼓舞され、復活を遂げた。『風と共に去りぬ』(1939年)ではヴィヴィアン・リーとオリヴィア・デ・ハヴィランドがキューカーから有益な忠告を得ていた。『オズの魔法使』も『風と共に去りぬ』も最終的に監督の座に就いたのはヴィクター・フレミングだが、キューカーの功績が映画ファンに忘れられることはないだろう。

ブロードウェイで人気を得ていたキャサリン・ヘプバーンは映画デビュー作『愛の嗚咽』(1932年)でキューカーと組んで成功を収め、以後、何度も仕事を共にし、信頼関係を築いた。ケイトは泣く子も黙る名女優で、好き嫌いがはっきりしていたが、キューカーの話には耳を傾けた。無論、すべての女優とうまくいっていたわけではない。シェリー・ウィンタースは「ジョージは怖かった。よくイライラをぶつけてきた」と語っているし、アヌーク・エーメとは全く理解し合えなかったという。

洗練された上品な演出

キューカーが得意としたのは舞台劇の映画化で、その作品の大半は称賛されていた。『愛の嗚咽』の原作も戯曲だし、『ロミオとジュリエット』(1936年)、『素晴らしき休日』(1938年)、『フィラデルフィア物語』(1940年)、『ガス燈』(1944年)、『ボーン・イエスタデイ』(1950年)、『マイ・フェア・レディ』(1964年)も然り。特にみずみずしいのはコメディの宝石と呼ぶべき『素晴らしき休日』と『フィラデルフィア物語』で、古さをまるで感じさせない。抱腹絶倒コメディとはまた違う、ソフィスティケートされた味わいがある。

キューカーは人間模様を粋に演出する手腕にも長けていた。例えば、ジーン・ケリー、ミッツィ・ゲイナー、ケイ・ケンドールが出演したミュージカル映画『魅惑の巴里』(1957年)など、カメラワークもカット割りも洗練されていて、色づかいも素晴らしく、そのヨーロッパ的な(アメリカ人離れした、と言うべきか)洒脱さにうっとりさせられる。それでいてアメリカ的な明快さがあり、あくまでも分かりやすく、大衆のことを意識して作られている。私が好きなのは、暴走族と革ジャンを流行らせた映画『乱暴者』のパロディを舞台で披露するミュージカル・シーン。華麗な踊りを美しいアングルで捉えていて、ゾクゾクさせられる。

キューカーの作品は、同時代のモラルや倫理にあまり迎合していない。保守でもないし、かといって革新でもない。そこにはどんなタイプの人間でも否定しない多様性を認める雰囲気がある。これは監督自身が同性愛者だったこととも関係があるのかもしれない。いずれにせよ、その多様性が映画に普遍性を付与している。

キューカー曰く、「脆弱で、ばかげていて、とってつけた感じが強い」ストーリーの『女たち』(1939年)は、女性しか出てこない珍しい作品だ。当時在籍していたMGM内で、こういう映画はキューカーに任せておこう、というノリがあったのだろう。キューカーは豪華女優陣を一手に引き受け、存分に活躍させ(ロザリンド・ラッセルのコメディ演技が絶品)、意地悪さを競わせ、噂に振り回されるリアルな女性像を観客に見せつけた。その結果、ラストで示される古めかしい「女大学」的な教訓が浮いているが、キューカーはあえてそのように仕立てたのだろう。

時代の猿まねはしない

女優のみならず、ロナルド・コールマン、ジェームズ・スチュアート、レックス・ハリソンといった男優たちにもオスカーをもたらしたキューカーだが、自身がアカデミー監督賞を受賞したのは『マイ・フェア・レディ』での一回のみ。当時すでに65歳で、これ以降の作品数が少ないため、『マイ・フェア・レディ』をキャリア最後の傑作のようにみなす向きもある。

しかし、アメリカとソ連が合作した『青い鳥』(1976年)で監督を任され、エリザベス・テイラー、エヴァ・ガードナー、ジェーン・フォンダの手綱をとったり、ジャクリーン・ビセットとキャンディス・バーゲンが共演した『ベストフレンズ』(1981年)でエレガントな演出術を披露したりと、老いてもその腕が衰えていなかったことは銘記しておきたい。

人気女優2人が競演した『ベストフレンズ』は、学生時代から仲の良いリズ(ジャクリーン・ビセット)とメリー(キャンディス・バーゲン)の20年間の交流を描いている。端的に言うと、2人が対照的な人生を歩み、ある時から作家同士として交錯し、喧嘩して和解するという流れだが、この手の映画にありがちな冗長さを排するために省略法を多用し、すっきり見せているところが好ましい。見せ場の一つである女同士の諍いの場面も、間延びさせず、テンポ良くまとめている。また、しっとりとした場面も印象的だ。例えば、年上のリズが若い記者と別れるシーンでは、男と女の温度差がはっきりと出ていて、リズの涙がいっそう哀れなものに映る(ジャクリーン・ビセットの演技が光っている)。ラストで暖炉の火を前にしたリズとメリーのカットも魅力的だ。懐かしい匂いのする音楽の効果もあって、これ以上ないほど美しいエンディングとなっている。

ジョージ・キューカーは女優たちに敬愛され、恵まれた監督人生を歩んでいたように見えるが、実はそうではない。キャサリン・ヘプバーンの言葉を借りると、「何をさしおいても俳優をスクリーンで輝かせることに情熱を燃やす」ため、「名声が俳優の方に集まり、監督の横を通りすぎてしまう」こともあった。監督を途中降板させられたのは『風と共に去りぬ』だけではないし、『男装』(1935年)や『奥様は顔が二つ』(1941年)は大失敗作の烙印を押された。また、代表作の一つである『スタア誕生』を約30分もカットされたり、多くの企画が流れたりと、辛酸をなめてきた人なのだ。そんな彼が心がけていたのは、「度を失わないこと、萎えてしまわないこと。そして身にそぐわないと感じる時代の猿まねはしないこと」だった。

「時代の猿まね」をせず、あくまでも自分のやり方で撮った『ベストフレンズ』を遺作として、キューカーは1983年1月24日に83歳で世を去った。最後まで女優映画の達人として面目と品格を保ったのである。

(阿部十三)

[引用文献]

ギャビン・ランバート著『ジョージ・キューカー、映画を語る』(2016年6月 図書刊行会)キャサリン・ヘプバーン著『Me』(1993年9月 文藝春秋)

【関連サイト】

George Cukor(IMDb)

George Cukor(DVD)

[ジョージ・キューカー略歴]

1899年7月7日、アメリカのニューヨーク生まれ。ブロードウェイの俳優・演出家として頭角を現し、ハリウッドでセリフ監督して活躍した。1931年、『心を汚されし女』で監督デビュー。ノーマ・シアラー、グレタ・ガルボ、キャサリン・ヘプバーンなど大女優の作品を手がけ、人気監督に。洗練された演出で数多くの傑作を世に送った。1964年、『マイ・フェア・レディ』でアカデミー監督賞を受賞。最後の監督作は『ベストフレンズ』。1983年1月24日、心筋梗塞により83歳で亡くなった。

1899年7月7日、アメリカのニューヨーク生まれ。ブロードウェイの俳優・演出家として頭角を現し、ハリウッドでセリフ監督して活躍した。1931年、『心を汚されし女』で監督デビュー。ノーマ・シアラー、グレタ・ガルボ、キャサリン・ヘプバーンなど大女優の作品を手がけ、人気監督に。洗練された演出で数多くの傑作を世に送った。1964年、『マイ・フェア・レディ』でアカデミー監督賞を受賞。最後の監督作は『ベストフレンズ』。1983年1月24日、心筋梗塞により83歳で亡くなった。

[主な監督作品]

1931年『心を汚されし女』/1932年『愛の嗚咽』/1933年『若草物語』/1935年『男装』/1936年『ロミオとジュリエット』/1937年『椿姫』/1938年『素晴らしき休日』/1939年『女たち』/1940年『フィラデルフィア物語』/1941年『奥様は顔が二つ』/1944年『ガス燈』/1947年『二重生活』/1949年『アダム氏とマダム』/1950年『ボーン・イエスタデイ』/1954年『スタア誕生』/1957年『魅惑の巴里』/1960年『西部に賭ける女』『恋をしましょう』/1964年『マイ・フェア・レディ』/1969年『アレキサンドリア物語』/1976年『青い鳥』/1981年『ベストフレンズ』

1931年『心を汚されし女』/1932年『愛の嗚咽』/1933年『若草物語』/1935年『男装』/1936年『ロミオとジュリエット』/1937年『椿姫』/1938年『素晴らしき休日』/1939年『女たち』/1940年『フィラデルフィア物語』/1941年『奥様は顔が二つ』/1944年『ガス燈』/1947年『二重生活』/1949年『アダム氏とマダム』/1950年『ボーン・イエスタデイ』/1954年『スタア誕生』/1957年『魅惑の巴里』/1960年『西部に賭ける女』『恋をしましょう』/1964年『マイ・フェア・レディ』/1969年『アレキサンドリア物語』/1976年『青い鳥』/1981年『ベストフレンズ』

月別インデックス

- May 2024 [1]

- January 2023 [1]

- November 2021 [1]

- April 2021 [1]

- September 2020 [2]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- January 2020 [1]

- July 2019 [1]

- March 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [3]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- October 2017 [2]

- September 2017 [1]

- June 2017 [2]

- March 2017 [2]

- November 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [2]

- February 2016 [1]

- October 2015 [1]

- August 2015 [1]

- June 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [2]

- September 2014 [1]

- July 2014 [2]

- May 2014 [1]

- March 2014 [1]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- September 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [1]

- May 2013 [1]

- February 2013 [1]

- December 2012 [2]

- October 2012 [2]

- August 2012 [2]

- June 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [1]

- January 2012 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]