ジェームズ・メイスン 〜英国の魅惑〜

2015.05.09

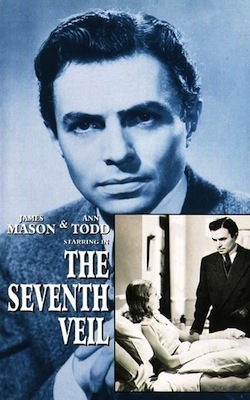

ケンブリッジ大学で建築学を修めた後、舞台俳優に転じ、『Late Extra』(1935年)で初めて主役を演じたのは26歳の時。ここでは行動的な記者を演じている。しかし彼がスターになるのは1940年代に入ってから。ゲインズボロー・ピクチャーズの『灰色の男』(1943年)で悪魔的性格の貴族を演じ、人気を獲得した。以降、コンプトン・ベネット監督作『第七のヴェール』(1945年)の強権的な後見人ニコラス、キャロル・リード監督作『邪魔者は殺せ』(1947年)の重傷を負った活動家ジョニー、アルバート・ルーウィン監督作『パンドラ』(1951年)のさまよえるオランダ人、ジョセフ・L・マンキーウィッツ監督作『五本の指』(1952年)の野心的でプライドの高いスパイ、マンキーウィッツ監督作『ジュリアス・シーザー』(1953年)のブルータス、リード監督作『二つの世界の男』(1953年)の「人さらい」になり果てた元弁護士イーヴォなど、陰翳や毒性を帯びた癖のある役で精彩を放った。

50歳になってからも、その圧倒的な個性がほかの俳優に取って代わられることはなく、アルフレッド・ヒッチコック監督作『北北西に進路を取れ』(1959年)の犯罪組織を仕切るヴァンダム、そして『評決』(1982年)の老獪な弁護士コンキャノンといった曲者を鮮やかに演じている。スタンリー・キューブリック監督作『ロリータ』(1962年)の中年男ハンバート・ハンバートを演じたのもメイスンだ。ローレンス・オリヴィエ(候補に挙げられていた)よりも明らかに適役である。

曲者だけを演じていたわけではなく、誠実なキャラクターを演じることもある。例えば『砂漠の鬼将軍』(1951年)。ナチスの命令を無視し、しまいにはヒトラー暗殺未遂の嫌疑をかけられ、ナチスによって自殺を強要される英雄、ロンメル将軍を好演した代表作だ。これは当たり役と評された。しかし、映画に描かれた人生の最後の方はほぼ逆境で、苦悩やもどかしさがフィーチャーされ、暗雲に覆われている。映画に関する限り、陰翳のあるキャラクターと言っても過言ではない。単に誠実な人物を演じたものとしては『魅せられて』(1949年)の医者役がある。これは少し物足りない。はっきり言えば普通の二枚目である。性格に難のある億万長者(ロバート・ライアンが演じた)の方をメイスンが演じていれば間違いなく嵌ったはずだ。

翳りのある二枚目と言えばモンゴメリー・クリフト、悪のカリスマと言えばリチャード・ウィドマークを思い浮かべる人は多いと思うが、彼らの前に、英国生まれのジェームズ・メイスンがいることを見落としてはならない。メイスンはどんなハンデを持つ役であろうと、己の存在を肯定させる。当時、『灰色の男』を観た人に、彼以外の誰が、心やさしくロマンティックな二枚目よりも、頭のおかしな冷血漢のことを魅力的と思わせることができただろうか。

ジェームズ・メイスンが醸し出す翳りや毒性は押しつけがましいものではない。「俺は翳りがあってセクシーだろ」という感じではなく、あくまでも品のあるオブラートを通して伝わってくる。だからこそ惹かれるのである。カリカチュアのような『灰色の男』のローン役にしても、形相は物凄いが話し方はエレガントだ。独特のシニカルさと品格を含ませたなめらかなヴェルヴェット・ヴォイスである。これを観た当初、高校生だった私は、マーガレット・ロックウッド扮する悪女ヘスターの経歴詐称を暴く前にローンが言う、「Shall I refresh your memory?」のエロキューションを身の程もわきまえず何度も真似ようとしたものだ。

『灰色の男』の路線を受け継いだ『激情』(1944年)のマンダーストーク役になると、憎まれ者ぶりが倍増している。彼にはローンのような複雑な魅力はなく、もはやただの悪のデパート状態だ。哀れなヒロイン、ファニー(フィリス・カルヴァート)を愛するハリー(スチュワート・グレンジャー)の言葉を借りれば、「evil influence」の象徴と化している。メイスンはそれでも生き生きと演じているが、この方向性に傾いていたらキワモノの悪役専門で終わっていたかもしれない。そんなイメージを巧みに覆し、性格俳優としての実力を示したのが心理学をとりいれた『第七のヴェール』と言える。『第七のヴェール』のニコラス役は、メイスンが演じていなければただの危険人物にすぎないが、彼が演じることで肯定的なオーラがにじみ出す。そして観る者は、精神を病んだピアニストのフランチェスカ(アン・トッド)が最後に立ち直り、愛する相手にニコラスを選ぶことを願わずにいられなくなる。

彼は脚本家としての顔も持っており、最初の夫人パメラと『I Met a Murderer』(1939年)や『Charade』(1953年)を共同執筆し、共演している。両作品とも監督はパメラの元夫ロイ・ケリノ。まるで『ドクトル・マブゼ』のフリッツ・ラングとフォン・ハルボウとクライン=ロッゲみたいである。『Charade』は3つの物語で構成された一種のオムニバスで、メイスン夫妻の会話の応酬が見ものだが、殺人者を描いた第一話のみで引っ張れば良かったのにと思う。ここでのメイスンはいかにも人殺しといった役作りや演技はせず、物語の最後の最後で狂気を出している。

メイスンの芝居はセンチメンタリズムとは一線を画している。観る者の人情に分かりやすく訴えて感動させてやると言わんばかりの大袈裟な芝居はほとんどしない。共感を求めすぎず共感を呼ぶ演技とでも言うべきか。『第七のヴェール』でフランチェスカに渡す花束を手に取る時の演技、『二つの世界の男』で自分の過去を語る時の演技などはその好例である。臭い芝居をしない方がかえって伝わるものなのだ。

『北北西に進路を取れ』の終盤、ヴァンダムと恋人のケンドール(エヴァ・マリー・セイント)が飛行機でアメリカを発つ前に、側近レナード(マーティン・ランドー)と2人きりで話す場面も忘れがたい。恋人がソーンヒル(ケイリー・グラント)を撃ったのは小芝居で、実は空砲だったと知らされたヴァンダムは、たまらずレナードを殴る。その瞳がたたえる哀しみと屈辱の深さは、無声慟哭の域に達している。しかし恋人が空砲の音に驚いてやって来ると、感情をすぐに切り替えて平静を装ってみせ、レナードには落ち着いた口調で「(恋人を)海の上の高い所で処理する」と言う。この演技の流れの持って行き方が素晴らしい。考えてみれば、特に確証のないレナードの言葉をあっさり鵜呑みにしてしまうのは不自然だが、それだけレナードに精神的に依存している、という関係性も感じ取れる。『北北西に進路を取れ』にはもっとほかに見所があると言われそうだが、ジェームズ・メイスンのファンである私にとっては、最も印象的なシーンである。

(阿部十三)

【関連サイト】

JAMES MASON

[ジェームズ・メイスン略歴]

1909年5月15日、イギリスのウエストヨークシャー生まれ。ケンブリッジ大学で建築学を修めるが、俳優志望に転じ、1931年に初舞台を踏む。オールド・ヴィク座に加わって演技力を磨き、1933年に脇役で映画デビュー。本格的なデビュー作は1935年の『Late Extra』で、早くも主役を務める。1943年、『灰色の男』でマーガレット・ロックウッド、フィリス・カルヴァート、スチュワート・グレンジャーと共演して注目を浴び、ゲインズボロー・ピクチャーズの花形に。以後、「最もポピュラーなイギリスの男優」に選ばれるほどの人気を獲得し、ハリウッドにも進出。主役でも脇役でも存在感を示したが、賞レースとは無縁だった。1984年7月27日、スイスのローザンヌで心臓発作により死去。私生活では2度結婚。最初の夫人パメラとは共同名義で『The Cats In Our Lives』という本を出している。2人の間に生まれたモーガン・メイスンは『セックスと嘘とビデオテープ』のエグゼクティヴ・プロデューサーで、ベリンダ・カーライルと結婚。その息子ジェームズ・デューク・メイスンは若手の政治活動家である。

1909年5月15日、イギリスのウエストヨークシャー生まれ。ケンブリッジ大学で建築学を修めるが、俳優志望に転じ、1931年に初舞台を踏む。オールド・ヴィク座に加わって演技力を磨き、1933年に脇役で映画デビュー。本格的なデビュー作は1935年の『Late Extra』で、早くも主役を務める。1943年、『灰色の男』でマーガレット・ロックウッド、フィリス・カルヴァート、スチュワート・グレンジャーと共演して注目を浴び、ゲインズボロー・ピクチャーズの花形に。以後、「最もポピュラーなイギリスの男優」に選ばれるほどの人気を獲得し、ハリウッドにも進出。主役でも脇役でも存在感を示したが、賞レースとは無縁だった。1984年7月27日、スイスのローザンヌで心臓発作により死去。私生活では2度結婚。最初の夫人パメラとは共同名義で『The Cats In Our Lives』という本を出している。2人の間に生まれたモーガン・メイスンは『セックスと嘘とビデオテープ』のエグゼクティヴ・プロデューサーで、ベリンダ・カーライルと結婚。その息子ジェームズ・デューク・メイスンは若手の政治活動家である。

月別インデックス

- October 2025 [1]

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]