手の届かない低嶺の花 〜若尾文子について〜

2011.02.10

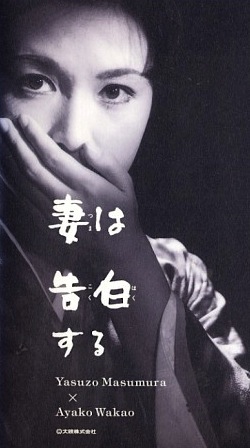

むろん、私のような遅れてきた世代にもファンはたくさんいる。簡単に言うと、女優、若尾文子は人が可愛いと感じるもの、美しいと感じるもの、女性的と感じるものの原型をあらわしているのだ。男女問わず、日本人が憧れてやまない、いい女。こういう女優は何をやってもさまになる。可憐な娘でも、悪女でも、気位の高い女でも、愚かな女でも、愛に狂う女でも、演技とは思えないほど自然にはまる。だから『青空娘』のすぐ後に『妻は告白する』や『雁の寺』を観ても、不思議なほど違和感がない。

「この映画での若尾文子の美しさは、けっして彼女の年齢や技術や偶然だけのものではない。なによりもそこにむき出しにされた一人の『女』のすがたがあり、それに『若尾文子』の魅力が重ねられた掛け算のせいではないのか?」

『妻は告白する』も『清作の妻』も女の暗く熱い情念が渦巻くドロドロした話だが、もっと過激で、呆れるほどドラマティックな作品が観たいという人には『赤い天使』『「女の小箱」より夫が見た』をおすすめする。『「女の小箱」より夫が見た』での若尾の妖艶なことといったら病的なほどである(ちなみに、この映画は岸田今日子も凄い)。

川島監督ではやはり『女は二度生まれる』。男をひきつけずにはおかない、純情なのか魔性なのか分からない若尾の魅力をうまく引き出している。過去を持ちながらも新たな人生を歩もうとするけなげなヒロインを演じた川頭義郎監督の『涙』、妻のある男に身を焦がす悲しい夜の蝶を色っぽく演じた富本壮吉監督の『女が愛して憎むとき』も素晴らしい。若尾文子が女優開眼する上で大きな影響を受けたという溝口健二監督(『祇園囃子』『赤線地帯』)や小津安二郎監督(『浮草』)のメガホンの下でも、主役ではないが、精彩を放っている。

[若尾文子略歴]

1933年11月8日東京生まれ。1944年宮城県仙台市に移るが、興行中の長谷川一夫に会い、1950年上京。1951年大映に五期ニューフェイスとして入社。「十代の性典」シリーズで人気を博し、溝口健二の『赤線地帯』で女優開眼。溝口の弟子、増村保造とのコンビによる傑作多数。私生活では1983年建築家の黒川紀章と再婚、2007年死別。1980年代末から映画出演はなかったが、2005年に三島由紀夫原作の『春の雪』で久しぶりの映画出演を果たす。

1933年11月8日東京生まれ。1944年宮城県仙台市に移るが、興行中の長谷川一夫に会い、1950年上京。1951年大映に五期ニューフェイスとして入社。「十代の性典」シリーズで人気を博し、溝口健二の『赤線地帯』で女優開眼。溝口の弟子、増村保造とのコンビによる傑作多数。私生活では1983年建築家の黒川紀章と再婚、2007年死別。1980年代末から映画出演はなかったが、2005年に三島由紀夫原作の『春の雪』で久しぶりの映画出演を果たす。

月別インデックス

- October 2025 [1]

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]