イヴ・モンタン 〜円熟の魅力〜

2014.04.02

歌手であり、俳優であり、活動家

イヴ・モンタンは1991年に70歳で亡くなるまで、主役級の俳優として映画界で活躍し続けた。それと同時に、フランスを代表する名歌手として時折休止を挟みながらステージに立ち、「枯葉」「ルナ・パーク」「バルバラ」「パリで」など数々のシャンソンをヒットさせた。歌手としても俳優としても成功した人は少なからずいるが、彼ほど圧倒的な成功を収めた人は、ハリウッドのビング・クロスビーとフランク・シナトラくらいではないだろうか。

イヴ・モンタンは1991年に70歳で亡くなるまで、主役級の俳優として映画界で活躍し続けた。それと同時に、フランスを代表する名歌手として時折休止を挟みながらステージに立ち、「枯葉」「ルナ・パーク」「バルバラ」「パリで」など数々のシャンソンをヒットさせた。歌手としても俳優としても成功した人は少なからずいるが、彼ほど圧倒的な成功を収めた人は、ハリウッドのビング・クロスビーとフランク・シナトラくらいではないだろうか。

モンタンは活動家でもあった。イタリアの貧しい家庭の生まれで、父親が反ファシストだったこともあり、早くから共産党に興味を示していたようである。妻シモーヌ・シニョレと共に党に協力し、ソ連でコンサートを行った時は多くの人に非難された。そして、「プラハの春」を経て反ソに転じた後は、自由主義の立場から軍国主義や全体主義に対する批判を続けた。彼が取り上げたシャンソンの中にも、「ベラ・チャオ」や「グラン・ブールヴァール」や「吸がら」などメッセージ性の強いものがある。一時期、「最も好きな人」としてホルヘ・センプルーンやミシェル・フーコーの名前を挙げていたこともある。

アメリカへの憧れ

一方で、モンタンは幼い頃からアメリカに強い憧れを抱いていた。1944年、マルセイユからパリにやって来た無名の彼は、恋仲になったエディット・ピアフから窘められるほど、アメリカにかぶれていた。

1960年のハリウッド映画『恋をしましょう』では唖然とするほど裕福でプレイボーイの社長クレマンを演じているが、左翼系の活動家にとっては皮肉な配役としかいいようがない。しかし、彼は「思想的立場からそういう役は演じられない」というスタンスをとっていなかったし、役自体も彼によく似合っていた。

『恋をしましょう』にはビング・クロスビーとジーン・ケリーが本人役で出演し、イヴ・モンタンに歌とダンスの指導をするシーンがある。「モンタンがアメリカ人に指導される」という図式は、元々アメリカ狂だったモンタンの原点を踏まえると象徴的だ。さらに、この映画は副産物をもたらす。マリリン・モンローとのロマンスである。2人の甘い不倫はまもなく終わるが、その後、シモーヌ・シニョレが自殺未遂を起こし、暗い影を落とすことになる。

忌憚なくいって、『恋をしましょう』とその副産物から浮かび上がってくるイヴ・モンタンのイメージは、「金にも女にも不自由していない男」である。事実、そうだったのだろう。ソ連にも惹かれ、アメリカにも惹かれるモンタンの折衷的な面は、活動家としては中途半端に見えるが、人間的には共感を覚えなくもない。「活動家だと思われたかった」というモンタンの言葉は、極めて率直である。

キャラクターの類型化

これ以降、モンタンの役柄はかなりの割合で類型化する。『さよならをもう一度』(1961年)、『戦争は終った』(1966年)、『パリのめぐり逢い』(1971年)、『潮騒』(1974年)、『友情』(1974年)、『メナース』(1977年)は、ジャンルも作風もまちまちだが、モンタンは一貫して若い女性にモテる中年男を演じている。コスタ=ガヴラス監督の『Z』(1969年)のような啓発的な作品ですら、そういう要素を絡めている。

アナトール・リトヴァク監督の『さよならをもう一度』は、フランソワーズ・サガン原作の映画化で、モンタンは中年の恋人ポーラ(イングリッド・バーグマン)を放置し、若い女性と浮気しまくるロジェ役を演じている。彼は青二才のフィリップ(アンソニー・パーキンス)にポーラを取られてから、ようやく後悔に苛まれ、よりを戻そうとする。

クロード・ルルーシュ監督の『パリのめぐり逢い』では、妻(アニー・ジラルド)を裏切って若いモデル(キャンディス・バーゲン)と浮気するが、結局後悔して妻のもとに戻る。いずれも役に嵌っていて、実際のモンタンとシニョレの関係もこんな風だったのではないか、と勘繰りたくなるほどだ。モンタン自身も出演作について、演じた役の80%は現実の自分にぴったりだ、と語っている。

話はそれるが、『Z』はコスタ=ガヴラスのいわゆる「三部作」の1作目で、ホルヘ・センプルーンが脚本を担当している。モンタン自身は、同じセンプルーンが脚本を書いた『戦争は終った』に出演したことを「私の誇り」と語っているが、作品としては『Z』の方がラディカルであり、観る者の胸を熱くさせ、高揚させる力を持っている。ただし、これはモンタンの映画というよりも、ジャン=ルイ・トランティニャンとジャック・ペランの活躍が目立つ映画といった方がしっくりくる。

若き日のモンタン

20代から30代前半までの若きモンタンの代表作は、『夜の門』(1946年)、『恐怖の報酬』(1953年)、『悪の決算』(1955年)である。マルセル・カルネ監督の『夜の門』は人間の運命を描いた佳作で、今では名曲「枯葉」を世に送り出した作品として知られている。キャストも文句なしの布陣なのに、公開当時全く評価されなかったのは、対独協力の問題を扱っているためではないかと思われる。

ちなみに、劇中の「枯葉」は、昔サンフランシスコのチャイナタウンで流れていたという設定で、まずハーモニカによって演奏される。それに合わせて二枚目のモンタンがなにげなく歌い出す。シャンソン好きにはぐっとくるシーンだ。

会話を交わしたばかりの若者と朝帰りするエチエネットを演じているのは、スターになる前のダニー・ロバン。『アンリエットの巴里祭』(1952年)や『フルフル』(1955年)のヒロインである。何かと見どころの多い映画なのだ。

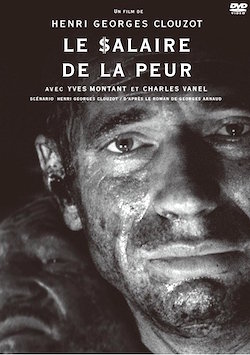

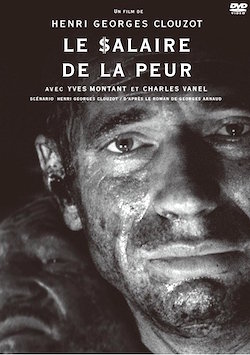

『恐怖の報酬』はいわずと知れたアンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督の傑作で、大量のニトログリセリンをトラックで運ぶ4人の男たちの話である。これを初めて観た時は、人間関係の微妙なパワーバランスにハラハラし、煙草の葉っぱが吹き飛ぶシーンでは鳥肌が立ち、クルーゾーのことをとんでもない天才だと思ったものだ。シャルル・ヴァネルの演技も強烈な伝播力を持ち、その苦悩や激痛が画面を通じて生々しく伝わってくる。

イヴ・シャンピ監督の『悪の決算』は、アフリカを舞台にした作品。元空軍の落伍者ミシェルはアフリカを出てフランスで一花咲かせたい、と考えている。その点は『恐怖の報酬』と類似している。ただ、そこに元ドイツ空軍のゲルクが絡み、元敵国の人間との奇妙な関係が形成される。ミシェルとゲルクが扇風機を見つめながら戦闘機のことを思い出し、戦争の記憶を共有するシーンは印象的だ。ゲルク役を熱演しているのはクルト・ユルゲンスで、端役ながら『ゴールドフィンガー』のゲルト・フレーベも出演している。2人ともナチスに反抗的だったドイツ人である。

これらの作品ではモンタンが主役であるにもかかわらず、相手役の方がより強い磁力を発揮し、主役以上に目立っている。観る者はなんだかんだいいながらシャルル・ヴァネルやクルト・ユルゲンスの方に注意を奪われてしまう。実際のところ、カンヌやヴェネチアで男優賞を獲得したのもモンタンではなく、彼らだった。

年を重ね、魅力を増す

モンタンが演技面で本領を発揮し、存在感の面でも渋味を出し、観る者をぐいぐい牽引するようになるのは1960年代から、つまり40代を過ぎてからである。以後、彼は老年に近づけば近づくほど名優と呼ばれるにふさわしい演技をするようになる。『仁義』(1970年)、『友情』、『メナース』、『ギャルソン』(1983年)、『愛と宿命の泉』(1986年)、『IP5 〜愛を探す旅人たち〜』(1992年)は、その好例だ。皺が増えても枯れることを知らない男の色気と苦みがにじんでいるのも、これらの作品である。相手役に食われることもない。『仁義』の宝石強盗のシーンを観れば分かるように、アラン・ドロンが相手でも、モンタンの存在感が霞むことは決してないのだ。

クロード・ソーテ監督の『友情』は、男たち(モンタン、ミシェル・ピコリ、セルジュ・レジアニ、ジェラール・ドパルデュー)の友情を描いたドラマである。原題は『Vincent, François, Paul et les autres』で、登場人物の名前を列記したもの。ただ、ここまで「友情とは何か」を考えさせる映画もなかなかない。この邦題はぴったりである。

3人は会社の経営難、離婚問題、愛人との別れ、妻の浮気、枯渇した才能といった悩みをそれぞれ抱えている。しかし、お互いの悩みを解決すべく手を貸したり援助したりすることはない。仕事で絡むこともない。ただ「日曜の集い」で顔を合わせ、ゲームをし、悩みを話し、酒を飲む。それだけの関係である。実利的には何の足しにもならないが、それでもいてくれればありがたい、という友情の形を示しているのだ。

アラン・コルノー監督の『メナース』は、イヴ・モンタンの独壇場とでもいうべき作品。モンタンはトラックの会社に勤めるアンリ役。アンリは長年恋仲だった女社長ドミニク(マリー・デュボワ)と別れ、若い恋人ジュリー(キャロル・ロール)と一緒になろうとするが、ドミニクが自殺したため計画が総崩れする。様々な状況証拠から、ジュリーが殺人容疑で逮捕されてしまったのだ。アンリはジュリーを救うために、自分を真犯人に仕立てようとして奔走する。そして、全てうまくいったかのように見えたが......。

スローモーションを使わなくてもいいのに、と感じる場面もなくはないが、無駄な会話を極力削ぎ落としたコルノーの演出は安定して素晴らしく、中年のモンタンの格好良さが鮮やかに浮き出ている。ついでながら言及しておくと、『恐怖の報酬』も『さよならをもう一度』もこの『メナース』もトラックに関係がある。これは一種の縁だろう。

ドキュメンタリー映画『モンタン、パリに抱かれた男。』(1994年)には、歌の練習風景が収録されている。練習中のモンタンは厳格な態度に徹し、少しの妥協も許さない。この厳格さは老いても丸くなることなく、不安を完璧に解消し、万全を期すことで、歌手として卓越したステージを披露し続けることが出来た。歌の技術が衰えたかわりに味わいが増す、という例は多々あるが、老年のモンタンはそのどちらも獲得していた。

演技についても同じことがいえる。『愛と宿命の泉』のラストで恐るべき秘密を知った後のモンタンの表情、『IP5 〜愛を探す旅人たち〜』の文字通り体を張った熱演を見て、彼の中の何かが衰えたと感じる人はまずいないだろう。芸の道に関しては、己の才能に溺れる人ではなかったのである。

【関連サイト】

YVES MONTAND

YVES MONTAND(DVD)

モンタンは活動家でもあった。イタリアの貧しい家庭の生まれで、父親が反ファシストだったこともあり、早くから共産党に興味を示していたようである。妻シモーヌ・シニョレと共に党に協力し、ソ連でコンサートを行った時は多くの人に非難された。そして、「プラハの春」を経て反ソに転じた後は、自由主義の立場から軍国主義や全体主義に対する批判を続けた。彼が取り上げたシャンソンの中にも、「ベラ・チャオ」や「グラン・ブールヴァール」や「吸がら」などメッセージ性の強いものがある。一時期、「最も好きな人」としてホルヘ・センプルーンやミシェル・フーコーの名前を挙げていたこともある。

アメリカへの憧れ

一方で、モンタンは幼い頃からアメリカに強い憧れを抱いていた。1944年、マルセイユからパリにやって来た無名の彼は、恋仲になったエディット・ピアフから窘められるほど、アメリカにかぶれていた。

1960年のハリウッド映画『恋をしましょう』では唖然とするほど裕福でプレイボーイの社長クレマンを演じているが、左翼系の活動家にとっては皮肉な配役としかいいようがない。しかし、彼は「思想的立場からそういう役は演じられない」というスタンスをとっていなかったし、役自体も彼によく似合っていた。

『恋をしましょう』にはビング・クロスビーとジーン・ケリーが本人役で出演し、イヴ・モンタンに歌とダンスの指導をするシーンがある。「モンタンがアメリカ人に指導される」という図式は、元々アメリカ狂だったモンタンの原点を踏まえると象徴的だ。さらに、この映画は副産物をもたらす。マリリン・モンローとのロマンスである。2人の甘い不倫はまもなく終わるが、その後、シモーヌ・シニョレが自殺未遂を起こし、暗い影を落とすことになる。

忌憚なくいって、『恋をしましょう』とその副産物から浮かび上がってくるイヴ・モンタンのイメージは、「金にも女にも不自由していない男」である。事実、そうだったのだろう。ソ連にも惹かれ、アメリカにも惹かれるモンタンの折衷的な面は、活動家としては中途半端に見えるが、人間的には共感を覚えなくもない。「活動家だと思われたかった」というモンタンの言葉は、極めて率直である。

キャラクターの類型化

これ以降、モンタンの役柄はかなりの割合で類型化する。『さよならをもう一度』(1961年)、『戦争は終った』(1966年)、『パリのめぐり逢い』(1971年)、『潮騒』(1974年)、『友情』(1974年)、『メナース』(1977年)は、ジャンルも作風もまちまちだが、モンタンは一貫して若い女性にモテる中年男を演じている。コスタ=ガヴラス監督の『Z』(1969年)のような啓発的な作品ですら、そういう要素を絡めている。

アナトール・リトヴァク監督の『さよならをもう一度』は、フランソワーズ・サガン原作の映画化で、モンタンは中年の恋人ポーラ(イングリッド・バーグマン)を放置し、若い女性と浮気しまくるロジェ役を演じている。彼は青二才のフィリップ(アンソニー・パーキンス)にポーラを取られてから、ようやく後悔に苛まれ、よりを戻そうとする。

クロード・ルルーシュ監督の『パリのめぐり逢い』では、妻(アニー・ジラルド)を裏切って若いモデル(キャンディス・バーゲン)と浮気するが、結局後悔して妻のもとに戻る。いずれも役に嵌っていて、実際のモンタンとシニョレの関係もこんな風だったのではないか、と勘繰りたくなるほどだ。モンタン自身も出演作について、演じた役の80%は現実の自分にぴったりだ、と語っている。

話はそれるが、『Z』はコスタ=ガヴラスのいわゆる「三部作」の1作目で、ホルヘ・センプルーンが脚本を担当している。モンタン自身は、同じセンプルーンが脚本を書いた『戦争は終った』に出演したことを「私の誇り」と語っているが、作品としては『Z』の方がラディカルであり、観る者の胸を熱くさせ、高揚させる力を持っている。ただし、これはモンタンの映画というよりも、ジャン=ルイ・トランティニャンとジャック・ペランの活躍が目立つ映画といった方がしっくりくる。

若き日のモンタン

20代から30代前半までの若きモンタンの代表作は、『夜の門』(1946年)、『恐怖の報酬』(1953年)、『悪の決算』(1955年)である。マルセル・カルネ監督の『夜の門』は人間の運命を描いた佳作で、今では名曲「枯葉」を世に送り出した作品として知られている。キャストも文句なしの布陣なのに、公開当時全く評価されなかったのは、対独協力の問題を扱っているためではないかと思われる。

ちなみに、劇中の「枯葉」は、昔サンフランシスコのチャイナタウンで流れていたという設定で、まずハーモニカによって演奏される。それに合わせて二枚目のモンタンがなにげなく歌い出す。シャンソン好きにはぐっとくるシーンだ。

会話を交わしたばかりの若者と朝帰りするエチエネットを演じているのは、スターになる前のダニー・ロバン。『アンリエットの巴里祭』(1952年)や『フルフル』(1955年)のヒロインである。何かと見どころの多い映画なのだ。

『恐怖の報酬』はいわずと知れたアンリ=ジョルジュ・クルーゾー監督の傑作で、大量のニトログリセリンをトラックで運ぶ4人の男たちの話である。これを初めて観た時は、人間関係の微妙なパワーバランスにハラハラし、煙草の葉っぱが吹き飛ぶシーンでは鳥肌が立ち、クルーゾーのことをとんでもない天才だと思ったものだ。シャルル・ヴァネルの演技も強烈な伝播力を持ち、その苦悩や激痛が画面を通じて生々しく伝わってくる。

イヴ・シャンピ監督の『悪の決算』は、アフリカを舞台にした作品。元空軍の落伍者ミシェルはアフリカを出てフランスで一花咲かせたい、と考えている。その点は『恐怖の報酬』と類似している。ただ、そこに元ドイツ空軍のゲルクが絡み、元敵国の人間との奇妙な関係が形成される。ミシェルとゲルクが扇風機を見つめながら戦闘機のことを思い出し、戦争の記憶を共有するシーンは印象的だ。ゲルク役を熱演しているのはクルト・ユルゲンスで、端役ながら『ゴールドフィンガー』のゲルト・フレーベも出演している。2人ともナチスに反抗的だったドイツ人である。

これらの作品ではモンタンが主役であるにもかかわらず、相手役の方がより強い磁力を発揮し、主役以上に目立っている。観る者はなんだかんだいいながらシャルル・ヴァネルやクルト・ユルゲンスの方に注意を奪われてしまう。実際のところ、カンヌやヴェネチアで男優賞を獲得したのもモンタンではなく、彼らだった。

年を重ね、魅力を増す

モンタンが演技面で本領を発揮し、存在感の面でも渋味を出し、観る者をぐいぐい牽引するようになるのは1960年代から、つまり40代を過ぎてからである。以後、彼は老年に近づけば近づくほど名優と呼ばれるにふさわしい演技をするようになる。『仁義』(1970年)、『友情』、『メナース』、『ギャルソン』(1983年)、『愛と宿命の泉』(1986年)、『IP5 〜愛を探す旅人たち〜』(1992年)は、その好例だ。皺が増えても枯れることを知らない男の色気と苦みがにじんでいるのも、これらの作品である。相手役に食われることもない。『仁義』の宝石強盗のシーンを観れば分かるように、アラン・ドロンが相手でも、モンタンの存在感が霞むことは決してないのだ。

クロード・ソーテ監督の『友情』は、男たち(モンタン、ミシェル・ピコリ、セルジュ・レジアニ、ジェラール・ドパルデュー)の友情を描いたドラマである。原題は『Vincent, François, Paul et les autres』で、登場人物の名前を列記したもの。ただ、ここまで「友情とは何か」を考えさせる映画もなかなかない。この邦題はぴったりである。

3人は会社の経営難、離婚問題、愛人との別れ、妻の浮気、枯渇した才能といった悩みをそれぞれ抱えている。しかし、お互いの悩みを解決すべく手を貸したり援助したりすることはない。仕事で絡むこともない。ただ「日曜の集い」で顔を合わせ、ゲームをし、悩みを話し、酒を飲む。それだけの関係である。実利的には何の足しにもならないが、それでもいてくれればありがたい、という友情の形を示しているのだ。

アラン・コルノー監督の『メナース』は、イヴ・モンタンの独壇場とでもいうべき作品。モンタンはトラックの会社に勤めるアンリ役。アンリは長年恋仲だった女社長ドミニク(マリー・デュボワ)と別れ、若い恋人ジュリー(キャロル・ロール)と一緒になろうとするが、ドミニクが自殺したため計画が総崩れする。様々な状況証拠から、ジュリーが殺人容疑で逮捕されてしまったのだ。アンリはジュリーを救うために、自分を真犯人に仕立てようとして奔走する。そして、全てうまくいったかのように見えたが......。

スローモーションを使わなくてもいいのに、と感じる場面もなくはないが、無駄な会話を極力削ぎ落としたコルノーの演出は安定して素晴らしく、中年のモンタンの格好良さが鮮やかに浮き出ている。ついでながら言及しておくと、『恐怖の報酬』も『さよならをもう一度』もこの『メナース』もトラックに関係がある。これは一種の縁だろう。

ドキュメンタリー映画『モンタン、パリに抱かれた男。』(1994年)には、歌の練習風景が収録されている。練習中のモンタンは厳格な態度に徹し、少しの妥協も許さない。この厳格さは老いても丸くなることなく、不安を完璧に解消し、万全を期すことで、歌手として卓越したステージを披露し続けることが出来た。歌の技術が衰えたかわりに味わいが増す、という例は多々あるが、老年のモンタンはそのどちらも獲得していた。

演技についても同じことがいえる。『愛と宿命の泉』のラストで恐るべき秘密を知った後のモンタンの表情、『IP5 〜愛を探す旅人たち〜』の文字通り体を張った熱演を見て、彼の中の何かが衰えたと感じる人はまずいないだろう。芸の道に関しては、己の才能に溺れる人ではなかったのである。

(阿部十三)

【関連サイト】

YVES MONTAND

YVES MONTAND(DVD)

[イヴ・モンタン略歴]

1921年10月13日、イタリアのモンスマノ生まれ。本名はイーヴォ・リーヴィ。1923年にフランスのマルセイユに移住し、姉の美容室を手伝ったり、造船所で働いたりした後、マルセイユで歌手デビュー。ハリ・マックスに誘われ、1944年1月にパリへ。その後、助言者であり恋人でもあったエディット・ピアフの力添えで映画デビューを果たす。「枯葉」をはじめとするシャンソンを世に送り、まずは歌手として有名になる。俳優として国際的知名度を得るのは1953年の映画『恐怖の報酬』からで、これ以降活躍の幅を広げ、ハリウッド映画にも出演。父親の影響で若い頃から共産党に共鳴し、ソ連でも公演を行うが、「プラハの春」から反ソの立場をとる。私生活では、1949年にイヴ・アレグレ監督夫人のシモーヌ・シニョレと出会い、1951年に結婚。離婚危機を囁かれたこともあったが、1985年9月にシニョレが亡くなるまで連れ添った。その後、38歳下のアシスタント、キャロル・アミエルと結婚。1988年に息子を授かり、話題を呼んだ。来日公演も行っているが、1960年に最初の来日をキャンセルした時は、マスコミによるバッシングが行われた。1991年11月9日、心臓発作により70歳で死去。

1921年10月13日、イタリアのモンスマノ生まれ。本名はイーヴォ・リーヴィ。1923年にフランスのマルセイユに移住し、姉の美容室を手伝ったり、造船所で働いたりした後、マルセイユで歌手デビュー。ハリ・マックスに誘われ、1944年1月にパリへ。その後、助言者であり恋人でもあったエディット・ピアフの力添えで映画デビューを果たす。「枯葉」をはじめとするシャンソンを世に送り、まずは歌手として有名になる。俳優として国際的知名度を得るのは1953年の映画『恐怖の報酬』からで、これ以降活躍の幅を広げ、ハリウッド映画にも出演。父親の影響で若い頃から共産党に共鳴し、ソ連でも公演を行うが、「プラハの春」から反ソの立場をとる。私生活では、1949年にイヴ・アレグレ監督夫人のシモーヌ・シニョレと出会い、1951年に結婚。離婚危機を囁かれたこともあったが、1985年9月にシニョレが亡くなるまで連れ添った。その後、38歳下のアシスタント、キャロル・アミエルと結婚。1988年に息子を授かり、話題を呼んだ。来日公演も行っているが、1960年に最初の来日をキャンセルした時は、マスコミによるバッシングが行われた。1991年11月9日、心臓発作により70歳で死去。

月別インデックス

- October 2025 [1]

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]