2人のシュタイナー 〜『鷲は舞いおりた』と『戦争のはらわた』〜

2022.01.15

ハリウッドの戦争映画ではドイツ軍が悪者になることが多い。敵国だったので当然と言えば当然なのだが、ドイツ軍が主役で、ドイツ側の視点で撮られた作品は、割合で見るとかなり少ない。有名な『橋』(1959年)も『U・ボート』(1981年)も、ハリウッドではなくドイツ映画である。

ただ、例外もある。まずはヘンリー・ハサウェイ監督の『砂漠の鬼将軍』(1951年)。「砂漠の狐」と呼ばれたロンメル将軍の勇姿を描き、ヒットした作品だ。ロンメルは連合国側でも人気が高かったので、すんなりと受け入れられたのだろう。『眼下の敵』(1957年)、『若き獅子たち』(1958年)、『愛する時と死する時』(1958年)も、まともなドイツ兵、悩めるドイツ兵、恋するドイツ兵が鮮烈な印象を残す名作として記憶される。

そして1970年代、泥沼のベトナム戦争が終わった後に、時をほぼ同じくして、『鷲は舞いおりた』(1976年)と『戦争のはらわた』(1977年)が公開された。強国アメリカのイメージが変わってゆく中、堂々とドイツ目線の映画が世に出てきたのは必然だったのだろう。奇しくも、主人公の名前は両作品ともシュタイナー。ドイツでは石職人に由来する名字である。

『鷲は舞いおりた』

「チャーチル首相を誘拐するとしたら、成功の可能性はどれくらいか」――ヒトラーが言った冗談(insane joke)のような思いつきから全てが動き出す。この無謀な作戦の全権を委ねられたラードル大佐(ロバート・デュヴァル)は、これまで何度も特攻作戦に成功してきた落下傘部隊の英雄、シュタイナー大佐(マイケル・ケイン)に任務遂行の指示を出す。シュタイナーは優秀な部下たちと、アイルランド出身の活動家デヴリン(ドナルド・サザーランド)と共に、イギリスでミッションを開始する。

シュタイナー大佐は紳士的で、冷静で、気高い。上官にペコペコすることもない。部下の中にも悪そうな人間は一人もいない。ここに出てくるドイツ軍落下傘部隊は、徹底的にカッコよく描かれていて、世に溢れる悪いドイツ兵のイメージとは異なる。それとは対照的なのが、ナチス親衛隊だ。両者の立場は真逆。ユダヤ人女性を救おうとするシュタイナー側と、殺そうとするナチス親衛隊側が銃を向け合うカットがそれを象徴している(着ている服の色も対照的だ)。『戦争のはらわた』にも出てくるが、ドイツ兵の中にもナチ党員のことを良く思わない者はいたのである。

この映画は、戦闘アクション以上に、森や海の描写が素晴らしい。シュタイナーがラードル大佐と初めて海辺で会う時、空はやや晴れていて、カモメが鳴いている。デヴリンが村娘とロマンスを繰り広げる時、空は明るく晴れ渡り、海がキラキラと光っている。そして終盤、作戦の成り行きを知ったラードルが眺める黄昏時の海は侘しく、カモメの鳴き声がどこか悲痛に響く。こういった対比の仕方も巧い。

裏話では、スタージェスは撮るだけ撮ると、あとは人任せにしていたようで、スタッフが熱意をもって完成させたらしい。そのせいなのかは分からないが、粗はいくつかある。原作をいじったことを批判する人もいる。ただ、観客をワクワクさせるような娯楽性を維持しつつ、「ドイツ兵は悪」というイメージに一石投じた名作であることに変わりはない。

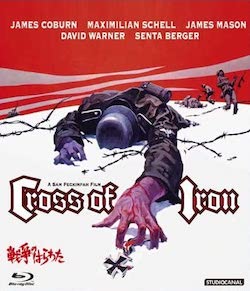

『戦争のはらわた』

舞台はロシア戦線。ドイツの敗色が濃くなる中、勇敢で有能な軍人シュタイナー(ジェームズ・コバーン)とその部下たちは何とか生き延びていた。そこへ貴族出身のシュトランスキー大尉(マクシミリアン・シェル)が赴任。無能な上に尊大な大尉は、早々にシュタイナーに嫌われる。その後、戦闘中に頭を強く打ったシュタイナーは入院、エヴァ(センタ・バーガー)の看護を受ける。2人は関係を持つが、シュタイナーは彼女と生活する未来を捨てて戦場へ帰還する。しかし、そこでは悪夢のような戦いと裏切りが待ち受けていた......。

この映画でも、「シュタイナー」は女子供を犠牲にすることを好まない。ロシア人少年を逃がそうとしたり、捕虜にしたロシア人女性に乱暴した部下を見捨てたり、ナチ党員にうんざりした顔を見せたりする。戦争のプロだがインテリでもあり、クラウゼヴィッツの言葉を誦じたり、「神はサディストだと信じる」と言ってのけたりする。無能なシュトランスキーが「人間の道徳と知性は、血筋と階級で決まる」と得意げに語るのに対し、「カントは馬具屋の息子で、シューベルトの父親は教師でした。おそらく才能、感受性、品性は上流階級の特権ではないのでは?」とやり返すところも痛快だ。

見どころは、スローモーションを多用した迫力満点の戦闘シーンで、火薬を何個使用したのか想像するだけでも気が遠くなるほど、銃撃と砲撃が続く。ユーゴスラビアの撮影現場では、資金が底をついたり、言葉が通じなかったり、20台調達したはずの戦車が3台しか来なかったり、監督自身が健康を損なったりと、ひどい状態にあったが、そういった混沌ぶりと怒りのパワーがあってこそ、このイカれた傑作が生まれたのだろう。監督自身、シュタイナーの錯乱状態を身を以て体験しているような気分だったのか、心理表現が狂気じみていて重厚になっている。

冒頭に映し出される記録映像のバックに「幼いハンス」(日本の童謡「蝶々」)を流しているのも面白い。これがラストで繰り返され、ハンス少年が冒険に出て帰ってくるという歌詞が意味を持つことになる。個人的に嬉しいのは、かつて『砂漠の鬼将軍』でロンメルを演じたジェームズ・メイスンが人間味のある大佐役で出演していること。当時60代後半のメイスンには大変な撮影だったろうが、これ以上理想的なキャスティングはない。

(阿部十三)

【関連サイト】

『鷲は舞いおりた』(DVD)

月別インデックス

- October 2025 [1]

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]