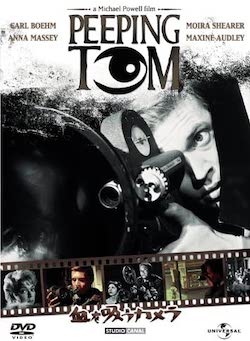

『血を吸うカメラ』 〜拒絶された映画〜

2018.08.29

異常なものを異常なままに

マイケル・パウエルはエメリック・プレスバーガーとのコンビで『天国への階段』(1946年)、『黒水仙』(1947年)、『赤い靴』(1948年)、『ホフマン物語』(1951年)などを撮り、1950年代まではイギリス映画界を代表する監督として知られていた。『血を吸うカメラ』を撮らなければ尊敬を集め続けていたかもしれない。しかしパウエルは物議を醸すのを承知の上で難しいテーマに挑み、拒絶された。当時の評を読むと、「最低」「汚物よりひどい」などと容赦がない。

『血を吸うカメラ』は『サイコ』とは違って最初に殺人犯を明かし、この主人公の過去を早い段階で詳らかにする。そして異常者になるまでの惨めな経緯を観客に把握させる。なので、謎解きの面白さを求めることはできない。また、『サイコ』では最後に専門家によって犯罪心理の解説が行われるが、『血を吸うカメラ』には第三者による分析がない。主人公の過去の情報を開示し、彼の表情や行動を隠さずに見せることで事足りると考えたのだろう。その結果、異常なものを異常なままにして撮る作品ができあがった。

映画は片目のアップで始まり、次に人通りの少ない夜の街の風景に切り替わる。さらに男が手持ちのカメラを回すと、今度はカメラの一人称視点となる。男はそのカメラを回した状態で街娼と二人きりになり、正面から女に迫って殺害する。いわゆるスナッフ・ムービーを撮っているのだ。衝撃的なオープニングである。

殺人犯は、映画監督を志す内向的な青年マーク・ルイス(カールハインツ・ベーム)。彼は幼い頃、生物学者だった父親の研究の実験台になっていた。実験の内容は、恐怖への反応である。様々な恐怖を味わい、大人になったマークは、「ドキュメンタリー」と称してスナッフ・ムービーを撮り始める。その方法は、カメラを回しながら、三脚のうち一脚を前に突き立てて女性に迫り、刺し殺すというものだった。

マークは警察が事件を捜査する様子もカメラで撮る。その病的なリアリズムで、最高のドキュメンタリーが作れると確信しているのだ。彼は自身が勤める映画スタジオで、スタンドインのヴィヴィアン(モイラ・シアラー)を殺害し、翌日その死体を発見して驚愕する人々の反応までも撮る。ちなみに、スタジオで彼がやっている仕事はピント合わせである。副業で女性のヌード写真も撮っている。常にカメラと共にあり、ファインダーを覗いているというわけだ。

この偏執狂には二面性があり、自宅の一階に間借りしているヘレン(アンナ・マッセイ)には親しみを感じている。ヘレンはマークの父親が遺した映像を見せられ、少年時代にどんな実験をされていたのか知っても、気味悪く思わず、同情して好意を寄せる。マークもそんなヘレンのことを大事に思うようになる。

主人公が思い描いた通りに

ここからは結末にふれる。

マークが外出している間に、ヘレンは彼の部屋に入り、スナッフ・フィルムを見てしまう。帰宅したマークは、ヘレンに問い詰められると、全てを打ち明ける。彼は究極の恐怖の表情を撮るために、女性たちを殺害する際、恐怖に歪む自分自身の顔を鏡で見せながら殺していた。

さらにマークの家にも秘密があった。亡き父親が各部屋に盗聴器を仕掛けていたのである。マークは自分の家を間借りさせ、住人たちの会話を録音していた。そこまで話した時、警察がやって来る。マークはこれまで殺害した女性たちの悲鳴を一斉に再生し、おぞましい音響をBGMにして、部屋のあちこちに固定しておいたカメラに自分の姿を撮らせながら、三脚の尖端を自分の喉に突きつける。

殺人鬼が全ての殺害を完遂し、「ドキュメンタリー」の素材を撮り終えてから、自分が思い描いた通りに自殺する終わり方は、これまでの犯罪映画のパターンとは異なる。謎解きもなく、ただ異常な犯罪者が達成感を味わって死ぬ様を見せられた当時の保守的な観客が拒否反応を示したのは当然だろう。この映画は、主人公の病的な心理に歩み寄りすぎているのだ。

マーク役のカールハインツ・ベームはオーストリアの俳優。クラシック愛好家には名指揮者カール・ベームの息子と言った方が通じやすいだろう。ベームが演じたマークは残忍さを表に出すキャラクターではなく、デモーニッシュなところを感じさせない。「まさかあの人が」と言われるタイプで、そこがかえってリアルである(当初ローレンス・ハーヴェイが演じる予定だった)。

キャスト・クレジットを見ると、『赤い靴』に出ていたモイラ・シアラーがヒロインだと勘違いされそうだが、彼女はあっけなく殺されてしまう。ヒロインはアンナ・マッセイの方であり、犯罪者の青年にそうとは知らず惹かれてしまう明るい女性を好演している。ちなみにマッセイは『天国への階段』に出演していたレイモンド・マッセイの娘である。

感情移入させる

映画全体を通して、切り裂きジャックの時代がよみがえったようなまがまがしいムードが漂っている。その不気味さは影を濃くした照明と発色の良いイーストマン・カラーに起因するものだ。ヴィヴィッドで毒々しく、血が噴き出すわけでもないのに、凄まじい血の量を見たような気分にさせられる。

すでにマーティン・スコセッシ監督が指摘しているように、憎むべき殺人鬼に感情移入させる作品はこれが初めてではない。29年前にフリッツ・ラング監督が幼女殺人を扱った『M』(1931年)で同じことをやっている。しかし、『血を吸うカメラ』が観客に伝える異常者の情報量は比較にならないほど多い。

おまけにパウエル監督は、僅かなカットで殺人鬼に感情移入させる邪悪な方法を用いている。マークがスタジオの天井にのぼり、警察が現場検証している様子をこっそり撮ろうとした時、ジャケットのポケットからペンが落ちるカットだ。ここで私たちは「ばれてしまう」と思い、不本意ながらマークの感情と重なり合う。

なぜ撮るのか

そもそもマークはなぜ恐怖に執着し、死を映像に収めようとしたのか。恐怖に反応する様子を逐一カメラに撮られていた幼少期の体験が災いの元であったというだけでは説明不足だ。並の恐怖では興奮しない性癖だから、というのも安直である。

マークは父親のことを憎み、愛してもいる。その著作も捨てられない。それは忌まわしい記憶の書であると同時に、親子愛の記録なのだ。ひとことで言えばマークは歪んだファザコンである。その彼が撮られる側から今度は撮る側になり、究極の恐怖を撮ることで、父親の仕事を継ぎ、父親を超えようとしたのだ。

リアルな映像に価値を見出し、執着したのは、異常者だからという理由だけではない。マークが勤めている映画スタジオでは毎日どうしようもない駄作が製作されている。その仕事に関わりながら、真実を撮るドキュメンタリーの方が尊いと感じたのである。監督は両者を意図的に対比させ、堕落した映画スタジオの現状に皮肉を投げかけている。

ところで、私が初めてこの映画を観た時、理解に苦しんだのは、マークが部屋に鍵をかけようとしないことだった。これはもともと自分の家だから鍵をかける習慣がないと解釈することも出来るが、それにしても犯罪の証拠となるフィルムが大量に置かれているのだ。

しかし、久しぶりに観直して考えを改めた。マークは他人に侵入されるかもしれない、他人に見られるかもしれない、といった恐怖心をほとんど持ち合わせていないのである。自分の「作品」をヘレンの誕生日にいきなり見せようとするのも奇妙な心理で理解しがたいが、子供が「いいものを見せてあげる」と言うような感覚で、彼女には見せてもいいと思ったのだろう。

そんなマークにとって脅威なのが、ヘレンの母親(マキシン・オードリー)である。彼女は盲目なので、見るという行為から遠いところにいるが、驚くほど勘が鋭い。その第六感はもはや超能力の域に達している(なので、彼女の出演シーンはオカルト的な雰囲気になる)。自分が理解できる範囲にいないこの女性を前に、マークがたじろぐのは文脈的に理解できる。最後に

『血を吸うカメラ』は『サイコ』とは異なるアプローチで作られ、異常心理に迫りすぎるほど迫った先駆的作品である。言うまでもなく、サイコパスは1960年以降の映画の重要なテーマだ。実社会に増え続ける彼らの心理に真正面から踏み込んだ映画が生まれるのは、時代の必然だった。『サイコ』の1年後くらいに公開されていればまた違った反応を得ていたかもしれないが、パウエル監督は先陣を切り、汚名を被ったのである。

(阿部十三)

【関連サイト】

月別インデックス

- October 2025 [1]

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]