2011年2月アーカイブ

2010年に最も活躍した女性グループとして挙げて誰もが異論がないはずのAKB48。そのメンバーの1人、宮澤佐江のことをみなさんはご存知だろうか。昨年の6月に行われた選抜総選挙では第9位に輝いたメンバーだ。ボーイッシュな佇まいの彼女は女性ファンを多数獲得していて、AKB48のメンバーからも〈イケメンガール〉として大人気。太陽のようにパッ!と周囲を明るくしてし...

[続きを読む](2011.02.27)

今や絶滅した和風美人の代表、新珠三千代。「たおやか」とはこの人のためにある言葉ではないかと思わせるほど、そのたたずまいは楚々としていて、優美で、女らしい。体の線がしなやかで、着物姿のときなど、首がとても色っぽくみえる。一方で洋服もよく似合い、新進デザイナーだった頃の森英恵による衣装を着こなすそのセンスとスタイルの良さは、1950年代の日本女性にはあまり見ら...

[続きを読む](2011.02.27)

20世紀に活躍したスターたちを見送るのは辛いことである。これはクラシックのジャンルに限った話ではない。21世紀になり、自分たちが生まれる前から当然のように存在し、第一線で活躍していた人たちが、次々と寿命を迎えている。年齢を考えれば仕方ないことなのかもしれないが、そうと分かってはいても寂しい限りである。と同時に、偉大なる20世紀の巨星を見送るのが自分たちの世...

[続きを読む](2011.02.26)

世の中には、傍目には不利としか思えないような条件を逆手に取り、そのつど成功を収めてしまうツワモノがいる。オットー・プレミンジャーはまさにそんなタイプの筆頭に挙げるべき映画監督である。1950年代当時はまだタブー視する人が多かったセックス(『月蒼くして』)、黒人のヒロイン(『カルメン』)、麻薬中毒(『黄金の腕』)、レイプ(『或る殺人』)といった題材や設定を扱...

[続きを読む](2011.02.24)

イーグルス「ホテル・カリフォルニア」(1976年/全米No.1) ホテル・カリフォルニアへようこそ―― イーグルスの代表曲であり、アメリカン・ロック史上に半永久的に残るであろう不朽の名曲「ホテル・カリフォルニア」は、たとえオン・タイムで聴いた経験のない世代にとっても、郷愁をそそられずにはいられない曲だろう。 イーグルスのファンやロック愛好家の間ではもはや常識...

[続きを読む](2011.02.21)

前回紹介した通り、ハックは逃亡した黒人奴隷と共に旅をする。それは即ち、逃亡の幇助という反社会的行為だ。 この物語の舞台は南北戦争前、 1830〜40年代頃のアメリカ南部。当時の南部では黒人が奴隷として働かされていた。非常に抵抗のある表現になってしまうがーー黒人奴隷とは単なる労働力。自由も権利も一切与えられず、牛馬などと同様に売り買いされる存在。白人の私有財...

[続きを読む](2011.02.21)

祖国愛と恋愛から生まれた旋律のエクスタシー 一昔前まで日本では知る人ぞ知る作曲家だったヤナーチェク。同じチェコ出身のスメタナやドヴォルザークに比べると知名度は圧倒的に低く、作品が演奏される機会も少なかった。それが今、頻繁にコンサートで取り上げられ、熱狂的なファンを持つまでになっている。 むろん、まだまだ一般に浸透しているとは言いがたい。正直なところ、自分だけ...

[続きを読む](2011.02.18)

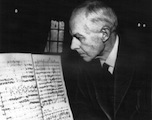

完璧という言葉は、どこかお堅く隙のない、冷厳なイメージを人に与えがちである。「完璧は面白味がない」とも言われる。しかし、そこで揶揄されているものは、真の「完璧」ではない。柔軟さや奥深さ、大胆なところさえも含めて申し分のない時に、この言葉の意味は満たされる。 ジョージ・セルとは、まさにそういう音楽を手にした指揮者だった。彼は楽器間の音の配合に異常なまでに神経...

[続きを読む](2011.02.15)

マーク・トウェイン作『ハックルベリー・フィンの冒険』という小説の存在は、おそらく大半の人がご存知だと思う。『トム・ソーヤーの冒険』の続篇として執筆されたこの作品が、本国のアメリカで出版されたのは1885年(イギリス版は1884年)であり、今や世界中の言語で翻訳されている。しかし、この小説を読んだことがあるという人は、意外なほど少ないのかもしれない。特に我々...

[続きを読む](2011.02.14)

モダン・ジャズ・カルテット『ジャンゴ』録音:1953〜1955年 モダン・ジャズ・カルテット(以下、通称でもあるMJQとする)の正式な結成は1952年。モダン・ジャズの名トランペット奏者ディジー・ガレスピーのビッグ・バンドに在籍していたピアニスト=ジョン・ルイス、ヴィブラフォン奏者=ミルト・ジャクソン、ベーシスト=レイ・ブラウン、ドラマー=ケニー・クラークに...

[続きを読む](2011.02.14)

続・20世紀最大の天才作曲家 天才と呼ばれる人には大きく分けて二種類のタイプがある。外部からの刺激をあまり受けない高踏的な天才と、外部からの刺激を受けやすい天才だ。ベーラ・バルトークは後者のタイプに属する作曲家である。 民族音楽から受けた影響については前回述べたが、そのほかにもバルトークはほとんど無防備といえるほど多くの作曲家に感化されている。少年時代に夢中...

[続きを読む](2011.02.14)

映画史上、星の数ほどいる〈薄幸の美人〉の中でも、とびきりの美女であり、また数奇な運命をたどった女優、ジーン・ティアニー。彼女は 1940年代のハリウッドを象徴する名花である。アメリカ人なのに、どことなくヨーロピアンな気品ただよう美貌と物腰に、当時はみんな夢中になった。その美しさは、いま観てもハッとするほどだ。 もっとも、必ずしも役に恵まれていたとはいいがた...

[続きを読む](2011.02.13)

風博士は慌て者で、ちょっとしたことですぐ狼狽し、そのたびに部屋中に竜巻を巻き起こす。ある日、17歳の可愛い花売り娘との結婚式に行くことを失念してしまった博士は、「POPOPO!」とシルクハットをかぶり直し、慌てふためき、そのまま一陣の風となってしまう。 「TATATATATAH!」 已(すで)にその瞬間、僕は鋭い叫び声をきいたのみで、偉大なる博士...

[続きを読む](2011.02.12)

パブリック・エナミー『パブリック・エナミー II』1988年作品 ストリートの子供たちは、親や教師、教会の牧師たちの言うことよりもラッパーたちの言うことを聞くーーそう言われた時代が確かにあった。ライム(ラップの歌詞)がメッセージの伝達手段になり得たあの頃。メディアが伝えることのないゲットーが抱える問題を浮き彫りにすることこそ、自分たちの使命なんだといわんばか...

[続きを読む](2011.02.12)

ソフィスティケイテッド・コメディの達人、エルンスト・ルビッチはドイツで名声を確立した後、ハリウッドに招かれ、次々と洗練された恋愛映画を発表した。 セックス描写が御法度だった時代に、脱げた靴を見せるだけで部屋で何が起こっているかを想像させる。また、一歩間違えば愁嘆場になりかねないようなきわどいシーンにさしかかると、さっと場面を転換させる。さりげない視線の動き...

[続きを読む](2011.02.11)

ギルバート・オサリヴァン「アローン・アゲイン」(1972年/全米No.1) 耳障りがする、という言葉の反意語は耳に心地好い、だろうか。だとするなら、これほどメロディが耳に心地好く、歌詞の内容が耳に心地悪い洋楽ナンバーはまたとあるまい。「またひとりぼっちになっちゃったよ」というこの曲は、ズバリ「自殺予告ソング」である。あの耳を優しくくすぐるような、眠りさえ誘い...

[続きを読む](2011.02.11)

20世紀最大の天才作曲家 人は常にいくつかの感情を同時に抱え込んでいる。心が喜びだけで満たされる瞬間があったとしても、その状態は長く続いてはくれない。嬉しさの中には少しのわだかまりがあったり、安堵感の中には拭いきれない不安の影があったり、達成感の中には説明のつかない不満があったり......と相反するはずの感情が胸の内に共存しているものである。人間とは割り切...

[続きを読む](2011.02.10)

若尾文子は手の届かない「低嶺(ヒクネ)の花」である。親しみやすく、誰にでも手の届きそうな雰囲気があるのに、周囲を見回しても、彼女のような女性を見つけることはまずできない。どこにでもいそうで、絶対にいない。それが、最初から縁がないと諦めることのできる「高嶺の花」に対するよりも、ある意味、烈しい渇望へとつながる。こんな恋人がほしい、こんな奥さんがほしい、こんな...

[続きを読む](2011.02.10)

『動物農場』や『1984』などで知られるジョージ・オーウェルが1943年から1947年まで『トリビューン誌』に連載していたコラム「私の好きなように」の中に、「軽信の時代」と題された短い文章がある。そこでオーウェルは、ジョージ・バーナード・ショーが「現代の軽信は中世のそれよりも甚だしい」という警句を放ち、科学と医学への盲信を痛烈に批判したことを受けて、こう問...

[続きを読む](2011.02.09)神がかった美しさ 1785年、モーツァルトはピアノ協奏曲第20番ニ短調を2月に書いた後、わずか1ヶ月足らずで第21番ハ長調を書いた。ハ長調というシンプルな調性をみても想像がつくように、この作品は暗い情熱が渦巻く第20番とは異なり、明るく、優美で、リズムも快活である。 しかし、そこはモーツァルト、快活なだけの作品では終わっていない。耳を澄まして聴いてみると、危...

[続きを読む](2011.02.08)

マーヴィン・ゲイ『ホワッツ・ゴーイン・オン』1971年発表 アメリカが悲劇に見舞われた時、或いはアメリカの人々が"これは非常事態だ"と焦燥に駆られた時、必ずと言っていいほど必要とされる曲がある。"一体全体、世の中はどうなっているんだ?"と問いかけた、マーヴィン・ゲイの「ホワッツ・ゴーイン・オン」('71)だ。今なお人々の記憶に生々しく残る、 '01年9月11...

[続きを読む](2011.02.07)

往年の大指揮者たちのライヴ盤に接する際、「繰り返し聴くことができる」ということに対して、有り難さと同時に、畏れに近いものを感じる。今でこそ録音を前提としたライヴは多くあるし、指揮者もそのことを承知の上なのだろうが、かつてはまさかこの日の演奏がどこかで録音され、さらにCD化され、未来永劫聴き継がれることになろうと考えて指揮台に立った人はほとんどいなかったに違...

[続きを読む](2011.02.07)

集中して観ることができる大作映画というのは、なかなか無いものである。大抵の場合、中だるみして、終わった後に必ず欠伸をしながらこう思う、「これが120分以内にまとまっていたらなあ」。 つまらない映画を延々と見せられるのは苦痛、はっきり言って拷問である。その苦しみを快楽に転換させることができるのは、出演者か監督の熱狂的なファンか、よほどのマゾである。上映時間が...

[続きを読む](2011.02.07)