『タイタス・アンドロニカス』 封じられた言葉、封じられない言葉

2012.08.25

「俺はいま不意に不可思議な恐怖に襲われた。冷たい汗がにじみ出し、手足がぶるぶる震えている。俺の心は目に見える以上の何かを感じている」

これはシェイクスピアが書いた最も残虐な悲劇といわれる『タイタス・アンドロニカス』の第二幕第三場、タイタスの息子クインタスが発する台詞である。初めてこの戯曲を読んだ時、私は森の場面のページを繰る直前に、クインタスと同じような心境に陥った。何か良くないことが、とてつもなく残酷なことが起こる。それもこちらの想像を上回るようなレベルで起こる。そんな予感に襲われ、思わず手が震えた。当時私は学生で、恐怖心を催させるような小説もかなり読んでいたし、それで震えが起こることなど滅多になかった。しかし、この時は違った。

劇の内容を簡単にまとめておこう。

[第一幕]ローマの将軍タイタスは、ゴート族を打ち破り、敵軍の女王タモーラとその子供たちを引き連れて凱旋する。その際、タイタスはタモーラの長男アラーバスを処刑し、戦死した自分の息子たちへの生贄にする。タモーラはタイタスを恨む。

[第一幕]ローマの将軍タイタスは、ゴート族を打ち破り、敵軍の女王タモーラとその子供たちを引き連れて凱旋する。その際、タイタスはタモーラの長男アラーバスを処刑し、戦死した自分の息子たちへの生贄にする。タモーラはタイタスを恨む。

市民は英雄タイタスがローマ皇帝になることを望むが、タイタスはこれを固辞し、先帝の長男サターナイナスを推挙する。サターナイナスは、タイタスの娘ラヴィニアを妃にしようとするが、ラヴィニアはサターナイナスの弟バシエーナスと婚約していた。愛し合う2人はその場から逃げ出す。

タイタスから皇帝の座を譲られたことに内心屈辱を感じていたサターナイナスは、ここぞとばかりに「恥をかかされた」と激怒、タイタスを愚弄する。さらにサターナイナスは、タモーラを妃にするという暴挙に出る。タモーラは妃の座におさまると、うわべだけでもタイタスを許すようサターナイナスに進言する。タイタスが市民に支持されているからである。その裏で、タモーラは「いつの日か必ずあの連中を皆殺しにし、一家郎党を根絶やしにしてやる」と復讐心に燃える。

[第二幕]邪悪な復讐が始まる。タモーラの愛人で黒人のエアロンは、タモーラの息子ディミートリアスとカイロンに、ラヴィニアを強姦するよう唆す。その気になったディミートリアスとカイロンは、「ローマ近郊の森」の中でバシエーナスを殺害、ラヴィニアを強姦し、その舌と腕を切断する。エアロンは巧みに謀り、バシエーナス殺しの罪をタイタスの息子クインタスとマーシャスに着せてしまう。一方、タイタスの弟マーカスは、変わり果てたラヴィニアを発見し、驚愕する。誰にやられたのか問うても、ラヴィニアは答えることができない。

[第三幕]タイタスの息子ルーシアスは、2人の弟を救おうとして、国外追放をいい渡される。どうすればクインタスとマーシャスを救えるのか。エアロンは「片手を切り落とせば陛下に許してもらえる」とタイタスに嘘をつく。いわれるまま自分の腕を切り落とすタイタス。が、その代償として戻ってきたのは、息子たちの生首と自分の腕だった。あまりの仕打ちに、タイタスは哀しみを通り越して笑い出す。

[第四幕]ラヴィニアは口と杖を使い、自分を襲ったのがディミートリアスとカイロンであることをタイタスに伝える。タイタスは作戦を練り、相手の残酷さにその倍の残酷さを以て応じようと決意する。そのために彼は狂人になったふりをする。

[第五幕]国外に追放されたルーシアスも暗躍していた。かつて敵だったゴート族の協力を得て、ローマへ攻め入ろうとしていたのだ。ゴート族は、サターナイナスの妃になったタモーラのことを裏切り者と考え、復讐しようともくろんでいた。かくして、この血みどろの復讐劇は壮絶なクライマックスを迎える。

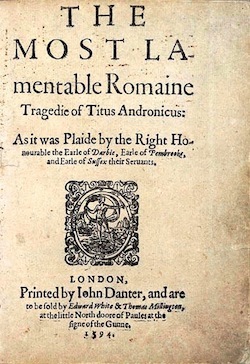

『タイタス・アンドロニカス』の執筆時期ははっきりしていないが、1594年1月23日にローズ座で上演されたという記録があり、1589年から1593年のどこかで書かれたとみられている。他人が書いたものにシェイクスピアが手を加えただけだと主張する者もいるし、偽作説もある。福田恆存の論文にも「これは二流の劇詩人ジョージ・ピールの書いたものにシェイクスピアが手を入れたというのが今日の定説になっている」と書かれている。つい最近まで、この作品をめぐる認識は様々入り乱れていたのだ。しかし現在ではシェイクスピアの作品と認められている。

『タイタス・アンドロニカス』の特徴は、その残虐性のみにあるわけではない。暴力の凄まじさと同じくらい印象的なのが、相手の言葉を封じようとする登場人物たちの姿勢である。「この女の声など聞きたくもない、連れてお行き」(タモーラ→ラヴィニア)、「ええい、その口をふさいでやる」(カイロン→ラヴィニア)、「ひと言もしゃべらせるな、罪状は明らかだ」(サターナイナス→クインタス、マーシャス)、「そいつの口をふさげ、もうしゃべらせるな」(ルーシアス→エアロン)、「こいつらの口をふさげ、ひと言もしゃべらせるな」(タイタス→ディミートリアス、カイロン)など、弁明、哀訴、議論を暴力によって排斥するスタンスは一貫している。結局、言葉を重ねても意味はない。言葉は煩わしいだけ。理不尽な暴力の前では言葉など風の前の塵に同じ。舌を抜かれたラヴィニアの無惨な姿は、まさに「封じられた言葉」のシンボルといえる。

劇中の残酷シーンは、エリザベス朝悲劇の時代にどの程度カタルシスをもたらしたのだろうか。ラストで繰り広げられる復讐リレー(タイタスがタモーラを殺し、サターナイナスがタイタスを殺し、ルーシアスがサターナイナスを殺す)は呆れるほどめまぐるしいが、ここに興奮した観客はどれくらいいたのだろう。

これはあくまでも私の推測だが、この劇を観た人、この戯曲を読んだ人は、ほぼ例外なく期待していたような満足を得ることができず、複雑な気分に陥ったのではないだろうか。なぜなら、最も邪悪な人物エアロンと、そのエアロンがタモーラに生ませた子供が、「舞台上」で悲劇的な最期を迎えないからである。

【関連サイト】

『タイタス・アンドロニカス』 封じられた言葉、封じられない言葉 [続き]

『タイタス・アンドロニカス』(白水社)

The Complete Works of William Shakespeare

日本シェイクスピア協会

これはシェイクスピアが書いた最も残虐な悲劇といわれる『タイタス・アンドロニカス』の第二幕第三場、タイタスの息子クインタスが発する台詞である。初めてこの戯曲を読んだ時、私は森の場面のページを繰る直前に、クインタスと同じような心境に陥った。何か良くないことが、とてつもなく残酷なことが起こる。それもこちらの想像を上回るようなレベルで起こる。そんな予感に襲われ、思わず手が震えた。当時私は学生で、恐怖心を催させるような小説もかなり読んでいたし、それで震えが起こることなど滅多になかった。しかし、この時は違った。

劇の内容を簡単にまとめておこう。

市民は英雄タイタスがローマ皇帝になることを望むが、タイタスはこれを固辞し、先帝の長男サターナイナスを推挙する。サターナイナスは、タイタスの娘ラヴィニアを妃にしようとするが、ラヴィニアはサターナイナスの弟バシエーナスと婚約していた。愛し合う2人はその場から逃げ出す。

タイタスから皇帝の座を譲られたことに内心屈辱を感じていたサターナイナスは、ここぞとばかりに「恥をかかされた」と激怒、タイタスを愚弄する。さらにサターナイナスは、タモーラを妃にするという暴挙に出る。タモーラは妃の座におさまると、うわべだけでもタイタスを許すようサターナイナスに進言する。タイタスが市民に支持されているからである。その裏で、タモーラは「いつの日か必ずあの連中を皆殺しにし、一家郎党を根絶やしにしてやる」と復讐心に燃える。

[第二幕]邪悪な復讐が始まる。タモーラの愛人で黒人のエアロンは、タモーラの息子ディミートリアスとカイロンに、ラヴィニアを強姦するよう唆す。その気になったディミートリアスとカイロンは、「ローマ近郊の森」の中でバシエーナスを殺害、ラヴィニアを強姦し、その舌と腕を切断する。エアロンは巧みに謀り、バシエーナス殺しの罪をタイタスの息子クインタスとマーシャスに着せてしまう。一方、タイタスの弟マーカスは、変わり果てたラヴィニアを発見し、驚愕する。誰にやられたのか問うても、ラヴィニアは答えることができない。

[第三幕]タイタスの息子ルーシアスは、2人の弟を救おうとして、国外追放をいい渡される。どうすればクインタスとマーシャスを救えるのか。エアロンは「片手を切り落とせば陛下に許してもらえる」とタイタスに嘘をつく。いわれるまま自分の腕を切り落とすタイタス。が、その代償として戻ってきたのは、息子たちの生首と自分の腕だった。あまりの仕打ちに、タイタスは哀しみを通り越して笑い出す。

[第四幕]ラヴィニアは口と杖を使い、自分を襲ったのがディミートリアスとカイロンであることをタイタスに伝える。タイタスは作戦を練り、相手の残酷さにその倍の残酷さを以て応じようと決意する。そのために彼は狂人になったふりをする。

[第五幕]国外に追放されたルーシアスも暗躍していた。かつて敵だったゴート族の協力を得て、ローマへ攻め入ろうとしていたのだ。ゴート族は、サターナイナスの妃になったタモーラのことを裏切り者と考え、復讐しようともくろんでいた。かくして、この血みどろの復讐劇は壮絶なクライマックスを迎える。

『タイタス・アンドロニカス』の執筆時期ははっきりしていないが、1594年1月23日にローズ座で上演されたという記録があり、1589年から1593年のどこかで書かれたとみられている。他人が書いたものにシェイクスピアが手を加えただけだと主張する者もいるし、偽作説もある。福田恆存の論文にも「これは二流の劇詩人ジョージ・ピールの書いたものにシェイクスピアが手を入れたというのが今日の定説になっている」と書かれている。つい最近まで、この作品をめぐる認識は様々入り乱れていたのだ。しかし現在ではシェイクスピアの作品と認められている。

『タイタス・アンドロニカス』の特徴は、その残虐性のみにあるわけではない。暴力の凄まじさと同じくらい印象的なのが、相手の言葉を封じようとする登場人物たちの姿勢である。「この女の声など聞きたくもない、連れてお行き」(タモーラ→ラヴィニア)、「ええい、その口をふさいでやる」(カイロン→ラヴィニア)、「ひと言もしゃべらせるな、罪状は明らかだ」(サターナイナス→クインタス、マーシャス)、「そいつの口をふさげ、もうしゃべらせるな」(ルーシアス→エアロン)、「こいつらの口をふさげ、ひと言もしゃべらせるな」(タイタス→ディミートリアス、カイロン)など、弁明、哀訴、議論を暴力によって排斥するスタンスは一貫している。結局、言葉を重ねても意味はない。言葉は煩わしいだけ。理不尽な暴力の前では言葉など風の前の塵に同じ。舌を抜かれたラヴィニアの無惨な姿は、まさに「封じられた言葉」のシンボルといえる。

劇中の残酷シーンは、エリザベス朝悲劇の時代にどの程度カタルシスをもたらしたのだろうか。ラストで繰り広げられる復讐リレー(タイタスがタモーラを殺し、サターナイナスがタイタスを殺し、ルーシアスがサターナイナスを殺す)は呆れるほどめまぐるしいが、ここに興奮した観客はどれくらいいたのだろう。

これはあくまでも私の推測だが、この劇を観た人、この戯曲を読んだ人は、ほぼ例外なく期待していたような満足を得ることができず、複雑な気分に陥ったのではないだろうか。なぜなら、最も邪悪な人物エアロンと、そのエアロンがタモーラに生ませた子供が、「舞台上」で悲劇的な最期を迎えないからである。

【関連サイト】

『タイタス・アンドロニカス』 封じられた言葉、封じられない言葉 [続き]

『タイタス・アンドロニカス』(白水社)

The Complete Works of William Shakespeare

日本シェイクスピア協会

月別インデックス

- February 2026 [1]

- April 2025 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- November 2023 [1]

- August 2023 [7]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- August 2022 [1]

- May 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- September 2021 [2]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- October 2020 [1]

- August 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [2]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [2]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- March 2019 [1]

- January 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [2]

- May 2018 [1]

- February 2018 [1]

- December 2017 [2]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [3]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [2]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [2]

- April 2016 [2]

- March 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- November 2015 [1]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [2]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [2]

- August 2014 [1]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [3]

- December 2013 [3]

- November 2013 [2]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [1]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- April 2013 [3]

- March 2013 [2]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- December 2012 [3]

- November 2012 [2]

- October 2012 [3]

- September 2012 [3]

- August 2012 [3]

- July 2012 [3]

- June 2012 [3]

- May 2012 [2]

- April 2012 [3]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [4]

- December 2011 [5]

- November 2011 [4]

- October 2011 [5]

- September 2011 [4]

- August 2011 [4]

- July 2011 [5]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [4]

- February 2011 [5]