「ブラー」と一致するもの

-

『ヘルプ』1995年作品 今思うと、1990年代はチャリティ・コンピレーション・アルバムの黄金時代だった。それは、考えてみると不思議なことじゃない。ロック史上初の大規模なチャリティ・コンサートは1971年にジョージ・ハリソンが主催したバングラデシュ・コンサートだったが、その後80年代にかけて大型イベントが続々開催されるようになり、他方で、ライヴ・エイドの『ド...

[続きを読む](2020.09.26) -

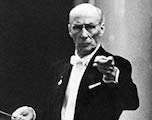

一つのオーケストラの真価を知らしめるには一人の名指揮者の存在が不可欠である。すぐれた指揮者がいて、素晴らしい公演が実現してこそ、その評価は高まり、名実共に一流オーケストラとなるのだ。レコードだけでは「録音技術の魔術でうまく聞こえるのだろう」などと言われかねない。 では、いわゆる世界三大オーケストラはどうだったのか。むろん彼らにも、来日して圧倒的な演奏を披...

[続きを読む](2020.09.03) -

「もし踊るなら、相手は伯爵夫人でなければ」 ワルツは4分の3拍子の舞曲で、18世紀後半に普及し始めた。語源はwal(t)zen(回る、回転する)ではないかと言われている。この舞曲が広まったのは、1815年、リーニュ公に「会議は踊る、されど進まず」と評されたウィーン会議からで、以後ヨーゼフ・ランナーやシュトラウス・ファミリーのワルツ曲が爆発的な人気を得た。 ...

[続きを読む](2020.07.03) -

ジョン・プライン『ジョン・プライン』1971年作品 洋楽ファンにとって、多くのアーティストがツアー・スケジュールに含めてくれる日本(厳密には東京か?)は恵まれた場所ではある。ただそれもジャンルによりけりで、地味なジャンルだとそうもいかない。〈アメリカーナ〉と括られるアメリカのルーツ音楽、特にカントリー音楽もそのひとつで、ゆえに筆者は、2005年にボナルー・フ...

[続きを読む](2020.05.26) -

ロマンティックか神経症か チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲は、1878年に作曲され、1881年12月4日にウィーンで初演された。作曲から初演までの経緯は、ピアノ協奏曲第1番と似ている。チャイコフスキーはこれをロシアの大演奏家レオポルト・アウアーに弾いてもらおうと考えていたが、アウアーに「演奏不可能だ」と突き返された。そこへ手を差し伸べたのがモスクワ音楽院...

[続きを読む](2020.04.05) -

ジャック・ティボーのヴァイオリンは甘い音がする。 でもフレージングや強弱の付け方が洗練されているので、べたつかず、すっきりとした後味を残す。古臭いと言われがちなポルタメントやヴィブラートの奏法も上品で優雅、時に官能的な艶を帯び、聴き手を魅了する。 協奏曲を弾く時も、小品を弾く時も、ティボーの解釈には理屈っぽさがない。作曲家に対する大げさな構えも感じられな...

[続きを読む](2020.03.13) -

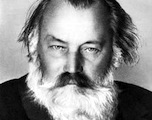

ブラームスの「田園」 ブラームスの交響曲第2番は1877年に作曲され、同年12月30日に初演された。指揮者はハンス・リヒター、オーケストラはウィーン・フィルである。初演は大成功を収めた。以来、その人気の高さは変わっていない。ブラームスの交響曲は4作品あり、いずれも傑作だが、第2番が好きだという人は非常に多い。 完成までに20年以上かかった交響曲第1番とは対照...

[続きを読む](2019.12.03) -

エフゲニー・ムラヴィンスキーは1938年から1988年まで50年間、ソ連最高のオーケストラ、レニングラード・フィルの常任指揮者を務めていた。国を代表する一流のオーケストラに一人の指揮者がここまで長く君臨した例はまれである。 2003年に制作されたドキュメンタリーによると、楽団内には厳しい規律があり、団員が5分でも遅刻すると2週間の停職処分を受けたという。...

[続きを読む](2019.11.01) -

自分の好きな作品を紹介し、おすすめの演奏を挙げる時、ルドルフ・ケンペの名前を出していることが少なくない。若い頃は極度の激しさ、奈落の底の暗さ、えぐるような鋭さを求めがちで、過剰な表現に走らないケンペに惹かれることは稀だったが、心身を満たす充実感を味わいたいという気持ちが強くなっている今、何度も聴きたくなる演奏となると、この人の録音に食指が動くのだ。 過剰で...

[続きを読む](2019.07.04) -

名は体を表す ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第23番は1804年から1805年にかけて作曲されたとみられている。「熱情(Appassionata)」という題は作曲者の死後、ハンブルクの出版社クランツによって付けられたものだが、まさに熱情をそのまま音楽に置き換えたような作品なので、おそらく今日でも、この作品を初めて聴く人は、オブラートに包まれていない激しい感情...

[続きを読む](2019.02.04)