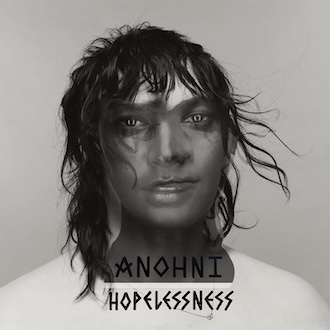

アノーニ 『ホープレスネス』

2025.08.24

アノーニ

『ホープレスネス』2016年作品

言うまでもなくその理由は気候変動であり、いかに深刻な問題であるかも随分前から分かっていた。きっかけは1997年に採択された京都議定書だったと記憶しているが、2000年代に入ると、気候変動に具体的に言及するポップソングも聴かれるようになる。バッド・レリジョンの「Kyoto Now!」(2002年)然り、ビースティ・ボーイズの「It Takes Time to Build」(2004年/今は亡きアダム・ヤウクが〈俺たちが選んだわけでもない大統領が議定書を無視した〉とラップしていた)然り。そして2010年代後半になると、チャイルディッシュ・ガンビーノ(2018年の「Feels Like Summer」)からポール・マッカートニー(2018年の「Despite Repeated Warning」)、ビリー・アイリッシュ(2019年の「all the good girls go to hell」)に至るまで様々なジャンル/世代のアーティストが気候変動を論じ、インディロックの世界ではワイズ・ブラッドの『Titanic Rising』(2019年)やザ・ウェザー・ステーションの『Ignorance』(2021年)など気候変動を主要なテーマと位置付けたアルバムも制作され、The 1975やビョークが環境活動家のグレタ・トゥンベリとコラボを行なったことも記憶に新しい。

中でも個人的に、現時点で最も音楽的刺激に富み、メッセージの説得力と危急性が抜きん出ていると思う曲を選ぶとすれば、迷わずアノーニ(旧名アントニー・ヘガティ)が2015年のCOP21開催に合わせて発表した「4 Degrees」を挙げる。タイトルの〈4度〉とは、IPCC(世界気象機関と国連環境計画が設立した気候変動に関する政府間パネル)が2014年の報告書で示した気温上昇の4つのシナリオのうち、最も著しい上昇幅。気候変動による深刻な影響を避けるには次の100年間の上昇幅を2度以内に抑える必要があり、4度を超えると半数の動植物の種が絶滅する可能性があるという。アノーニは敢えて、〈それはたった4度〉と皮肉を込めたリフレインを配し、川には無数の魚の死骸が浮かび、野原で動物たちが水を求めて鳴き叫ぶアポカリプスを描くのだ。

この曲はまた、それまでアントニー・アンド・ザ・ジョンソンズのリーダーとして活動していた彼女(トランスジェンダー女性である)の唯一のソロ・アルバム『Hopelessness』(2016年)を形作る、11のプロテスト・ソングのひとつでもある。英国に生まれ大学時代からニューヨークで暮らし、パフォーマンス・アーティストとして活動を始めたアノーニが、ザ・ジョンソンズを率いてファースト・アルバム『Antony and the Johnsons』をリリースしたのは1998年のこと。以来、フェミニストの視点に立った地球環境やジェンダーにまつわる問題提起を作品の中でも外でも重ね、生物の大量絶滅に関するドキュメンタリー映画『Racing Extinction』(2015年)のテーマ曲「Manta Ray」を手掛けて、アカデミー賞候補にも挙がった。そんな彼女がプロテスト・アルバムを構想したのは、本作の収録曲「Obama」でも触れている通り、リベラルなアジェンダを実現できなかった第2期オバマ政権への失望感も無関係ではなかったと察せられるが、どうせプロテストに徹するなら可能な限り間口を広げようと、ハドソン・モホークことロス・バーチャードとワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパタン、ふたりのエレクトロニック・プロデューサーをアノーニは起用。クラシカルなアレンジを取り入れたザ・ジョンソンズのインディロック路線とは一線を画し、トラップや1980年代のシンセポップの要素を取り入れた、往々にしてダンサブルなエレクトロニック・ポップ路線でアルバムを統一した。かつ、「4 Degrees」然りでできるだけシンプルに核心を突く表現を用いて、メッセージを伝えようと試みたのだ。打ち込みサウンドと彼女のマジカルな歌声との相性の良さは、過去にハーキュリーズ・アンド・ラヴ・アフェアらとの共演曲によって証明されていたが、本作でもシンセティックな音と並置することでソウルフルな深みが引き出され、神々しい後光で包み込んでいるかのような感覚さえある。

曲ごとのテーマは環境問題に限定されてはいない。まずアフガニスタンを舞台にしたオープニング曲「Drone Bomb Me」は、ドローン攻撃による民間人の巻き添え死に着目。米軍も深く関わった紛争を背景に、アノーニ曰く、ドローン攻撃の巻き添えで家族を殺されて生きる意思を失った少女が、どこか遠く離れた基地で無人機を操作している兵士に〈私もどうぞ吹き飛ばして〉と、懇願している。また、「4 Degrees」を挿んで3曲目の「Watch Me」では個人情報監視社会の恐ろしさを取り上げて、自分のプライバシーを知り尽くす国家安全保障局のエージェントにダイレクトに歌いかけるのだ。〈ダディは私を愛している、いつも見守ってくれているんだから〉と、まるで自分を見守る父親であるかのように。

次いで、「Execution(=処刑)」で目を向けるのは死刑制度。ご存知の通り一部の州で死刑制度を維持している米国は世界でもごく僅かの死刑存置国のひとつだが(曲の途中で死刑を廃止していない国の名前を並べているのだが、残念ながら日本は入っていない)、ゆえにこの曲では死刑を究極のアメリカン・ドリームと位置付け、死を待ち望む囚人をナレーターに据えている。「Drone Bomb Me」及び「Watch Me」と同じく、人権侵害の加害側と犠牲者の関係性を歪んだ依存的愛情の形として提示しているのだ。

愛情と言えば、ブレイクアップ・ソング仕立ての5曲目「I Don't Love You Anymore」は、何かしら信じていたものによる裏切りを歌っているように聞こえなくもないが、これに続くのがまさに裏切りの歌。前述した「Obama」であり、歌詞から察するに、内部告発者が罰せられることになったウィキリークス事件が、アノーニの心に特に重くのしかかっていたらしい。また「Crisis」は、そのオバマ政権も含めて9・11事件以降の米国政府がとった政策――虚偽の根拠をもとに戦争を仕掛けたり、グアンタナモ基地で他国民を裁判にもかけずに無期限に拘留して拷問したり――が相次ぐテロ事件やイスラム国のような組織の台頭をもたらして、暴力のサイクルを生んでいると指摘。アウトロで〈I'm sorry〉と何度もつぶやくアノーニは、なぜどこかで過ちを認めてこのサイクルを断ち切れなかったのかと、為政者たちに疑問を突きつける。

そして彼女は終盤の3曲で再び環境問題に立ち返り、資源の枯渇に瀕する地球を、虐げられ病に侵された女性に準えた「Marrow」では、〈We are all American now〉と宣言。つまり、自由や平等ではなく、弱肉強食の終わりのない利益追求という負の米国的価値観が今や世界を覆ってしまっているのだと説き、「Why Did You Separate Me From the Earth」と表題曲では、自然とのつながりを断ち、他の生物への影響を省みずに破壊の限りを尽くす人類の貪欲さを嘆く。だがアノーニは自分自身もその〈人類〉に含めることを忘れない。そう、本作は単に政府を糾弾するアルバムではなく、自らの加担を認める内省のアルバムでもあり、これ以上失うものがない絶望的状況であることを受け入れて初めて、リセットが可能になると諭しているように思うのだ。

そのリセットに際して、〈もう二度と乱暴な男を産むことはない〉と繰り返し誓って家父長制を拒絶するフェミニスト・アンセム「Violent Man」に、どうやら彼女はひとつのサジェスチョンを託している。創造し治癒する女性性の力こそが状況打破の重要な役割を担っているのではないか、と。それはちなみに、本作に続いて登場したアルバム『Utopia』でアノーニの盟友ビョークが辿り着いた回答でもあり、彼女は当時、トランプ大統領は家父長制の最後のあがきの象徴なのだと話していた。あれから10年近くが経ち、滝のように流れ落ちる汗を拭きながら過ごしている2025年の夏現在、最後のあがきは思っていたよりも長続きしている。

(新谷洋子)

【関連サイト】

ANOHNI(YouTube)

『ホープレスネス』収録曲

1. Drone Bomb Me/2. 4 Degrees/3. Watch Me/4. Execution/5. I Don't Love You Anymore/6. Obama/7. Violent Men/8. Why Did You Separate Me from the Earth?/9. Crisis/10. Hopelessness/11. Marrow

1. Drone Bomb Me/2. 4 Degrees/3. Watch Me/4. Execution/5. I Don't Love You Anymore/6. Obama/7. Violent Men/8. Why Did You Separate Me from the Earth?/9. Crisis/10. Hopelessness/11. Marrow

月別インデックス

- January 2026 [1]

- December 2025 [1]

- November 2025 [1]

- October 2025 [1]

- September 2025 [1]

- August 2025 [1]

- July 2025 [1]

- June 2025 [1]

- May 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]