ハイドン 交響曲第101番「時計」

2025.09.17

時計の振り子のように

1790年、長年楽長として仕えていたエステルハージ侯爵家を去った59歳のハイドンは、ロンドンで活躍するヴァイオリニストのヨハン・ペーター・ザロモンから新作オペラと12の交響曲を注文され、イギリスに滞在し、作曲の筆を進めた。ハイドンのイギリス訪問回数は2度で、1度目に交響曲第93番から98番、2度目に第99番から104番が演奏された。これらの作品はイギリスで好意的に迎えられ、総報酬は20,000グルデンにのぼったという。

12の交響曲は「ザロモン・セット」と呼ばれ、ハイドンの円熟期の傑作群として知られているが、「時計」はその中でも特に人気が高く、第94番「驚愕」、第100番「軍隊」、第104番「ロンドン」と並びコンサートでの演奏回数も多い。作曲技法は高度に洗練され、無駄がない。4つの楽章の役割もわかりやすく、ハイドンらしいユーモアも盛り込まれており、交響曲の楽しさを伝えるお手本のような作品となっている。

第1楽章はアダージョ(序奏)ープレスト(主部)。ソナタ形式。序奏はニ短調で、主部はニ長調。溌剌とした第1主題が現れる。転調を経て登場する第2主題は、第1主題から派生した軽やかで優美な旋律だ。展開部ではまず第2主題を展開させ、第1主題を絡ませる。情熱的なパッセージを経て、静かになると、第197小節で弦楽器がスラーで上昇する音型を示し(序奏の冒頭に似ている)、これを境に明るさを取り戻す。再現部は提示部に変化をつけた状態で進み、コーダで第1主題を効果的に繰り返し、力強く終わる。

第2楽章はアンダンテ。規則正しい伴奏のリズムの上に、愛らしい主要主題が現れる。これは2部形式となっており、1部が10小節、2部が24小節で、それぞれ反復される。この主題をもとに4つの変奏曲が紡がれていく。第1変奏はト短調で、歌劇の序曲のような劇的な響きに満ちている。第2変奏はフルート、オーボエ、ファゴット、ヴァイオリンから成る四重奏で、木管の美しい音色が心地よい。第3変奏は変ホ長調で主題の1部のみが扱われ、経過部を形成し、第4変奏でト長調に戻り、トゥッティで溌剌と進む。

第3楽章はアレグレット。明るくエレガントな主題がニ長調で奏でられ、反復される。華やかな舞踏会にでもいるような気分である。トリオではフルートが軽やかに歌い、各楽器と掛け合いをみせる。そして再び主題に戻り、終わる。反復が多く、当時としては大規模なメヌエットとなっている。なお、ハイドンはこの主題を気に入ったのか、音楽時計曲(Hob.XIX:29)に編曲している。

第4楽章はヴィヴァーチェ。自由なソナタ形式。ニ長調の主題が現れ、反復した後、フォルテで勢いよく疾走する。第1主題から派生した第2主題が登場した後、シンコペーションのリズムになり躍動感が出る。展開部では、まず第1主題の素材を用いて9小節のブリッジを形成し、はっきりと第1主題を繰り返してから、今度はニ短調で第1主題を劇的に響かせる。やがてヘ長調に転調し、第2主題の一部分を登場させるなどの変化をみせ、一時的にト短調に転調した後、ニ長調に戻る。ここから突然、第1主題が対位法で展開され、旋律が交錯する。再現部は第1主題の力強い響きで始まるが、すぐにコーダに入り、華々しく曲を閉じる。

両端楽章のテンポが速く、緩急のコントラストが楽しめるようになっている。要所要所で木管を活躍させているところも、耳に心地よく、好ましい。演奏時間としては5分に満たない第4楽章の構成も凝っていて、型にとらわれない創造意欲が感じられる。単一主題といっても過言ではない少ない素材で、こんなに華やかで優雅な音楽が生まれるのかと感嘆を禁じ得ない。

私が「時計」の演奏に求めているのは、勢いに流されていないこと、アンサンブルがほどよく引き締まっていて品があること、主題の反復が平板にならないこと、木管の音色が美しい(あるいは愛らしい)こと、メヌエットの響きが高雅であること、打楽器が鳴りすぎないことで、なかなか見つけるのが難しい。

昔から世評の高いピエール・モントゥー盤(1959年録音)は、当時のウィーン・フィルの艶やかな音を味わえる名演奏。速めのテンポで楽しげに弾いているが(音質も優秀)、アンサンブルはやや緩い。同じオケでも、カール・ミュンヒンガー盤(1954年録音)の方は全体的に端正で、弦の動きに弾力性がある。フルートの音色も素朴で愛らしい。特に後半の2つの楽章は良い出来だ。

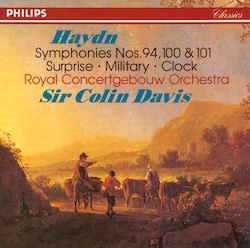

サー・コリン・デイヴィス盤(1979年録音)はコンセルトヘボウ管の音が魅力的で、アンサンブルも整っている。弦はきびきびして爽快、アーティキュレーションに細かな配慮があり平板に流れない。第2楽章はややテンポが速いように感じるが、オケの美しい音色が小さな不満を消しとばす。とりわけ第2変奏における木管の動きは麗しい天上の戯れのよう。ここだけでなく、全体的に木管の響かせ方がうまい。

他にも、ヤッシャ・ホーレンシュタイン盤(1957年録音)、フリッツ・ライナー盤(1963年録音)、オイゲン・ヨッフム盤(1973年録音)、サー・ゲオルグ・ショルティ盤(1981年録音)は、堅実さ、上品さ、愛らしさを備えた名演奏だと思う。もっと良い演奏があるのではないかと、新しい録音も聴いてみたが、概してテンポが速すぎ、打楽器が鳴りすぎ、繰り返し聴こうとは思えなかった。

(阿部十三)

【関連サイト】

Joseph Haydn:Symphony No.101 Hob.I-101(YouTube)

ヨーゼフ・ハイドン

[1732.3.31-1809.5.31]

交響曲第101番 ニ長調 「時計」 Hob.I:101

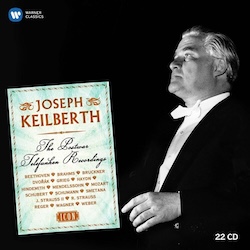

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

サー・コリン・デイヴィス指揮

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

録音:1979年

ヨーゼフ・カイルベルト指揮

バンベルク交響楽団

録音:1957年

[1732.3.31-1809.5.31]

交響曲第101番 ニ長調 「時計」 Hob.I:101

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

サー・コリン・デイヴィス指揮

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団

録音:1979年

ヨーゼフ・カイルベルト指揮

バンベルク交響楽団

録音:1957年

月別インデックス

- January 2026 [1]

- November 2025 [1]

- September 2025 [1]

- July 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]