「ワーグナー」と一致するもの

-

音による表現のエッセンス アントン・ヴェーベルンの「弦楽四重奏のための5つの楽章」は1909年に作曲された。作品番号は5。アルノルト・シェーンベルクのもとで研鑽を積んでいた頃、オペラの作曲計画が頓挫した後に起こった創作意欲の爆発を示す傑作である。まだ20代半ばだったヴェーベルンはここで調性的な世界から離れ、音の配列、強弱、音響、そして演奏法を徹底的に吟味し、...

[続きを読む](2014.07.25) -

指揮者の中の王 アルトゥーロ・トスカニーニは19世紀後半から20世紀半ばにかけて君臨したイタリアの大指揮者である。彼の登場により指揮者の地位、オペラの上演スタイル、オーケストラの演奏表現の在り方は大きく変わった。かのオットー・クレンペラーが「指揮者の中の王」と呼ぶほどその影響力は絶大だった。トスカニーニは単に指揮棒を振るだけの人ではなく、音楽監督ないし芸術監...

[続きを読む](2014.07.08) -

陶酔の様式 ワンフレーズだけで聴き手を陶酔させる音楽がある。ギョーム・ルクーのヴァイオリン・ソナタはその最たる例で、冒頭の旋律が流れると心がとけそうになる。ゆるやかに下降して上昇するこのフレーズだけでルクーは音楽史に名を残したといっても過言ではない。それほどまでに美しい。 ギョーム・ルクーは24歳の若さで亡くなったベルギー出身の作曲家。1870年1月20日に...

[続きを読む](2014.06.27) -

巧緻なるデフォルメ パウル・ヒンデミットの『ウェーバーの主題による交響的変容』は1943年8月に完成し、翌年1月にアルトゥール・ロジンスキ指揮のニューヨーク・フィルにより初演された。アメリカ時代、ヒンデミットは『キューピッドとプシュケ』、『エロディアード』、『シンフォニア・セレーナ』などを作曲しているが、それらの中で『ウェーバーの主題による交響的変容』は最も...

[続きを読む](2014.05.02) -

「人間は深い淵だ。底をのぞくと目が回るようだ」 アルバン・ベルクの歌劇『ヴォツェック』は1914年に着手され、幾度かの中断を経て1922年に完成した。台本のベースとなっているのは、23歳で夭折した天才劇作家ゲオルク・ビューヒナーの『ヴォイツェック』。この舞台を観たベルクが、オペラ化するために自ら筆をとったのである。 ビューヒナーの劇は、実際にあった出来事から...

[続きを読む](2014.04.11) -

死へと向かう愛 リヒャルト・ワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』は1857年10月から1859年8月にかけて作曲された。台本は、ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクの叙事詩(12世紀頃)から得たインスピレーションをもとに、ワーグナー自身が書き上げた。トリスタン伝説をオペラにする計画は元々ロベルト・シューマンが練っていたが実現せず、その弟子カール・リッタ...

[続きを読む](2014.01.10) -

ウィレム・メンゲルベルクは19世紀末から20世紀半ばにかけて活躍したオランダの大指揮者であり、トスカニーニ、ワルター、フルトヴェングラーを含むいわゆる「四大巨匠」の一人である。彼は必要とあらば楽譜上の指示を自己流に変更し、お馴染みの作品から瞠目すべきニュアンスを引き出して音楽的効果を上げる達人だった。そのロマン主義的なスタイルと、細部の表現に徹底してこだわ...

[続きを読む](2013.12.11) -

1830年に生まれた革命的交響曲 幻想交響曲が完成したのは1830年のことである。ベートーヴェンが世を去ってから3年しか経っていないのに、ここまで奇想天外な交響曲がフランスから生まれたという事実には驚嘆するほかない。しかも作曲当時、エクトル・ベルリオーズは26歳だったのである。 作曲の原動力になったのは恋である。若手の登竜門とされるローマ賞に挑戦して落選した...

[続きを読む](2013.11.26) -

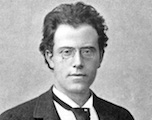

「悲劇的」を超えて 一番最初に聴いたマーラーの交響曲は第7番だった、という人はどれくらいいるのだろう。おそらくそこまで多くないのではないか。私の場合、誰にいわれたわけでもなく、何のガイドブックを読んだわけでもなく、結果的に第7番を最後に聴いた。そして、大袈裟にいえば、これまでほかの交響曲に親しんできたのは、第7番の世界に入るための準備であったかのような気持ち...

[続きを読む](2013.02.12) -

チェボターリの後継者 美貌と美声と才能に恵まれ、究極の才色兼備を体現した名歌手である。早世したマリア・チェボターリの正当な後継者といってもいい。その声は艶があって美しいだけでなく、清潔感があり、しかも聴き手の耳を威圧することなく、ホールの隅々にまで響くような浸透性を備えている。レガートのなめらかさも特筆もので、歌い口に気品がある。そして歌詞の世界を、理智的な...

[続きを読む](2012.11.28)