R.シュトラウス 楽劇『サロメ』

2014.09.11

彼女が踊るとき、エロスと暴力は解放される

1891年にフランス語で書かれたオスカー・ワイルドの『サロメ』は、翌年サラ・ベルナール主演で上演される予定だったが、検閲官から上演禁止令が出て封印された。初演されたのは1896年になってからのことである。当時ワイルドは男色の罪で獄中にあった。

1891年にフランス語で書かれたオスカー・ワイルドの『サロメ』は、翌年サラ・ベルナール主演で上演される予定だったが、検閲官から上演禁止令が出て封印された。初演されたのは1896年になってからのことである。当時ワイルドは男色の罪で獄中にあった。

原作者が亡くなった翌年の1901年、マックス・ラインハルト演出による舞台が大成功を収め、ようやく『サロメ』を受け入れる土壌が形成されはじめた。そして1903年、ヘドヴィヒ・ラハマンによるドイツ語訳が出版され、リヒャルト・シュトラウスが作曲に着手することになる。シュトラウスは戯曲をほとんどそのまま台本として用いることにし、華麗かつ激越な音楽をつけ、美しい台詞で編まれた『サロメ』の官能性と凶暴性を聴覚的に増進させることに成功した。

楽劇『サロメ』の初演が行われたのは、1905年12月9日。それは極彩色の狂気と共に、エロスとバイオレンスが縛めを断った日でもある。以降、不道徳と非難されたり、上演禁止の憂き目に遭ったりしながらも、世界各地で上演されるようになった。今日、「サロメが上演された」と耳にする人の大半は、戯曲ではなく楽劇の『サロメ』の方を思い浮かべるに違いない。

世に背徳的な作品、グロテスクな作品が数多ある中で、『サロメ』が非難されたのは、この物語が聖書(マタイによる福音書、マルコによる福音書)から派生したためである。サロメという名前は聖書には出てこないが、王の誕生日に少女が踊りを披露し、その褒美として、母にいわれるまま王にバプティスマのヨハネの生首を所望する場面は、多くの芸術家にインスピレーションを与えた。そうして歪曲され、創造されたサロメ像は、頽廃的魅力を持つ背徳のアイコンとなったのである。ジュリア・クリステヴァはこれを「女性への賛美」ではなく、「女性がひき起こす恐怖のあらゆる力」の表象と看破したが、いずれにしても敬虔なクリスチャンが表立って歓迎できないものであることには変わりない。

『サロメ』は一幕もので、前奏曲はなく、クラリネットがサロメの動機を奏した後、すぐに歌手が歌いはじめる。王女サロメに恋心を抱いている若い警護隊長ナラボートは、宮殿のテラスから、饗宴の間にいるサロメのことを凝視している。小姓はそんなに見つめてはいけないと警告するが、ナラボートは自分を抑えることができない。やがて継父ヘロデ王のいやらしい眼差しにたえられなくなったサロメがテラスにやって来る。隠し井戸にいる予言者ヨカナーン(ヨハネ)の声に惹かれたサロメは、ナラボートに頼み、ヨカナーンを井戸から出させる。姿を現したヨカナーンに言い寄るサロメ。その様子を見たナラボートは嫉妬のあまり自殺する。サロメはしつこくヨカナーンに迫る。ヨカナーンは「退がれ、ソドムの娘、私にさわるな」と拒絶し、自ら井戸に降りて行く。

そこへ、サロメを性的対象として見ている継父ヘロデ王とサロメの実母である妃ヘローディアスがやってくる。まもなくヨカナーンをめぐり、ユダヤ人とナザレ人が議論を始める。ヨカナーンのことを恐れているヘロデ王は、「ヨカナーンをユダヤ人に引き渡して」というヘローディアスの願いを退け、気晴らしにサロメに踊ってほしいと懇願する。はじめのうちは相手にしなかったサロメだが、望むものを何でも与えようというヘロデ王の言葉を聞き、「7つのヴェールの踊り」を披露する。そして「銀の盆にのせたヨカナーンの首」を所望し、王を混乱させる。王はなんとか別のものに替えさせようとするが、サロメの気持ちは揺るがない。諦めた王はヨカナーンの首を斬らせる。サロメは生首を見て歓喜し、その唇に接吻して陶酔する。おぞましい光景を目の当たりにした王は、彼女のことを狂気に陥った怪物とみなし、部下に命じて処刑させる。

通常のオペラ作品に比べると上演時間は短いが、サロメは歌手にとって難役である。何しろ乙女の可憐さ、残酷さと背中合わせの純粋さ、ヴァンプの妖しさ、イゾルデの劇的性格、肉体表現(舞踏)の技量まで要求されているのだ。権威ある王役にバスやバリトンではなくテノールを配しているのも、ユニークな点である。

ヘッケルフォーン(バリトン・オーボエの一種)やチェレスタまでも含む大編成オケを自在に駆使した華麗なオーケストレーション、コントラバスや打楽器の大胆な扱い方など、聴覚的な面での独自性は、同時代に作られたオペラの中では群を抜いている。サロメの動機を巧みに循環させ、全体の構成に統制感をもたらしているのも、登場人物それぞれにテーマを与えて細かな性格設定を施しているのも、天才の仕事と評するほかない。この原作にしてこの音楽あり、と感じさせるほどの不可分性が生まれている。

後半に挿入された管弦楽曲「7つのヴェールの踊り」は『サロメ』の急所とも弱点とも言われる部分である。ここでは約10分間歌手が踊り続けるのだが、踊りが視覚的に退屈な内容だと、せっかくそれまで蓄えてきた音楽的感興が一気に削がれてしまう。これをどのように見せるかは、歌手と演出家にとって厄介な課題であり、腕の見せどころでもある。私自身は「7つのヴェールの踊り」を偏愛しているが、この音楽が要求している舞台上の効果は容易に得られないと考えている。

1990年代以降は、歌手が舞台上でリアルなストリップを行い、最後は文字通り全裸になるというやり方が増えてきた。私も観たことがあるが、たしかにこれなら視覚的に退屈しない。ただし、シュトラウス自身は「趣味の限界を超えるもの」に対して疑念を示し、「清らかな処女であり王女であるサロメの踊りは、簡単で高貴なものでしかあり得ない」と釘をさしている。扇情的にならず、踊りや佇まいの魅力だけでこの場面を牽引するのは、歌手には至難の技である。

『サロメ』のクライマックスといえば、一般的には、銀の盆にのせられたヨカナーンの首が出てきてからラストまでを指すが、私が最も重視しているのは、首斬り役のナーマンが井戸に降りて行った後、愛しい人の首を待つサロメの独白部分である。待っている間、サロメは胸をときめかせ、未成熟の青い背徳感に興奮して身悶えし、焦り、苛立つ。サロメの心理の深層があらわになる非常に大事な場面だ。

ここでコントラバスから繰り返し発せられる不気味な変ロ音は、首を斬る音と解釈してよいだろう。鉈でばっさり斬らず、じわじわ斬っているようだ。プーランクの『カルメル会修道女の対話』以上の恐ろしさである。シュトラウスは「コントラバスの高い変ロ音の音は、殺される人間の叫び声ではない。首が運ばれてくるのをいらいらと待ち受けているサロメ自身の内心のため息である」とことわっているが、私には本心の言葉とは思えない。仮に不自然な「ため息」だとしても、首を斬る音と錯覚するように仕向けていることは疑い得ない。

シュトラウスが理想のサロメとみなしていた名歌手マリア・チェボターリがこの場面で披露する独白は、16歳の王女の性格の異常さと無邪気さをあますところなく表現していて申し分ない。私が所有しているのはコヴェント・ガーデンで行われたライヴの音源だが、この古い音質からも、跳ね回るような感情の動きは十分伝わってくる。

オペラの世界には、必ずその世代を代表するサロメ歌手がいるものだ。ざっと振り返ってみても、アメリカでセンセーションを巻き起こしたリューバ・ヴェリッチュから、クリステル・ゴルツ、アストリッド・ヴァルナイ、リーザ・デラ・カーザ、インゲ・ボルク、ヒルデガルト・ベーレンス、テレサ・ストラータス、マリア・ユーイング、キャサリン・マルフィターノ、エイラナ・ラッパライネン、カミッラ・ニールンド、ナディア・ミヒャエル、エリカ・ズンネガルドまで、容姿も国籍も様々だが、系譜は途絶えていない。

『サロメ』の理想的な指揮者として一番に名前を挙げておきたいのは、クレメンス・クラウスである。彼が遺した音源は2種類ある。先にふれたコヴェント・ガーデンでのライヴ盤(1947年9月30日)、クリステル・ゴルツを起用したセッション録音(1954年3月録音)だ。前者はエキサイティングな演奏の最右翼、後者は『サロメ』の全体像を掴む上で恰好の音源だと思う。クラウスは歌手とオーケストラを巧みに統御し、妖しさと鮮明さ、狂気と気品を共存させる。かといって、バランスよくほどほどに、というのではない。芳烈さを出すところでは思いきり噴出させ、むせるような香りを漂わせる。エロスもバイオレンスも解放する。ただ、それらを包む外気はどこかひんやりしている。

ヘルベルト・フォン・カラヤンとウィーン・フィルの組み合わせによる演奏(1977年〜1978年録音)は、流麗で迫力もあるが、そこから繰り出される劇的音響にはなんとなく見かけ倒しの感じがつきまとう。ただ、サロメ役のヒルデガルト・ベーレンスが「私が今すぐほしいのは、銀の盆にのせた......」と歌い、ヘロデ王による中断をはさみ、「......ヨカナーンの首です」を続けるところは絶美で、聴く者を瞬間的に陶酔させる。いかにもカラヤンが好みそうな箇所だ。

ヘルベルト・フォン・カラヤンとウィーン・フィルの組み合わせによる演奏(1977年〜1978年録音)は、流麗で迫力もあるが、そこから繰り出される劇的音響にはなんとなく見かけ倒しの感じがつきまとう。ただ、サロメ役のヒルデガルト・ベーレンスが「私が今すぐほしいのは、銀の盆にのせた......」と歌い、ヘロデ王による中断をはさみ、「......ヨカナーンの首です」を続けるところは絶美で、聴く者を瞬間的に陶酔させる。いかにもカラヤンが好みそうな箇所だ。

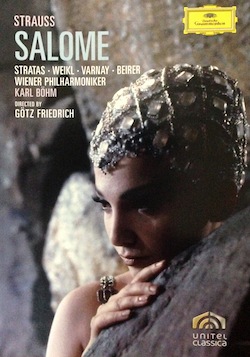

映像では、ゲッツ・フリードリヒ演出によるユニテルの作品(1974年収録)が有名で、カール・ベーム指揮、ウィーン・フィルによる演奏も最上級。サロメ役がテレサ・ストラータス、ヘローディアス役がアストリッド・ヴァルナイということもあり、まず理想的な布陣といってよいのだが、カメラワークが冗長である。中でも「7つのヴェールの踊り」の場面は、カメラも踊りも退屈で早送りしたくなる。セックスばかりのシニカルな演出に付き合わされるよりはマシだが、鬼才ゲッツ・フリードリヒにしては(後半は特に)閃きがあまり感じられない演出だと思う。「7つのヴェールの踊り」に関しては、キャサリン・マルフィターノがサロメ役を歌い、ジュゼッペ・シノーポリが指揮を務めた1990年のライヴ映像の方が見応えがある。

【関連サイト】

Richard Strauss Online

原作者が亡くなった翌年の1901年、マックス・ラインハルト演出による舞台が大成功を収め、ようやく『サロメ』を受け入れる土壌が形成されはじめた。そして1903年、ヘドヴィヒ・ラハマンによるドイツ語訳が出版され、リヒャルト・シュトラウスが作曲に着手することになる。シュトラウスは戯曲をほとんどそのまま台本として用いることにし、華麗かつ激越な音楽をつけ、美しい台詞で編まれた『サロメ』の官能性と凶暴性を聴覚的に増進させることに成功した。

楽劇『サロメ』の初演が行われたのは、1905年12月9日。それは極彩色の狂気と共に、エロスとバイオレンスが縛めを断った日でもある。以降、不道徳と非難されたり、上演禁止の憂き目に遭ったりしながらも、世界各地で上演されるようになった。今日、「サロメが上演された」と耳にする人の大半は、戯曲ではなく楽劇の『サロメ』の方を思い浮かべるに違いない。

世に背徳的な作品、グロテスクな作品が数多ある中で、『サロメ』が非難されたのは、この物語が聖書(マタイによる福音書、マルコによる福音書)から派生したためである。サロメという名前は聖書には出てこないが、王の誕生日に少女が踊りを披露し、その褒美として、母にいわれるまま王にバプティスマのヨハネの生首を所望する場面は、多くの芸術家にインスピレーションを与えた。そうして歪曲され、創造されたサロメ像は、頽廃的魅力を持つ背徳のアイコンとなったのである。ジュリア・クリステヴァはこれを「女性への賛美」ではなく、「女性がひき起こす恐怖のあらゆる力」の表象と看破したが、いずれにしても敬虔なクリスチャンが表立って歓迎できないものであることには変わりない。

『サロメ』は一幕もので、前奏曲はなく、クラリネットがサロメの動機を奏した後、すぐに歌手が歌いはじめる。王女サロメに恋心を抱いている若い警護隊長ナラボートは、宮殿のテラスから、饗宴の間にいるサロメのことを凝視している。小姓はそんなに見つめてはいけないと警告するが、ナラボートは自分を抑えることができない。やがて継父ヘロデ王のいやらしい眼差しにたえられなくなったサロメがテラスにやって来る。隠し井戸にいる予言者ヨカナーン(ヨハネ)の声に惹かれたサロメは、ナラボートに頼み、ヨカナーンを井戸から出させる。姿を現したヨカナーンに言い寄るサロメ。その様子を見たナラボートは嫉妬のあまり自殺する。サロメはしつこくヨカナーンに迫る。ヨカナーンは「退がれ、ソドムの娘、私にさわるな」と拒絶し、自ら井戸に降りて行く。

そこへ、サロメを性的対象として見ている継父ヘロデ王とサロメの実母である妃ヘローディアスがやってくる。まもなくヨカナーンをめぐり、ユダヤ人とナザレ人が議論を始める。ヨカナーンのことを恐れているヘロデ王は、「ヨカナーンをユダヤ人に引き渡して」というヘローディアスの願いを退け、気晴らしにサロメに踊ってほしいと懇願する。はじめのうちは相手にしなかったサロメだが、望むものを何でも与えようというヘロデ王の言葉を聞き、「7つのヴェールの踊り」を披露する。そして「銀の盆にのせたヨカナーンの首」を所望し、王を混乱させる。王はなんとか別のものに替えさせようとするが、サロメの気持ちは揺るがない。諦めた王はヨカナーンの首を斬らせる。サロメは生首を見て歓喜し、その唇に接吻して陶酔する。おぞましい光景を目の当たりにした王は、彼女のことを狂気に陥った怪物とみなし、部下に命じて処刑させる。

通常のオペラ作品に比べると上演時間は短いが、サロメは歌手にとって難役である。何しろ乙女の可憐さ、残酷さと背中合わせの純粋さ、ヴァンプの妖しさ、イゾルデの劇的性格、肉体表現(舞踏)の技量まで要求されているのだ。権威ある王役にバスやバリトンではなくテノールを配しているのも、ユニークな点である。

ヘッケルフォーン(バリトン・オーボエの一種)やチェレスタまでも含む大編成オケを自在に駆使した華麗なオーケストレーション、コントラバスや打楽器の大胆な扱い方など、聴覚的な面での独自性は、同時代に作られたオペラの中では群を抜いている。サロメの動機を巧みに循環させ、全体の構成に統制感をもたらしているのも、登場人物それぞれにテーマを与えて細かな性格設定を施しているのも、天才の仕事と評するほかない。この原作にしてこの音楽あり、と感じさせるほどの不可分性が生まれている。

後半に挿入された管弦楽曲「7つのヴェールの踊り」は『サロメ』の急所とも弱点とも言われる部分である。ここでは約10分間歌手が踊り続けるのだが、踊りが視覚的に退屈な内容だと、せっかくそれまで蓄えてきた音楽的感興が一気に削がれてしまう。これをどのように見せるかは、歌手と演出家にとって厄介な課題であり、腕の見せどころでもある。私自身は「7つのヴェールの踊り」を偏愛しているが、この音楽が要求している舞台上の効果は容易に得られないと考えている。

1990年代以降は、歌手が舞台上でリアルなストリップを行い、最後は文字通り全裸になるというやり方が増えてきた。私も観たことがあるが、たしかにこれなら視覚的に退屈しない。ただし、シュトラウス自身は「趣味の限界を超えるもの」に対して疑念を示し、「清らかな処女であり王女であるサロメの踊りは、簡単で高貴なものでしかあり得ない」と釘をさしている。扇情的にならず、踊りや佇まいの魅力だけでこの場面を牽引するのは、歌手には至難の技である。

『サロメ』のクライマックスといえば、一般的には、銀の盆にのせられたヨカナーンの首が出てきてからラストまでを指すが、私が最も重視しているのは、首斬り役のナーマンが井戸に降りて行った後、愛しい人の首を待つサロメの独白部分である。待っている間、サロメは胸をときめかせ、未成熟の青い背徳感に興奮して身悶えし、焦り、苛立つ。サロメの心理の深層があらわになる非常に大事な場面だ。

ここでコントラバスから繰り返し発せられる不気味な変ロ音は、首を斬る音と解釈してよいだろう。鉈でばっさり斬らず、じわじわ斬っているようだ。プーランクの『カルメル会修道女の対話』以上の恐ろしさである。シュトラウスは「コントラバスの高い変ロ音の音は、殺される人間の叫び声ではない。首が運ばれてくるのをいらいらと待ち受けているサロメ自身の内心のため息である」とことわっているが、私には本心の言葉とは思えない。仮に不自然な「ため息」だとしても、首を斬る音と錯覚するように仕向けていることは疑い得ない。

シュトラウスが理想のサロメとみなしていた名歌手マリア・チェボターリがこの場面で披露する独白は、16歳の王女の性格の異常さと無邪気さをあますところなく表現していて申し分ない。私が所有しているのはコヴェント・ガーデンで行われたライヴの音源だが、この古い音質からも、跳ね回るような感情の動きは十分伝わってくる。

オペラの世界には、必ずその世代を代表するサロメ歌手がいるものだ。ざっと振り返ってみても、アメリカでセンセーションを巻き起こしたリューバ・ヴェリッチュから、クリステル・ゴルツ、アストリッド・ヴァルナイ、リーザ・デラ・カーザ、インゲ・ボルク、ヒルデガルト・ベーレンス、テレサ・ストラータス、マリア・ユーイング、キャサリン・マルフィターノ、エイラナ・ラッパライネン、カミッラ・ニールンド、ナディア・ミヒャエル、エリカ・ズンネガルドまで、容姿も国籍も様々だが、系譜は途絶えていない。

『サロメ』の理想的な指揮者として一番に名前を挙げておきたいのは、クレメンス・クラウスである。彼が遺した音源は2種類ある。先にふれたコヴェント・ガーデンでのライヴ盤(1947年9月30日)、クリステル・ゴルツを起用したセッション録音(1954年3月録音)だ。前者はエキサイティングな演奏の最右翼、後者は『サロメ』の全体像を掴む上で恰好の音源だと思う。クラウスは歌手とオーケストラを巧みに統御し、妖しさと鮮明さ、狂気と気品を共存させる。かといって、バランスよくほどほどに、というのではない。芳烈さを出すところでは思いきり噴出させ、むせるような香りを漂わせる。エロスもバイオレンスも解放する。ただ、それらを包む外気はどこかひんやりしている。

映像では、ゲッツ・フリードリヒ演出によるユニテルの作品(1974年収録)が有名で、カール・ベーム指揮、ウィーン・フィルによる演奏も最上級。サロメ役がテレサ・ストラータス、ヘローディアス役がアストリッド・ヴァルナイということもあり、まず理想的な布陣といってよいのだが、カメラワークが冗長である。中でも「7つのヴェールの踊り」の場面は、カメラも踊りも退屈で早送りしたくなる。セックスばかりのシニカルな演出に付き合わされるよりはマシだが、鬼才ゲッツ・フリードリヒにしては(後半は特に)閃きがあまり感じられない演出だと思う。「7つのヴェールの踊り」に関しては、キャサリン・マルフィターノがサロメ役を歌い、ジュゼッペ・シノーポリが指揮を務めた1990年のライヴ映像の方が見応えがある。

(阿部十三)

【関連サイト】

Richard Strauss Online

リヒャルト・シュトラウス

[1864.6.11-1949.9.8]

楽劇『サロメ』 作品54

【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)

マリア・チェボターリ、マルコ・ロートミュラー

ユリウス・パツァーク、エリザベート・ヘンゲン

クレメンス・クラウス指揮

ウィーン国立歌劇場管弦楽団

録音:1947年9月30日(ライヴ)

テレサ・ストラータス、ベルント・ヴァイクル

ハンス・バイラー、アストリッド・ヴァルナイ

カール・ベーム指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ゲッツ・フリードリヒ演出

収録:1974年7月〜8月

[1864.6.11-1949.9.8]

楽劇『サロメ』 作品54

【お薦めディスク】(掲載CDジャケット:上から)

マリア・チェボターリ、マルコ・ロートミュラー

ユリウス・パツァーク、エリザベート・ヘンゲン

クレメンス・クラウス指揮

ウィーン国立歌劇場管弦楽団

録音:1947年9月30日(ライヴ)

テレサ・ストラータス、ベルント・ヴァイクル

ハンス・バイラー、アストリッド・ヴァルナイ

カール・ベーム指揮

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ゲッツ・フリードリヒ演出

収録:1974年7月〜8月

月別インデックス

- January 2026 [1]

- November 2025 [1]

- September 2025 [1]

- July 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]