ブラームス ハイドンの主題による変奏曲

2021.10.03

「聖アントニウスのコラール」から始まる物語

1870年、ウィーン学友協会の司書でハイドン研究家のカール・フェルディナンド・ポールから、ハイドン作とされる「ディヴェルティメント 変ロ長調 Hob.II.46」の存在を教えられたブラームスは、「聖アントニウスのコラール」と題された第2楽章を主題に変奏曲を書こうと思い立ち、管弦楽版と2台ピアノ版の両方を作曲し始めた。

作品目録では、2作とも作品番号56とされ、管弦楽版は「作品56a」、2台ピアノ版は「作品56b」と表記されている。ブラームス自身は「この作品はそもそもオーケストラのための変奏曲です」と語り、一方で、「2台ピアノ版を編曲とみなす意見は好みません」と語っているので、どちらかを優位に置く意図はなかったものと思われる。

現在では、「ディヴェルティメント 変ロ長調 Hob.II.46」はハイドンの作ではなく、イグナツ・プレイエルの作品ではないかと言われている。真相ははっきりしない。肝心の第2楽章「聖アントニウスのコラール」については、古い讃美歌からの引用とみなす向きもある。ただ、いずれにしても当時のブラームスには関係のない話だ。彼はこの主題をハイドンのものとみなして作曲し、管弦楽史上に輝く大傑作に仕上げたのである。

変奏曲はブラームスが得意としていた形式で、すでに「ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ」や「パガニーニの主題による変奏曲」といったピアノ曲を書いていたが、1873年以前に書かれた管弦楽曲は決して多くない。目立つところでは、セレナード第1番と第2番があるくらいだ。それらに比べると、『ハイドン変奏曲』はオーケストレーションの面で一段の進境を示しており、過去に交響曲を何作か書いてきた作曲家の手になるものと言われても違和感がないほど、充実した内容を持っている。

作品は、主題と8つの変奏曲と終曲で成り立っている。各変奏は緩急強弱の変化に富みながらも、ばらついた感じがない。落ち着いた味わいのある讃美歌風の主題「聖アントニウスのコラール」(変ロ長調)が、山あり谷あり、明あり暗ありの変奏を経て、スケール感のある終曲に到達するさまは、人生の物語を見ているかのようで、真に感動的である。

第1変奏(変ロ長調)は常に前進して上昇するような気分を持つ。第2変奏(変ロ短調)は強音が印象的で情熱的。第3変奏(変ロ長調)は明るくのびやかで牧歌的。第4変奏(変ロ短調)は秋のわびしさを感じさせる枯れ葉色の美しい世界である。第5変奏(変ロ長調)は躍動的で快活そのもの。第6変奏(変ロ長調)も軽快に始まるが、まもなくダイナミックな強音が横溢する。第7変奏(変ロ長調)はシチリアーノ風とも評される優しい楽想で、清澄な朝の空気を思わせる。そして、神秘的な暗がりの中を手探りで進むような第8変奏(変ロ短調)の後、光の降り注ぐ終曲が始まる。

終曲(変ロ長調)はパッサカリアで、まず主題「聖アントニウスのコラール」をもとにした旋律(5小節)が低弦によって奏でられ、これが様々な楽器によって19回繰り返される。17回目になると「聖アントニウスのコラール」そのものがはっきりと現れ、やがてこのコラールが高らかに響き、華やかに締めくくられる。

『ハイドン変奏曲』の終曲でパッサカリアの形を用いたことが、その後、交響曲第4番の第4楽章を作曲する際に大きく影響したという話はよく聞く。ただ、それ以外にも、このオーケストレーションの豊潤な色彩感と交響曲第2番との関連性や、第4変奏と交響曲第3番の第3楽章との関連性など、様々な作品との繋がりについて思いを巡らせてみたくなる。

演奏会ではあまり聴く機会がないが、録音の種類は多い。ジョージ・セル指揮、クリーヴランド管による演奏(1964年録音)は楷書の演奏。アンサンブルが締まっていて、テンポがよく、強弱もはっきりしていて、終始フレーズの形がきちんと浮き彫りにされている。うるさくなりがちな最後のトライアングルの音は控えめである。

ただ、木管にフォーカスして聴くなら、ヨーゼフ・クリップス指揮、フィルハーモニア管による演奏(1963年録音)が最も面白い。冒頭の主題から木管の歌わせ方が変わっていて、その後は、木管が描く模様の変化を見せるような変奏曲となっている。私は初めて聴いた時、こんなアプローチがあったのかと驚かされ、新鮮な感動を覚えた。

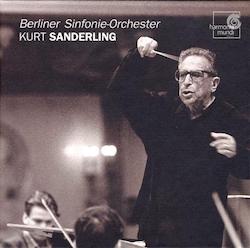

クルト・ザンデルリンク指揮、ベルリン響による演奏(2002年ライヴ録音)はゆったりとしたテンポで、まずは主題をたっぷりと聴かせる。あっさりと終わらせがちな第8変奏でも神秘的な雰囲気がよく出ていて好ましい。終曲では清澄な響きが広がっていくような爽快感を覚える。

セルジウ・チェリビダッケ指揮、ミュンヘン・フィルによる演奏(1980年ライヴ録音)は、完璧に制御された遅めのテンポと柔らかな響きが魅力で、第1変奏から第4変奏までは「このフレーズはこう演奏されるもの」という概念を覆してくる。ただ、第7変奏や終曲でフレージングの細かな処理に甘さがあるのが(ライヴだとしても)もったいない。

クラウディオ・アバド指揮、ベルリン・フィルによる演奏(1990年録音)は、冒頭の主題から優しい歌心に溢れていて、あたたかみがある。緩急強弱の変化は精妙にコントロールされていて、しかもその表現がわざとらしくない。さすがベルリン・フィルだ。第7変奏はあっさり味だが、終曲のスケール感は大きく、余韻が深い。

古いところでは、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ウィーン・フィルによる演奏(1952年ライヴ録音)が良い。第4変奏はテンポが遅く、陰影が濃い。弦にずっしりとした重みがあり、底から湧き上がるような悲哀を感じさせる。第8変奏はたおやかで美しく、終曲の弦もよく歌っている。

カール・ベーム&ウィーン・フィル盤(1977年録音)は第7変奏が素晴らしい。弦の響きが絶美である。レナード・バーンスタイン&ウィーン・フィル盤(1981年録音)の第7変奏も良いが、秀逸なのは第8変奏で、ティンパニ、低弦を使って終曲で何かが起こりそうな予兆をうまく表現している。クリストフ・エッシェンバッハ&ヒューストン響による演奏(1992年録音)は、冒頭の主題が古風な響きを持っていて香り高い。金管の強めの音と木管の音のバランスが絶妙で、(ヒューストン響なのに)ドイツ的な重厚さを醸している。

(阿部十三)

ヨハネス・ブラームス

[1833.5.7-1897.4.3]

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)

クルト・ザンデルリンク指揮

ベルリン交響楽団

録音:2002年(ライヴ)

ヨーゼフ・クリップス指揮

フィルハーモニア管弦楽団

録音:1963年

[1833.5.7-1897.4.3]

ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)

クルト・ザンデルリンク指揮

ベルリン交響楽団

録音:2002年(ライヴ)

ヨーゼフ・クリップス指揮

フィルハーモニア管弦楽団

録音:1963年

月別インデックス

- January 2026 [1]

- November 2025 [1]

- September 2025 [1]

- July 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]