ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第31番

2023.11.05

「嘆きの歌」から輝かしい結末へ

抒情味に富んだ作品で、旋律が美しい。構成も素晴らしく、変化に富んでいるが簡潔にまとまっている。ここには甘い夢、懐かしい過去、快活な冒険があり、憂愁と悲嘆がある。途中で闇が濃くなる。しかし、そこから力強く歩き出し、暗いところを突き抜け、自らの意思の力で輝きを手にする。ベートーヴェンの数あるピアノ作品の中でも屈指の感動的なフィナーレだ。

第1楽章はモデラート・カンタービレ・モルト・エスプレッシーヴォ。変イ長調。朝の穏やかな目覚めを思わせる美しい第1主題が奏でられ、すぐに快活に愛らしく躍動する。清らかな第2主題が現れた後、クレッシェンドで強さを増して高潮するが、一時的なもので終わる。展開部では第1主題が転調しながら8回繰り返され、寄り道もなく再現部へ。第1主題がみずみずしいアルペジオの伴奏で奏でられ、転調して第2主題以降まで進む。コーダでは第1主題の冒頭部分が回想され、静かに閉じられる。

第2楽章はアレグロ・モルト。へ短調。スケルツォ的な性格を持った3部形式で、自由な発想と力強い響きに溢れている。主題はリズミカルで、前半の4小節はピアニッシモ、後半の4小節はフォルテで奏でられる。その後ピアニッシモのフレーズが続き、力強い和音の雷が落ちる。中間部は下降旋律が5回繰り返されるだけで、再び主題が戻り、最後は穏やかに終わる。主題の後に続くピアニッシモのフレーズは、どことなく「マイム・マイム」を思わせるところがある。

第3楽章は長い序奏がついたフーガ楽章である。変イ長調。序奏はアダージョ・マ・ノン・トロッポ。静かに開始され、細かくテンポを変えて進むが、やがて16分の12拍子で暗い和音が響き、「嘆きの歌(Klagender Gesang)」が奏でられる。これはベートーヴェン自身が名付けたもので、その旋律は美しくも切ない。なお、J.S.バッハの『ヨハネ受難曲』のアリア「成し遂げられた」との類似を指摘する声もある。

「嘆きの歌」が終わると、主部のフーガ(アレグロ・マ・ノン・トロッポ)に入る。フーガ主題は第1楽章の第1主題を変型させたもので、これが自由な展開をみせる。その後、「嘆きの歌」が再現され、「疲れ果て、嘆きつつ」という指示の下、深刻な色合いが増すが、ト長調に切り替わり、「少しずつ元気を取り戻しながら」という指示で、フーガ主題が反行形で提示される。主題は途中で短縮され、テンポも和声も変化し、フーガの技法も手が込んでくる。しかし変イ長調に移ってからは、速度を増して一直線にフィナーレへと進み、主題が激しく高揚した末に、華々しく曲を終える。

ベートーヴェンが強弱や速度について細かく指示することは珍しくないが、第3楽章に見られる「疲れ果て、嘆きつつ」「少しずつ元気を取り戻しながら」といった表現は、特別なこだわりを感じさせる。あたかも歌詞でもついているかのような指示である。「嘆きの歌」の存在が象徴しているように、ベートーヴェンはこの楽章に声楽的な性格を与えようとしていたのかもしれない。また、フーガの扱い方も独特で、厳格な書法として用いるのではなく、高度な作曲技術によってフーガ表現の可能性を押し広げている。

最も感動的なのは、2度目の「嘆きの歌」が終わった後、ト長調の和音がクレッシェンドで繰り返されるところで、心臓の鼓動のように響く。その啓示的な音と共に、力尽きた精神と肉体が蘇生する。これ以降、フーガは自由度を増し、様式から離れて奔流のように突き進む。情熱的なアルペジオを経て最後に響く和音からは、煩瑣なことを振り切って、自分の思いを貫こうとする人間の姿が浮かんでくる。嘆き苦しみ、模索し、決然たる意志を伝える手紙のような音楽だと私は思う。もっとも、ベートーヴェンがどんな心情を音楽に託したか、それが仕事に関することなのか、恋愛や人間関係に関することなのか、人生全般に関することなのかはわからない。

先述したように、この作品は作曲者による指示が多く、演奏者も一つ一つの音符の扱いに注意する必要があるが、あまり細かいニュアンスにまで神経質になると、音の密度が濃くなりすぎ、聴いていて耳が疲れる。私がこの作品の演奏に求めているのは、弱音にしても強音にしても過剰な音を出しすぎないこと、情感があること、自由なイマジネーションを感じさせることである。

過剰な音を出さず、情感があり、ニュアンスも大事にしながら、自然な流れを損なっていない演奏としては、クラウディオ・アラウ盤(1965年録音)を挙げたい。ヨウラ・ギュラー盤(1973年録音)は、いわば情感とイマジネーションの世界で、速度・強弱の指示に細かく拘泥せず、歌うように弾いている。グレン・グールド盤(1956年録音)も名演。第1楽章から歌心に溢れているが、白眉は第3楽章で、独特なフーガ表現に魅せられる。フー・ツォン盤(1962年録音)の第3楽章は上品で思索的。ただし、録音状態はかなり悪い。エリー・ナイ盤(1956年録音)の表現も素晴らしい。音色は明るいが、フーガから音の深みが増し、2度目の「嘆きの歌」は重く切ない。問題はその後で、クレッシェンドで猛烈な強音が啓示的に響き、空気を一変させ、厳かな雰囲気になる。どんな強音も、そこに意味があれば過剰にはならないという好例である。

(阿部十三)

【関連サイト】

ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン

[1770.12.16?-1827.3.26]

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 作品110

【お薦めの演奏】(掲載ジャケット:上から)

クラウディオ・アラウ(p)

録音:1965年

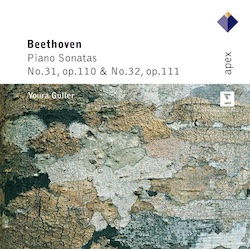

ヨウラ・ギュラー(p)

録音:1973年

[1770.12.16?-1827.3.26]

ベートーヴェン ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調 作品110

【お薦めの演奏】(掲載ジャケット:上から)

クラウディオ・アラウ(p)

録音:1965年

ヨウラ・ギュラー(p)

録音:1973年

月別インデックス

- January 2026 [1]

- November 2025 [1]

- September 2025 [1]

- July 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]