J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ

2020.05.06

一梃のヴァイオリンのために

クラシック音楽の世界では、これまでに多くの天才たちが先人に学びながら驚異に満ちた作品を創造してきた。それは音の革命の歴史である。無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータも、作曲当時は聴き手に大きな衝撃を与えたことだろう。使用される楽器は一挺のヴァイオリン、つまり4本の弦と1本の弓のみ。しかし、そうとは思えないほど多彩で豊かな音に溢れている。

クラシック音楽の世界では、これまでに多くの天才たちが先人に学びながら驚異に満ちた作品を創造してきた。それは音の革命の歴史である。無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータも、作曲当時は聴き手に大きな衝撃を与えたことだろう。使用される楽器は一挺のヴァイオリン、つまり4本の弦と1本の弓のみ。しかし、そうとは思えないほど多彩で豊かな音に溢れている。

ソナタ3曲、パルティータ3曲の計6作品。どれも傑作だが、特に有名なのは、パルティータ第2番の第5楽章「シャコンヌ」と、パルティータ第3番の第3楽章「ガヴォット」で、映画やテレビなどで使われることもある。「シャコンヌ」を題材にしたフランス映画で、『無伴奏「シャコンヌ」』という作品もある。

作曲の動機は不明、作曲の時期も不明だが、バッハ自身が浄書した自筆譜は残されている。そこには、「通奏低音のないヴァイオリンのための6つの独奏曲 第1巻 ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲 1720年」と記されているので、1720年以前に作曲されたものであることは分かる。

1720年といえば、バッハがケーテンで宮廷楽師長を務めていた時期だ。無伴奏チェロ組曲もその頃に書かれている。バッハの中では、一挺の弦楽器がなしうることを徹底的に追求しようという意欲が湧いていたのだろう。自筆浄書譜を誰に献呈しようとしていたのか、それが分かれば自ずから作曲の動機も見えてきそうだが、この謎は解けそうにない。

ただ、「ブランデンブルク協奏曲」が必ずしもブランデンブルク辺境伯のために書かれたものであることを意味しないように、この無伴奏作品も誰かのために書かれたわけではないのかもしれない。もしかすると、ビーバーの『ロザリオ・ソナタ』やピゼンデルの無伴奏ソナタなど、ヴァイオリンという楽器の可能性を押し広げた作品を聴いて、刺激を受け、芸術家として純粋に自分の才能をヴァイオリンにぶつけたくなったのではないだろうか。

私がそう考えるのは、楽器のために書かれた作品という印象が強いからである。主眼となっているのは、テクニックの冴えた演奏家の特性を活かすことではなく、ヴァイオリンの響きや演奏法を徹底的に調べ、一挺の楽器からこの上なく美しく真摯な音楽を引き出すことである。豊潤なポリフォニーによって人間の情熱、喜び、悲しみ、夢、憧れ、生命、希望を表現することである。バッハにはそれが可能だったのだ。

「無伴奏」の分野がここから発展したとは言いがたく、バッハの衣鉢を継ぐ者はなかなか現れなかった。今日に至るまでの音楽史上の無伴奏作品をざっと拾い上げても、バッハに並ぶものは見当たらない。

ちなみに、パルティータはもともと17世紀には「変奏曲」を意味していたが、後に変奏曲を取り入れた「組曲」という意味も持つようになった。独創的な変奏の発想を持つバッハは、この様式を好み、規模も自由度も増したものへと変革した。

ソナタ第1番はト短調、パルティータ第1番はロ短調、ソナタ第2番はイ短調、パルティータ第2番はニ短調、ソナタ第3番はハ長調、パルティータ第3番はホ長調。ソナタの方は全4楽章で構成され、第2楽章は「フーガ」で統一されている。ソナタもパルティータも第3番だけは全ての楽章が長調で書かれているが、「長調=明るい」という印象にとどまらない。ソナタ第3番で明るいのは第4楽章「アレグロ・アッサイ」のみで、ほかの楽章には喜怒哀楽で分けられない感情の波があり、緊張感と崇高さが同居している。

技巧的に難しい部分も多いが、技巧派のために書かれた作品ではない。それよりもヴァイオリンを芯から響かせることができるか、音楽としてどれくらい深いかが問われる作品である。パルティータ第3番の第1楽章「プレリュード」は高度なテクニックで鮮烈に華々しく演奏されるべきだが、それ以上に、ソナタ第1番の第1楽章「アダージョ」やソナタ第3番の第2楽章「フーガ」は、厳粛さと崇高さをもって演奏されなければならない。演奏者に求められるものは非常に多い。

全曲中の白眉はパルティータ第2番の第5楽章「シャコンヌ」だ。256小節という長大なスケール、創意に溢れた30の変奏、細かく計算された構成、オルガンの響きを思わせる荘厳な重音奏法で、音の大伽藍を形成する。ヴァイオリンは燃えるように熱くなり、音の飛沫を散らしながら、劇的な調子で高揚する。瞑想的になり、静かに呼吸して祈るようなフレーズもある。その響きは驚くほど立体的、多声的で、幾度聴いてもヴァイオリン一挺から出てくる音楽とは思えない。

こんな底知れない深さを持つ無伴奏作品は、ヴァイオリンとその演奏法を知悉しているだけでなく、多くの人生経験を積み、音楽の真諦に悟入した人間にしか書き得ないはずだ。しかし、作曲当時バッハは35歳になっていなかった。天才は年齢を超越するものとはいえ、この事実を知った時、私は驚愕した。

6作品すべてが傑作であるにもかかわらず、まとめて出版されたのはバッハの死後50年以上経った1802年のことである。演奏会では一つの楽章をコンサートピースのように取り上げるパターンがほとんどで、「シャコンヌ」や「ガヴォット」がそれぞれ独立した小品のように扱われていた。

録音の方も然りで、1920年代までソナタやパルティータが完全な形で吹き込まれることはなかった。その当時の録音だと、フリッツ・クライスラーが弾いた「ガヴォット」などがある。全4楽章のソナタとして初めて録音されたのは1931年のことで、演奏したのはヨーゼフ・シゲティ。その時は第1番のみ録音された。

シゲティによる全曲録音は1955年から1956年にかけて行われた。虚飾皆無の鋭い音と質実なアプローチを信条とし、作品の核をえぐるタイプのヴァイオリニストなので、耳にやさしい響きではない。胸に刺さってくるような強い感触がある。重厚かつ厳格だが、説教臭い調子ではない。おかしがたい気品があり、硬質な色気がある。技巧の華やかさ、巧言令色のなめらかさはないが、ヴァイオリンは全身全霊で歌っている。

1940年代に録音されたジョルジュ・エネスコの演奏も、聴き手の魂を揺さぶるだろう。これは「バッハの音楽はかくあるべし」という確信を持つ人間が生みだした強靭な音楽だ。ヴァイオリンから血が噴き出すような瞬間があるかと思えば、慈愛に満ちた表情を見せることもある。ただし、技術上の問題はシゲティよりも多い。

私が最初に聴いたのは、ナタン・ミルシティンによる1973年の録音である。かつて技巧派で鳴らした演奏家が70歳で達した素晴らしいバッハだ。若い頃の録音のように技術ばかりが先走ることもない。それでいて各フレーズを意味深く浮き上がらせ、ポリフォニックに響かせるのがものすごく上手い。音の芯もしっかりしていて、複雑に交錯する旋律の綾が今にも目に見えてきそうである。

ヘンリク・シェリングによる2種類の全曲録音は、ほとんど神格化されている。録音年は1955年、1967年だ。どちらも美しさと高潔さをたたえた名演奏だが、後者の方がより作為的なところから離れて、純然たる無縫の音楽を鳴らしている印象がある。

オスカー・シュムスキー、ジャック・デュモン、ドゥヴィ・エルリーの録音も一部の好事家に偏愛されている。バッハを偉大な存在として仰ぎ見るような演奏が多い中、この3人は正面を見て、背伸びすることなく、自分の癖や個性を隠すこともなく、迷いなく弾いている印象がある。ここにいるのは聖化されていないバッハであり、音には素朴な美しさがある。

女性のヴァイオリニストでは、ズザーネ・ラウテンバッヒャー、ヨハンナ・マルツィ、諏訪根自子の録音が良い。ラウテンバッヒャーの演奏はフレージングがのびやかで、ヴァイオリンの音色には素朴な色気があり、銅版画のような光沢をたたえている。マルツィの演奏はクリアーな美しさが特徴。音の響きが細かくコントロールされていて、微妙なクレッシェンドだけでも劇的に感じられる。

諏訪根自子が1978年から1980年にかけて録音した全曲盤は、テープ編集をしていないので加工された感じが全くない。奏者の息遣いと同化したヴァイオリンの響きはどこまでも生々しく、鋭さと重さを持ち、我々の胸を圧する。「シャコンヌ」に漂う緊張感も凄まじい。どこからこんな気迫が湧いてくるのか想像もつかない。

ソナタ3曲、パルティータ3曲の計6作品。どれも傑作だが、特に有名なのは、パルティータ第2番の第5楽章「シャコンヌ」と、パルティータ第3番の第3楽章「ガヴォット」で、映画やテレビなどで使われることもある。「シャコンヌ」を題材にしたフランス映画で、『無伴奏「シャコンヌ」』という作品もある。

作曲の動機は不明、作曲の時期も不明だが、バッハ自身が浄書した自筆譜は残されている。そこには、「通奏低音のないヴァイオリンのための6つの独奏曲 第1巻 ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲 1720年」と記されているので、1720年以前に作曲されたものであることは分かる。

1720年といえば、バッハがケーテンで宮廷楽師長を務めていた時期だ。無伴奏チェロ組曲もその頃に書かれている。バッハの中では、一挺の弦楽器がなしうることを徹底的に追求しようという意欲が湧いていたのだろう。自筆浄書譜を誰に献呈しようとしていたのか、それが分かれば自ずから作曲の動機も見えてきそうだが、この謎は解けそうにない。

ただ、「ブランデンブルク協奏曲」が必ずしもブランデンブルク辺境伯のために書かれたものであることを意味しないように、この無伴奏作品も誰かのために書かれたわけではないのかもしれない。もしかすると、ビーバーの『ロザリオ・ソナタ』やピゼンデルの無伴奏ソナタなど、ヴァイオリンという楽器の可能性を押し広げた作品を聴いて、刺激を受け、芸術家として純粋に自分の才能をヴァイオリンにぶつけたくなったのではないだろうか。

私がそう考えるのは、楽器のために書かれた作品という印象が強いからである。主眼となっているのは、テクニックの冴えた演奏家の特性を活かすことではなく、ヴァイオリンの響きや演奏法を徹底的に調べ、一挺の楽器からこの上なく美しく真摯な音楽を引き出すことである。豊潤なポリフォニーによって人間の情熱、喜び、悲しみ、夢、憧れ、生命、希望を表現することである。バッハにはそれが可能だったのだ。

「無伴奏」の分野がここから発展したとは言いがたく、バッハの衣鉢を継ぐ者はなかなか現れなかった。今日に至るまでの音楽史上の無伴奏作品をざっと拾い上げても、バッハに並ぶものは見当たらない。

ちなみに、パルティータはもともと17世紀には「変奏曲」を意味していたが、後に変奏曲を取り入れた「組曲」という意味も持つようになった。独創的な変奏の発想を持つバッハは、この様式を好み、規模も自由度も増したものへと変革した。

ソナタ第1番はト短調、パルティータ第1番はロ短調、ソナタ第2番はイ短調、パルティータ第2番はニ短調、ソナタ第3番はハ長調、パルティータ第3番はホ長調。ソナタの方は全4楽章で構成され、第2楽章は「フーガ」で統一されている。ソナタもパルティータも第3番だけは全ての楽章が長調で書かれているが、「長調=明るい」という印象にとどまらない。ソナタ第3番で明るいのは第4楽章「アレグロ・アッサイ」のみで、ほかの楽章には喜怒哀楽で分けられない感情の波があり、緊張感と崇高さが同居している。

技巧的に難しい部分も多いが、技巧派のために書かれた作品ではない。それよりもヴァイオリンを芯から響かせることができるか、音楽としてどれくらい深いかが問われる作品である。パルティータ第3番の第1楽章「プレリュード」は高度なテクニックで鮮烈に華々しく演奏されるべきだが、それ以上に、ソナタ第1番の第1楽章「アダージョ」やソナタ第3番の第2楽章「フーガ」は、厳粛さと崇高さをもって演奏されなければならない。演奏者に求められるものは非常に多い。

全曲中の白眉はパルティータ第2番の第5楽章「シャコンヌ」だ。256小節という長大なスケール、創意に溢れた30の変奏、細かく計算された構成、オルガンの響きを思わせる荘厳な重音奏法で、音の大伽藍を形成する。ヴァイオリンは燃えるように熱くなり、音の飛沫を散らしながら、劇的な調子で高揚する。瞑想的になり、静かに呼吸して祈るようなフレーズもある。その響きは驚くほど立体的、多声的で、幾度聴いてもヴァイオリン一挺から出てくる音楽とは思えない。

こんな底知れない深さを持つ無伴奏作品は、ヴァイオリンとその演奏法を知悉しているだけでなく、多くの人生経験を積み、音楽の真諦に悟入した人間にしか書き得ないはずだ。しかし、作曲当時バッハは35歳になっていなかった。天才は年齢を超越するものとはいえ、この事実を知った時、私は驚愕した。

6作品すべてが傑作であるにもかかわらず、まとめて出版されたのはバッハの死後50年以上経った1802年のことである。演奏会では一つの楽章をコンサートピースのように取り上げるパターンがほとんどで、「シャコンヌ」や「ガヴォット」がそれぞれ独立した小品のように扱われていた。

録音の方も然りで、1920年代までソナタやパルティータが完全な形で吹き込まれることはなかった。その当時の録音だと、フリッツ・クライスラーが弾いた「ガヴォット」などがある。全4楽章のソナタとして初めて録音されたのは1931年のことで、演奏したのはヨーゼフ・シゲティ。その時は第1番のみ録音された。

シゲティによる全曲録音は1955年から1956年にかけて行われた。虚飾皆無の鋭い音と質実なアプローチを信条とし、作品の核をえぐるタイプのヴァイオリニストなので、耳にやさしい響きではない。胸に刺さってくるような強い感触がある。重厚かつ厳格だが、説教臭い調子ではない。おかしがたい気品があり、硬質な色気がある。技巧の華やかさ、巧言令色のなめらかさはないが、ヴァイオリンは全身全霊で歌っている。

1940年代に録音されたジョルジュ・エネスコの演奏も、聴き手の魂を揺さぶるだろう。これは「バッハの音楽はかくあるべし」という確信を持つ人間が生みだした強靭な音楽だ。ヴァイオリンから血が噴き出すような瞬間があるかと思えば、慈愛に満ちた表情を見せることもある。ただし、技術上の問題はシゲティよりも多い。

私が最初に聴いたのは、ナタン・ミルシティンによる1973年の録音である。かつて技巧派で鳴らした演奏家が70歳で達した素晴らしいバッハだ。若い頃の録音のように技術ばかりが先走ることもない。それでいて各フレーズを意味深く浮き上がらせ、ポリフォニックに響かせるのがものすごく上手い。音の芯もしっかりしていて、複雑に交錯する旋律の綾が今にも目に見えてきそうである。

ヘンリク・シェリングによる2種類の全曲録音は、ほとんど神格化されている。録音年は1955年、1967年だ。どちらも美しさと高潔さをたたえた名演奏だが、後者の方がより作為的なところから離れて、純然たる無縫の音楽を鳴らしている印象がある。

オスカー・シュムスキー、ジャック・デュモン、ドゥヴィ・エルリーの録音も一部の好事家に偏愛されている。バッハを偉大な存在として仰ぎ見るような演奏が多い中、この3人は正面を見て、背伸びすることなく、自分の癖や個性を隠すこともなく、迷いなく弾いている印象がある。ここにいるのは聖化されていないバッハであり、音には素朴な美しさがある。

女性のヴァイオリニストでは、ズザーネ・ラウテンバッヒャー、ヨハンナ・マルツィ、諏訪根自子の録音が良い。ラウテンバッヒャーの演奏はフレージングがのびやかで、ヴァイオリンの音色には素朴な色気があり、銅版画のような光沢をたたえている。マルツィの演奏はクリアーな美しさが特徴。音の響きが細かくコントロールされていて、微妙なクレッシェンドだけでも劇的に感じられる。

諏訪根自子が1978年から1980年にかけて録音した全曲盤は、テープ編集をしていないので加工された感じが全くない。奏者の息遣いと同化したヴァイオリンの響きはどこまでも生々しく、鋭さと重さを持ち、我々の胸を圧する。「シャコンヌ」に漂う緊張感も凄まじい。どこからこんな気迫が湧いてくるのか想像もつかない。

(阿部十三)

【関連サイト】

ヨハン・セバスチャン・バッハ

[1685.3.31-1750.7.28]

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001-1006

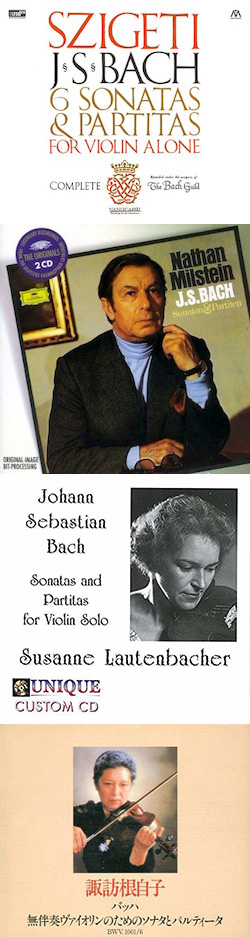

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

ヨーゼフ・シゲティ(vn)

録音:1955年〜1956年

ナタン・ミルシティン(vn)

録音:1973年

ズザーネ・ラウテンバッヒャー(vn)

録音:録音年不詳

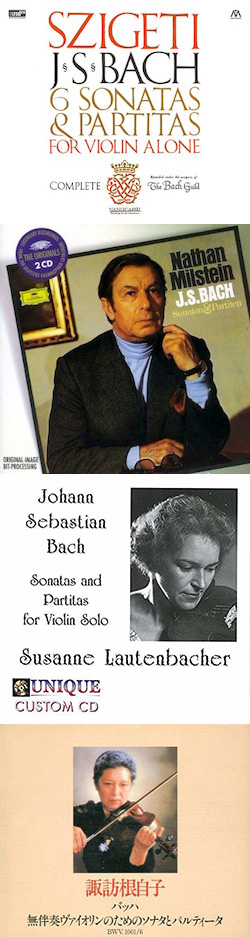

諏訪根自子(vn)

録音:1978年〜1980年

[1685.3.31-1750.7.28]

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ BWV1001-1006

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

ヨーゼフ・シゲティ(vn)

録音:1955年〜1956年

ナタン・ミルシティン(vn)

録音:1973年

ズザーネ・ラウテンバッヒャー(vn)

録音:録音年不詳

諏訪根自子(vn)

録音:1978年〜1980年

月別インデックス

- January 2026 [1]

- November 2025 [1]

- September 2025 [1]

- July 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]