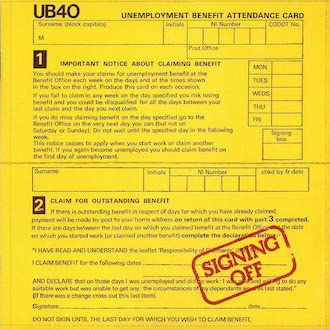

UB40 『サイニング・オフ』

2021.11.28

UB40

『サイニング・オフ』1981年作品

実際、UB40は2枚の先行シングル――「King/Food For Thought」(4位)と「My Way Of Thinking/I Think It's Going To Rain Today」(6位)――をいきなり全英チャートのトップ10に送り込み、本作もアルバム・チャートで2位を獲得。プラチナ・セールス(30万枚)を記録しているから、〈終了〉までに時間はかからなかったんじゃないかと思うのだが、この内容で、ここまでヒットしたのは驚くべき快挙だ。なぜって『Signing Off』は恐らく、1979年5月に誕生したサッチャー政権に対する最初のプロテスト・アルバムであり、多様な文化を擁する町バーミンガムでジャマイカ発祥の音楽に親しんで育った人種ミックスの8人のメンバー――アリ(ヴォーカル/ギター)&ロビン(ギター)のキャンベル兄弟、アストロことテレンス・ウィルソン(MC)、アール・ファルコナー(ベース)、ミッキー・ヴァーチュー(キーボード)、ジミー・ブラウン(ドラムス)、ノーマン・ラモント・ハッサン(パーカッション)、ブライアン・トラヴァース(サックス)――が、等身大の視点から英国の社会とその歴史、そして世界で起きていたことについて率直な疑問を呈する、100%ポリティカルな作品だった。

スタジオを借りるお金がなくて、同郷の共同プロデューサー=ボブ・ラムの自宅でレコーディングされたという本作は、13の収録曲のうち5曲がインスト、2曲がカヴァーで、書き下ろしは6曲だけ。とはいえ、キング・タビーやリー・ペリーの影響を刻んだ、深いリヴァーヴに震える彼らのダブ・レゲエは、サウンドそのものが言葉に劣らず雄弁で、活動歴の浅いバンドとは思えない緻密なアンサンブルで、不安感や憤りをじわじわと醸す。そしてカヴァーに関しても、のちに「Red Red Wine」や「Can't Help Falling In Love」のレゲエ・ヴァージョンで世界的にブレイクするバンドの未来を予告している感があるが、共に書き下ろし曲のテーマに添って選ばれており、こだわりは生半可ではない。

例えば、説明無用の「Strange Fruit(奇妙な果実)」とリンクするのは、アメリカでの人種問題に目を向ける「Tyler」と「King」。前者は、ギャリー・タイラーという少年が、未成年だったにもかかわらず全員白人の陪審員によって殺人罪で死刑判決を受けた事件を取り上げて、〈白人が有罪と言えば裁判官も同調する〉と歌い、ずばり〈冤罪〉と非難する。調べてみると、確かに冤罪だったという意見は多く、彼はその後終身刑に減刑されて2016年に釈放されたという。また「King」はタイトル通りに、マーティン・ルーサー・キング牧師へのトリビュート。ギャリーの事件がいい例で、暗殺から10年余りが経過していた当時、キング牧師が率いた運動は足踏み状態にあるのではないかと問いかけていて、さらに「Strange Fruit」をカヴァーすることによって、この曲が生まれた1930年代から状況はさほど変わっていないことを示唆している。

他方、「Food For Thought」と「Burden of Shame」においてバンドの視線の先にあるのは、アフリカ大陸。「Food For Thought」ではエチオピアなどを苛んでいた飢饉を取り上げ、クリスマスを盛大に祝う欧米諸国の風景と、〈西側からマナが降ってくる〉のを待つだけの、餓死に瀕した人々の姿を対比させ、「Burden of Shame」では英国の植民地政策による残虐行為の数々に深く恥じ入っている。曲の中では特に南アフリカのアパルトヘイト問題に触れて、サッチャー政権が事実上白人政権を支援していたりと、間接的にあちこちで干渉し続けていることを指摘。〈この恥辱の重荷(burden of shame)を背負っている限り英国民であることに誇りは抱けない〉と嘆き、〈我々が罪を償わなければ子供たちが背負うことになる〉と警告するのだ。ちなみに、飢饉もアパルトヘイトも音楽界で広く論じられるようになるのは、この5年後。〈Soweto〉という言葉が欧米発のポップソングで聴かれたのは、「Burden of Shame」が初めてだったのかもしれない。

ここまででも十分に手厳しい本作において、やはり最も辛辣な言葉は、サッチャー氏本人に向けられている。首相に就任するやネオリベラルな改革を推し進めて社会保障を削減し、失業率の上昇や社会不安の高まり、人種間の対立を引き起こした彼女。12分に及ぶ「Madam Medusa」では、国民を苦しめて血の足跡を残す怪物メデューサに例えて(マダム・メデューサとは1977年に公開されたディズニー映画『ビアンカの大冒険』のヴィランの名だ)、〈生きたまま食われる前に逃げろ〉とか〈頭を目掛けて撃ち殺せ〉などと、アストロは呼びかける。モリッシーが1980年代末に「Margaret On The Guillotine」を歌った時に警察が彼を訪ねてきたというエピソードは有名だが、こっちはスルーだったようだ。

さらにもう1曲のカヴァー=ランディ・ニューマンの「I Think It's Going To Rain Today」では、荒廃した街を舞台に、ホームレスらしき孤独な主人公が〈人々の思いやりに溢れている〉と皮肉を込めて歌い、書き下ろし曲「Little By Little」がこれを引き継いで、絶望的な不均衡を糾弾する。

ここまでラディカルなスタンスをとっていたUB40が、カヴァー集だった4作目『Labour of Love』(1983年)以降作品の政治色を後退させたのは(1984年の『Geffery Morgan』や2005年の『Who You Fighting For?』といった例外もある)、〈音楽では世の中を変えられない〉という無力感に襲われたためなのか? それとも、人生体験を積んで、歌いたいテーマが増えたからなのか? 色んな理由があったのだろうし、『Signing Off』は、当時の8人には失うものがなかったからこそ作り得たアルバムであることは、間違いない。2021年8月に亡くなったブライアンに続いて、11月初めにアストロの死が報じられたことを機に久しぶりに聴いてみたのだが、その破壊力は少しも衰えていない。

(新谷洋子)

【関連サイト】

『サイニング・オフ』収録曲

01. タイラー/02. キング/03. 12バー/04. バーデン・オブ・シェイム/05. アデラ/06. アイ・シンク・イッツ・ゴーイング・トゥ・レイン・アゲン/07. 25%/08. フード・フォー・ソート/09. リトル・バイ・リトル/10. サイニング・オフ/11. マダム・メデューサ/12. ストレンジ・フルーツ/13. リーファー・マッドネス

01. タイラー/02. キング/03. 12バー/04. バーデン・オブ・シェイム/05. アデラ/06. アイ・シンク・イッツ・ゴーイング・トゥ・レイン・アゲン/07. 25%/08. フード・フォー・ソート/09. リトル・バイ・リトル/10. サイニング・オフ/11. マダム・メデューサ/12. ストレンジ・フルーツ/13. リーファー・マッドネス

月別インデックス

- January 2026 [1]

- December 2025 [1]

- November 2025 [1]

- October 2025 [1]

- September 2025 [1]

- August 2025 [1]

- July 2025 [1]

- June 2025 [1]

- May 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]