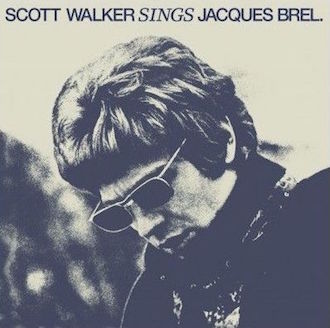

スコット・ウォーカー 『Scott Walker Sings Jacques Brel』

2019.05.26

スコット・ウォーカー

『Scott Walker Sings Jacques Brel』1981年作品

そもそもスコットが本格的にソングライティング取り組むようになったのは、ソロ・デビューしてしばらく経ってからのことだ。ウォーカー・ブラザーズ時代の彼はポップ・スタンダードやソウルの名曲にあの美声を吹き込み、まずは所謂「インタープリター」(解釈者)として評価を確立。ソロ名義の最初の2枚のアルバムも引き続きカヴァーを中心に構成されていたのだが、特に頻繁に取り上げたのがブレル(1929〜1978年)の曲だった。ファースト『スコット』(1967年)で「いとしのマチルダ」「私の死」「アムステルダム」を、セカンド『スコット2』で「ジャッキー」「さあ続け」「娘たちと犬たち」を、書き下ろし曲が一挙に増えたサード『スコット3』(1969年)でも「子供はみんな」「葬送のタンゴ」「行かないで」をセレクト。本作にはこれら9曲が全て収められており(1981年発表のLPにはスコットの書き下ろし曲も1曲収録されていたが、CD化の際にカットされた)、何しろ歌詞の翻訳者もアレンジャーもほぼ全編共通しているため、1枚のカヴァー・アルバムとして難なく成立している。

アメリカ人でありながら1965年から英国で生活していたスコットにブレルの音楽を引き合わせたのは、本作のブックレットによると、当時のガールフレンドだという(筆者の手元にあるスコットの初期のアルバムのボックスセットのライナーノーツには、大物プロデューサーのアンドリュー・ルーグ・オールダムが紹介したとする説も記載されている)。ベルギーに生まれ、のちにパリに移り住んでシャンソン界で大きな成功を収めたブレルが歌ったのは、シャンソンとは言ってもロマンティックな類ではなく、シニカルで、時に目を背けたくなるようなヒューマニティの暗部を暴く曲の数々。ヨーロピアン・カルチャーへの傾倒を深め、ソロ転向に際してポップ・アイドルのイメージを拭おうとしていたスコットにとって、これ以上なく魅惑的な素材だった。

例えば、『スコット2』でもオープニングを飾った冒頭の「ジャッキー」は、歌手になって大成功する夢を語る一見無邪気な曲。だが、〈大量のアヘンや、正真正銘の同性愛者や、ニセモノの処女を売り捌いてやる〉というくだりが問題視されてBBCから放映禁止を申し渡され、続く「さあ続け」が描くのは、童貞の新米兵士たちが腰にタオルを巻いただけの姿で、兵舎内に設けられた売春宿で列を成す情景。その兵士の一人だった語り手がトラウマを吐露しており、「アムステルダム」では港町で刹那的な快楽を求める船乗りたちと、彼らに口先だけの愛を誓う娼婦たちが乱痴気騒ぎを繰り広げている。そう、男を翻弄して破滅させる女性たちへの複雑な想いも、ブレルの定番テーマだ。「娘たちと犬たち」然り、「いとしのマチルダ」然り、情け容赦ない言葉は女性の耳には残酷に響き、かと思えば、お馴染みの「行かないで」で自分を捨てた恋人にすがりつく彼は卑屈で、もはや哀れでしかない。

そして前述した死を巡る2曲、「葬送のタンゴ」と「私の死」も、さすが一筋縄では行かない曲だ。コミカルな悲しさに満ちた前者では、死期が迫っている男が、自分が息を引き取ったあとで周囲の人々がとるだろう行動をあれこれ空想し、後者では〈私の青春の葬儀で読み上げられる、聖書に記された真実〉、或いは、〈灯りのない心で世界を眺める盲いた乞食〉のように待ち受ける死を、様々なアングルから考察。まだ20代前半だったにもかかわらず、若者たちがこぞって逃避に走っていた時代にこのような曲を通じて、脆くて尊厳を欠いた人間のリアリティを、唯一の絶対である死を見つめることを選んだスコットは、ソングライターとしてその後の作品にブレルの影響を大いに反映させることにもなる。

一方のブレルはこの頃30代後半、早くも音楽活動から半ば引退して役者業に軸足をシフトしていたが、スコットのカヴァーを歓迎していたそうで、モート・シューマン(ドク・ポーマスとのコンビでエルヴィス・プレスリーらのヒット曲を生んだアメリカ人ソングライター)がオフ・ブロードウェイのミュージカル『Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris』(1968年)のために改めて英訳した歌詞を、逸早く歌う許可をスコットに与えた(「行かないで」だけは、すでに英語圏で浸透していたシンガー・ソングライター兼詩人ロッド・マッケンの訳を用いている)。アレンジについては、映画音楽などの世界で活躍したウォリー・ストットとピーター・ナイト及び、ジャズ畑のレグ・ゲストという、英国の名人たちが担当。オリジナルのスタイルを下敷きに、フル・オーケストラでさらに絢爛でドラマティックな演出を施しており、歌のアプローチも大きく違う。なぜって、ブレルの歌は激しい。ライヴ映像を見ると、汗まみれになって全身で曲の語り手を演じ、唾と一緒に言葉を吐き出すようにして聴かせる。でもスコットの歌はひたすら優美で、遥かな高みから醜悪な俗世を見下ろしているかのような、神々しい隔絶感を湛えている。よってキレイ過ぎるように感じる人がいるかもしれないが、それがまさにカヴァーの妙だ。ルグランやモリコーネ、或いはバルトーク、そしてベルイマンやゴダールにインスパイアされて美意識を再構築し、新たなアイデンティティを模索していたスコット。ブレルからも同様に多くを学んだわけだが、本作は、生涯を過ごすことになるヨーロッパに宛てて若き日の彼が綴った恋文集なのだと、ここにきて改めて認識を強めている。

(新谷洋子)

【関連サイト】

『Scott Walker Sings Jacques Brel』収録曲

1. ジャッキー/2. さあ続け/3. 娘たちと犬たち/4. 行かないで/5. 葬送のタンゴ/6. いとしのマチルダ/7. アムステルダム/8. 子供はみんな/9. 私の死

1. ジャッキー/2. さあ続け/3. 娘たちと犬たち/4. 行かないで/5. 葬送のタンゴ/6. いとしのマチルダ/7. アムステルダム/8. 子供はみんな/9. 私の死

月別インデックス

- January 2026 [1]

- December 2025 [1]

- November 2025 [1]

- October 2025 [1]

- September 2025 [1]

- August 2025 [1]

- July 2025 [1]

- June 2025 [1]

- May 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]