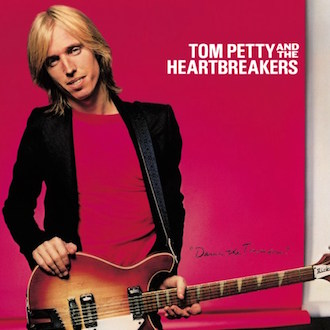

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ 『破壊』

2017.11.16

トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ

『破壊』

1979年作品

2017年10月にトム・ペティが66歳の若さで亡くなったというニュースを耳にした時、筆者が最初に思い出したのは、ザ・ストロークスの2001年のシングル「ラスト・ナイト」を巡る一件だ。どう聴いてもトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの「アメリカン・ガール」にそっくりだったあの曲、リリース当初は物議を醸したものだが、トムのリアクションが痛快だった。彼はザ・ストロークスの面々が「パクりました」と白状してトムへの愛情を語るインタヴューを読んで、「正直でよろしい」と評価。逆にツアーで前座に起用するなどして可愛がった(!)という顛末は、トムが器のデカい人物であること、そして、アーティストに対するリスペクトを重視する人物であることを物語るエピソードなんじゃないかと思う。

2017年10月にトム・ペティが66歳の若さで亡くなったというニュースを耳にした時、筆者が最初に思い出したのは、ザ・ストロークスの2001年のシングル「ラスト・ナイト」を巡る一件だ。どう聴いてもトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズの「アメリカン・ガール」にそっくりだったあの曲、リリース当初は物議を醸したものだが、トムのリアクションが痛快だった。彼はザ・ストロークスの面々が「パクりました」と白状してトムへの愛情を語るインタヴューを読んで、「正直でよろしい」と評価。逆にツアーで前座に起用するなどして可愛がった(!)という顛末は、トムが器のデカい人物であること、そして、アーティストに対するリスペクトを重視する人物であることを物語るエピソードなんじゃないかと思う。

その「アメリカン・ガール」を収めた1976年発表の同名のファースト(原題は『Tom Petty and the Heartbreakers』)もなかなか良いアルバムだけど、ここではサード『破壊(Damn the Torpedoes)』(1979年/全米チャート最高2位)を選んだみた。というのも本作は名曲揃いであることに加え、そういうトムのパーソナリティを世に知らしめたアルバムでもあるからだ。フロリダ州ゲインズビルにて1974年に結成されたマッドクラッチを前身とするトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ(ギターのマイク・キャンベル、ベースのロン・ブレア、キーボードのベンモンド・テンチ、ドラムスのスタン・リンチ)は、英国先行で人気を集めて、セカンド『ユア・ゴナ・ゲット・イット!』(1978年)でアメリカでもゴールド・セールスを達成。つまり『破壊』は大きな期待を背負っていた。でもバンドが直面した試練は成功のプレッシャーではなく、アーティストしての清廉性と誇りを賭けたレーベルとの闘いだった――。

彼らがマッドクラッチ時代から所属していたレーベルは、レオン・ラッセルとプロデューサーのデニー・コーデルが主宰するシェルター(デニーは最初の2枚のアルバムのプロデュースもしている)。そしてシェルターのディストリビューターはABCレコードだったのだが、本作を制作中にABCがMCAレコードに売却されたことからトラブルが始まった。そもそもトムたちは以前から、意に反してニューウェイヴ・バンドとして自分たちを売ろうとしたABCと仲をこじらせていたそうで、ABCが彼らを餌にMCAに身売りしたことを知って激怒。モノみたいに売買されてたまるか!と。そこでなんとかABC〜MCAと縁を切ろうと、契約違反をたてに(彼らは賢明にもレーベル・スタッフを変えないことを条件に契約を交わしていたとか)、本作の音源をレーベルに引き渡すことを拒んだのである。

それから半年以上にわたって裁判が続き、トムは自己破産を申し立てたり(破産すれば違約金を払わずに契約を破棄できるのだとか)、毎日セッションを終えるたびにテープを隠したりして、裁判所やレーベルといたちごっこを展開。と同時に、作曲ノートを没収されるわ、スタジオの電源を切られるわといった妨害にもめげずにレコーディングを続けた。そして粘りに粘った挙句に一旦自由の身になると、より自分たちに有利な条件で再契約し、ようやく『破壊』を送り出したのである。

以上長々と事情を説明したのは、本作が、こういう背景あってこそ誕生したアルバムであるからだ。まずはタイトル。原題は、アメリカ南北戦争中の1864年に起きたモービル湾の海戦で、北軍の少将デヴィッド・ファラガット(のちのアメリカ海軍提督)が発したとされる有名な指令〈Damn the torpedoes, full speed ahead〉に因んでいるのだとか。「機雷がどうした? 全速で進軍せよ!」といったところか? 障害に行く手を阻まれても邁進しようという意気込みを、重ねているとみて間違いない。また歌詞のほうも含みたっぷりで、中でも音楽ビジネスに抱く葛藤を最もダイレクトに投影したのは、「センチュリー・シティ」だろう。何しろLAのセンチュリー・シティといえば、レーベルや出版会社のオフィスが集まるエリア。誰も守ってくれない危険な場所であり、かつ、夢を実現できる場所でもある音楽業界の象徴と位置付けて、愛憎を交錯させている。ラヴソングを装ってフラストレーションをぶちまける曲も多々あり、冒頭の「逃亡者(Refugee)」では、〈難民〉を指す原題通りに、虐げられた人々の姿をメタファーに引用。〈ベイビー、自由を手にするためには誰もが闘わなくちゃならないんだよ〉なんてフレーズを忍ばせているし、〈ひどい仕打ちをするなよ〉と諫める「危険な噂(Don't Do Me Like That)」や、裏切りをテーマにした「ユー・テル・ミー」(名プレイヤーのドナルド・ダック・ダンがベースを担当)も然り。「ヒア・カムズ・マイ・ガール」では〈マイ・ガールがいてこそ辛い日々に耐えられる〉と歌って、「イン・マイ・ライフ」は、有名人になった自分にまとわりつく偽善的な人々への嫌悪感を露にする。

そんなわけで、トムは音楽のビジネス面や名声に対する複雑な気持ちを、多層的な歌詞に吐露しているわけだが、バーズのフォーキーな1960年代ポップ、ローリング・ストーンズ譲りの挑発的ロックンロール、アメリカのルーツ・ミュージックが溶け合う無二のサウンドにも、トムの歌声にも、彼らが置かれていたシチュエイションに起因するほろ苦さとエッジとパッションが、隠し味を添えているように感じるのは筆者だけだろうか? その上本作での彼らはライヴ録音を敢行。バンドの特徴である精悍さ、無駄の無さが一層際立つ結果となった。共同プロデューサーには、デニーに代わって、パティ・スミスの「ビコーズ・ザ・ナイト」のカヴァーに惚れ込んで、この曲を収めたアルバム『イースター』を手掛けたジミー・アイオヴィンを起用(その後プロデュースだけでなくインタースコープ・レーベルを主宰し多数のスターを発掘している)。納得のゆくテイクがとれるまでテープを回し続け、「逃亡者」は200テイク以上を数えたというが、こだわっただけあって、ジミーは5人のアンサンブルを、手を伸ばせば触れられそうなリアルな存在感をもって捉えている。

ちなみにこれは余談だが、本作でメロディの天才ぶりを見せつけているトムは、「ヒア・カムズ〜」のAメロ〜Bメロ部分だけ、歌というより〈語り〉風にアプローチしている。なんでも、一緒にツアーをしたブロンディのデビー・ハリーの影響なのだとか。ご存知デビーは黎明期のヒップホップの影響を受けてラップを取り入れていたから、トムは意図せずして、1970年代末にヒップホップを独自に消化していたことになる。実はヒップホップ・アーティストたちにも愛され、のちにデ・ラ・ソウルらによって曲がサンプリングされていることを踏まえると、興味深い巡り合わせだなと思わずにはいられない。

さて、そんなわけで一時はお蔵入りになりかけた『破壊』は、結局アメリカだけで300万枚を売る大ヒットを記録。しかし、ビッグになったがゆえに次のアルバム『ハード・プロミス』(1981年)でまたもやレーベルと衝突をすることになる。人気者のアルバムなら少々高くても人々は買うだろうと踏んで、値段を1ドル以上つり上げようとしたのだ。もちろん彼らは猛反発し、最終的に折れたのはレーベル側だった。1990年代のオルタナティヴ・ロック全盛期には、アーティストとファンの権利を強く主張し、音楽ビジネスによる搾取に抵抗する動きは一気に広まったが、ずっと前からそれを実践し、キャリアを通じて、可能な限り音楽をピュアな状態に保とうとしていたトム。バンド名義とソロ名義合わせて16作品にわたる音楽的遺産もさることながら、後続に引き継いだ精神的な遺産の大きさもあなどれないと思う。

【関連サイト】

Tom Petty

『破壊』

1979年作品

その「アメリカン・ガール」を収めた1976年発表の同名のファースト(原題は『Tom Petty and the Heartbreakers』)もなかなか良いアルバムだけど、ここではサード『破壊(Damn the Torpedoes)』(1979年/全米チャート最高2位)を選んだみた。というのも本作は名曲揃いであることに加え、そういうトムのパーソナリティを世に知らしめたアルバムでもあるからだ。フロリダ州ゲインズビルにて1974年に結成されたマッドクラッチを前身とするトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ(ギターのマイク・キャンベル、ベースのロン・ブレア、キーボードのベンモンド・テンチ、ドラムスのスタン・リンチ)は、英国先行で人気を集めて、セカンド『ユア・ゴナ・ゲット・イット!』(1978年)でアメリカでもゴールド・セールスを達成。つまり『破壊』は大きな期待を背負っていた。でもバンドが直面した試練は成功のプレッシャーではなく、アーティストしての清廉性と誇りを賭けたレーベルとの闘いだった――。

彼らがマッドクラッチ時代から所属していたレーベルは、レオン・ラッセルとプロデューサーのデニー・コーデルが主宰するシェルター(デニーは最初の2枚のアルバムのプロデュースもしている)。そしてシェルターのディストリビューターはABCレコードだったのだが、本作を制作中にABCがMCAレコードに売却されたことからトラブルが始まった。そもそもトムたちは以前から、意に反してニューウェイヴ・バンドとして自分たちを売ろうとしたABCと仲をこじらせていたそうで、ABCが彼らを餌にMCAに身売りしたことを知って激怒。モノみたいに売買されてたまるか!と。そこでなんとかABC〜MCAと縁を切ろうと、契約違反をたてに(彼らは賢明にもレーベル・スタッフを変えないことを条件に契約を交わしていたとか)、本作の音源をレーベルに引き渡すことを拒んだのである。

それから半年以上にわたって裁判が続き、トムは自己破産を申し立てたり(破産すれば違約金を払わずに契約を破棄できるのだとか)、毎日セッションを終えるたびにテープを隠したりして、裁判所やレーベルといたちごっこを展開。と同時に、作曲ノートを没収されるわ、スタジオの電源を切られるわといった妨害にもめげずにレコーディングを続けた。そして粘りに粘った挙句に一旦自由の身になると、より自分たちに有利な条件で再契約し、ようやく『破壊』を送り出したのである。

以上長々と事情を説明したのは、本作が、こういう背景あってこそ誕生したアルバムであるからだ。まずはタイトル。原題は、アメリカ南北戦争中の1864年に起きたモービル湾の海戦で、北軍の少将デヴィッド・ファラガット(のちのアメリカ海軍提督)が発したとされる有名な指令〈Damn the torpedoes, full speed ahead〉に因んでいるのだとか。「機雷がどうした? 全速で進軍せよ!」といったところか? 障害に行く手を阻まれても邁進しようという意気込みを、重ねているとみて間違いない。また歌詞のほうも含みたっぷりで、中でも音楽ビジネスに抱く葛藤を最もダイレクトに投影したのは、「センチュリー・シティ」だろう。何しろLAのセンチュリー・シティといえば、レーベルや出版会社のオフィスが集まるエリア。誰も守ってくれない危険な場所であり、かつ、夢を実現できる場所でもある音楽業界の象徴と位置付けて、愛憎を交錯させている。ラヴソングを装ってフラストレーションをぶちまける曲も多々あり、冒頭の「逃亡者(Refugee)」では、〈難民〉を指す原題通りに、虐げられた人々の姿をメタファーに引用。〈ベイビー、自由を手にするためには誰もが闘わなくちゃならないんだよ〉なんてフレーズを忍ばせているし、〈ひどい仕打ちをするなよ〉と諫める「危険な噂(Don't Do Me Like That)」や、裏切りをテーマにした「ユー・テル・ミー」(名プレイヤーのドナルド・ダック・ダンがベースを担当)も然り。「ヒア・カムズ・マイ・ガール」では〈マイ・ガールがいてこそ辛い日々に耐えられる〉と歌って、「イン・マイ・ライフ」は、有名人になった自分にまとわりつく偽善的な人々への嫌悪感を露にする。

そんなわけで、トムは音楽のビジネス面や名声に対する複雑な気持ちを、多層的な歌詞に吐露しているわけだが、バーズのフォーキーな1960年代ポップ、ローリング・ストーンズ譲りの挑発的ロックンロール、アメリカのルーツ・ミュージックが溶け合う無二のサウンドにも、トムの歌声にも、彼らが置かれていたシチュエイションに起因するほろ苦さとエッジとパッションが、隠し味を添えているように感じるのは筆者だけだろうか? その上本作での彼らはライヴ録音を敢行。バンドの特徴である精悍さ、無駄の無さが一層際立つ結果となった。共同プロデューサーには、デニーに代わって、パティ・スミスの「ビコーズ・ザ・ナイト」のカヴァーに惚れ込んで、この曲を収めたアルバム『イースター』を手掛けたジミー・アイオヴィンを起用(その後プロデュースだけでなくインタースコープ・レーベルを主宰し多数のスターを発掘している)。納得のゆくテイクがとれるまでテープを回し続け、「逃亡者」は200テイク以上を数えたというが、こだわっただけあって、ジミーは5人のアンサンブルを、手を伸ばせば触れられそうなリアルな存在感をもって捉えている。

ちなみにこれは余談だが、本作でメロディの天才ぶりを見せつけているトムは、「ヒア・カムズ〜」のAメロ〜Bメロ部分だけ、歌というより〈語り〉風にアプローチしている。なんでも、一緒にツアーをしたブロンディのデビー・ハリーの影響なのだとか。ご存知デビーは黎明期のヒップホップの影響を受けてラップを取り入れていたから、トムは意図せずして、1970年代末にヒップホップを独自に消化していたことになる。実はヒップホップ・アーティストたちにも愛され、のちにデ・ラ・ソウルらによって曲がサンプリングされていることを踏まえると、興味深い巡り合わせだなと思わずにはいられない。

さて、そんなわけで一時はお蔵入りになりかけた『破壊』は、結局アメリカだけで300万枚を売る大ヒットを記録。しかし、ビッグになったがゆえに次のアルバム『ハード・プロミス』(1981年)でまたもやレーベルと衝突をすることになる。人気者のアルバムなら少々高くても人々は買うだろうと踏んで、値段を1ドル以上つり上げようとしたのだ。もちろん彼らは猛反発し、最終的に折れたのはレーベル側だった。1990年代のオルタナティヴ・ロック全盛期には、アーティストとファンの権利を強く主張し、音楽ビジネスによる搾取に抵抗する動きは一気に広まったが、ずっと前からそれを実践し、キャリアを通じて、可能な限り音楽をピュアな状態に保とうとしていたトム。バンド名義とソロ名義合わせて16作品にわたる音楽的遺産もさることながら、後続に引き継いだ精神的な遺産の大きさもあなどれないと思う。

(新谷洋子)

【関連サイト】

Tom Petty

『破壊』収録曲

01. 逃亡者/02. ヒア・カムズ・マイ・ガール/03. イーヴン・ザ・ルーザーズ/04. 疑惑の影/05. センチュリー・シティ/06. 危険な噂/07. ユー・テル・ミー/08. イン・マイ・ライフ/09. ルイジアナ・レイン

01. 逃亡者/02. ヒア・カムズ・マイ・ガール/03. イーヴン・ザ・ルーザーズ/04. 疑惑の影/05. センチュリー・シティ/06. 危険な噂/07. ユー・テル・ミー/08. イン・マイ・ライフ/09. ルイジアナ・レイン

月別インデックス

- January 2026 [1]

- December 2025 [1]

- November 2025 [1]

- October 2025 [1]

- September 2025 [1]

- August 2025 [1]

- July 2025 [1]

- June 2025 [1]

- May 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]