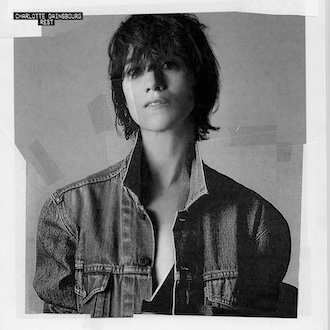

シャルロット・ゲンズブール 『レスト』

2026.01.26

シャルロット・ゲンズブール

『レスト』2017年作品

それに、さすがジェーン・バーキンとセルジュの娘とあって音楽界にも広い人脈を誇り、コラボレーターには事欠かず、毎回アルバムのクレジットは豪華そのもの。周知の通りファースト・アルバム『Charlotte for Ever』(1986年)ではほぼ全曲を父がフランス語で書き、それから20年を経て30代半ばになって制作したセカンド『5:55』(2006年)になると、プロデューサーにはレディオヘッドの諸作品でお馴染みのナイジェル・ゴドリッチを起用し、エールが作曲を担当。セルジュの代わりというわけではないが、彼を敬愛するパルプのジャーヴィス・コッカーやディヴァイン・コメディことニール・ハノンが英語詞を綴った。そしてサード『IRM』(2009年)はベックをパートナーに迎えて制作。事故で大怪我を負った体験(IRMはフランス語でMRIを意味する)を、ベックを介して同じく英語の曲に落とし込んだ。この間サウンド志向は、セルジュ節のファースト、エールの世界の延長上にあるサイケデリックでドリーミーなサウンドスケープとフレンチ・ポップが交錯するセカンド、ブルースやパンクやフォークにも傾くオルタナティヴ・ロック路線のサード......と、作品ごとにシフト。当初はセンシティヴなウィスパーに近かった歌声は少しずつ主張を強め、歌い手として、シャルロットのためにカスタムメイドされた曲と相乗効果をもたらすようになった。

このあと2011年にはライヴ音源と『IRM』のアウトテイクから成る『Stage Whisper』を送り出し、それから最新作『Rest』(2017年)の登場まで6年の空白が生まれるのだが、ここにきて彼女は、大半の曲を主にフランス語で自ら書き上げた。では6年間に何が起きたのか? 4歳年上の異父姉のケイト・バリーの突然の死だ。母はジェーン、その最初の夫で映画音楽の大家ジョン・バリーを父に持つケイトは、1歳の時からシャルロットと共に母とセルジュに育てられ、フォトグラファーとしてファッション界で活躍したほか、セレブリティのポートレイト写真でも高い評価を得ていた。しかし2013年に自宅から転落死を遂げ、事故なのか自殺なのか現在まで不明なままだ。シャルロットは本作のレコーディングに4年を費やしたというから当初は異なるテーマを掲げていたのかもしれないが、計り知れない喪失感を抱えた彼女は気持ちを切り替えるためにパリを離れて、家族とニューヨークで暮らし始め、結果的にアルバムは姉の死と向き合う作品へと発展。「私たちの不完全な世界で一緒に年を取るはずだったのに」と嘆く「Kate」を筆頭に、シャルロットは極めてパーソナルな想いを吐露し、ナチュラルなアルト・ボイス、ウィスパー、スポークンワード、ハイトーンのコーラス、トーンの異なる様々な声を巧みに使い分けて歌うことになる。

コラボレーターも今回はフランス音楽界に求め、プロデュースにあたったのは、エド・バンガー・レコーズの看板アーティストであるセバスチャン(SebastiAn)ことセバスチャン・アクショテ。表題曲だけは、ダフト・パンクのギ=マニュエル・ド・オメン=クリストが共作・プロデュースを担当した。このようにフランス発のダンス・ミュージックの二大アーティストをフィーチャーしているだけあって本作は、うっすらセンチメンタルなフレンチ・ポップ色を帯び、随所で優美なストリングスに彩られた、洒脱なディスコ・アルバムに仕上がっている。しかし、姉との別れを惜しんでいるそのタイトルトラックが好例で、エレクトロニック・ビートのシャイニーな表皮をめくれば、そこでは激しい感情が渦巻き、ファンキーなサウンドは内面をさらけ出している自分を守る殻なのだ。

またオープニング曲「Ring-a-Ring O'Roses」や「Deadly Valentine」ではより広い視点で生と死を見つめている。前者は、幼い頃に姉と歌った英国の童謡をベースに、人生初めての体験――初めての恋、初めての失恋、初めての子ども、初めて見つけた白髪――を振り返りながら、人間の生命のサイクルに想いを馳せる。無邪気に聞こえる童謡だが、実は17世紀に起きたペストの大流行に端を発する曲で、当時の死者たちに言及しているのだとか。例外的に英語だけで書かれた後者も同様に、定型的な結婚の誓いの言葉を全編で繰り返し引用。シャルロットの説明によると、教会に向かうカップルを想起させることで、子ども時代から老いまで全人生の道筋を表現したかったという。

ちなみに「Songbird in a Cage」はポール・マッカートニーが提供した曲で、ギターやピアノも彼がプレイしている。2011年頃にポールと初めて会った時に「私が歌える曲を書いてもらえたら光栄です」と伝えたところ、すぐにこの曲が届けられたという。偶然にも、〈籠の中の鳴き鳥〉というタイトルが示唆する通りに喪失感に囚われている姿を描いていることから、本作にフィットすると判断したのだろう。

「Lying With You」もずばり死者にまつわる曲だが、ここでの〈you〉はケイトではなく父。1991年にセルジュが亡くなった時に、ケイトらと数日間遺体に寄り添って過ごしたというエピソードは有名だが、その時の気持ちに立ち返っているのだろうか? 棺を閉じる際に釘を打つ音が〈今でもずっと鳴っている〉などと生々しい表現をちりばめて歌う彼女は、スーパースターとしてのセルジュ・ゲンズブールというパブリック・イメージを切り離し、生身の人間として捉え直して追悼する。そして娘から母の視点にシフトした「Dans Vos Airs」で我々が出会うのは、子どもたちに優しい眼差しを投げかけて、いつか別れの日が訪れることを思って不安に苛まれているシャルロットの姿だ。

そしてフィナーレの「Les Oxalis」(oxalisはスミレカタバミと呼ばれる植物を指す)で彼女はケイトの墓を訪れ、周りで眠っている人たちの人生について想像を巡らせたりしつつ、姉とお喋りしている。しかも、墓地を舞台としたこの曲もやたらアップビートでキラキラしたディスコのビートに乗せて、聴き手を踊らせようというのだから、本当にユニークな鎮魂歌集だ。

アルバムタイトルに選んだ〈Rest〉という単語のチョイスも興味深い。これは〈休息〉を意味する英単語で、〈rest in peace(安らかに眠れ)〉と使われるように死を示す場合もあるのだが、〈rest〉というフランス語はない。その代わりに表題曲の歌詞でシャルロットが使っているのは、〈私とここにいて(Reste avec moi)〉とケイトに懇願する箇所で用いた動詞の〈rester(留まる)〉であり、英語とフランス語を横断するダブル・ミーニングで遊んでいるところがある。

さて、そんな『Rest』で彼女は初めてフランスのグラミー賞に相当するヴィクトワール・ドゥ・ラ・ミュジーク賞を獲得(年間最優秀アーティスト賞)。『5:55』を作るまでに20年待ったのも、過去2作品では英語で歌ったのも父の存在があまりにも大きく、比較されたくなかったからなのかもしれない。或いは、彼以外のミュージシャンとの音楽作りは想像し難くて歌から距離を置いていたということも考えられるが、このフランス語アルバムを作ったことで、ようやくミュージシャンとしての評価を母国で固めたと言えるのだろう。それからさらに10年近い時間が経過しているだけに、そろそろ音楽界へのカムバックが待たれる。

(新谷洋子)

【関連サイト】

『レスト』収録曲

1.Ring-a-Ring O' Roses/2.Lying with You/3.Kate/4.Deadly Valentine/5.I'm a Lie/6.Rest/7.Sylvia Says/8.Songbird in a Cage/9.Dans vos airs/10.Les crocodiles/11.Les oxalis

1.Ring-a-Ring O' Roses/2.Lying with You/3.Kate/4.Deadly Valentine/5.I'm a Lie/6.Rest/7.Sylvia Says/8.Songbird in a Cage/9.Dans vos airs/10.Les crocodiles/11.Les oxalis

月別インデックス

- January 2026 [1]

- December 2025 [1]

- November 2025 [1]

- October 2025 [1]

- September 2025 [1]

- August 2025 [1]

- July 2025 [1]

- June 2025 [1]

- May 2025 [1]

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]